これまで日月神示について、幾度か参考にしてきました。過去記事を” 日月神示 ”でサイト内検索すると52件出てきました。以下に最近の3つをあげます。

- 2018年6月14日「日月神示 ひふみ神示は、なぜ弧理論の参考になるのか?」

- 2020年10月21日「日月神示 で気になること」

- 2021年5月21日「日月神示 (ひふみ神示)の意味合い」

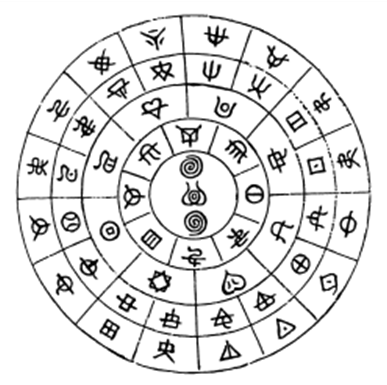

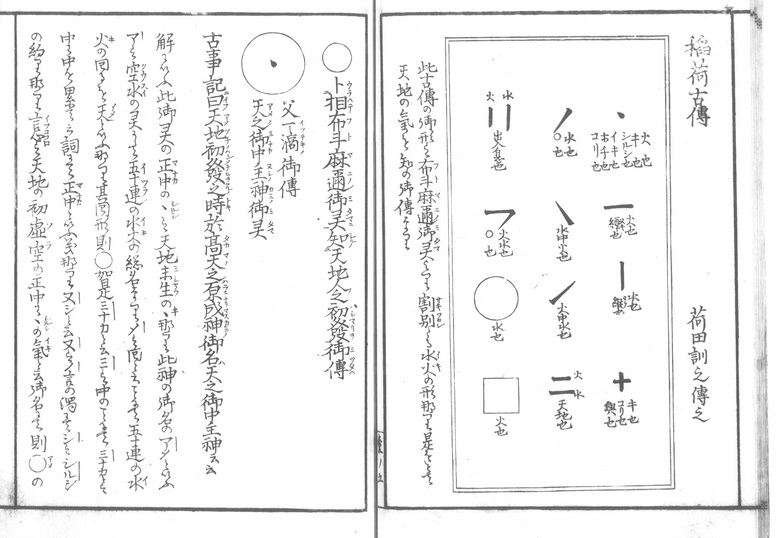

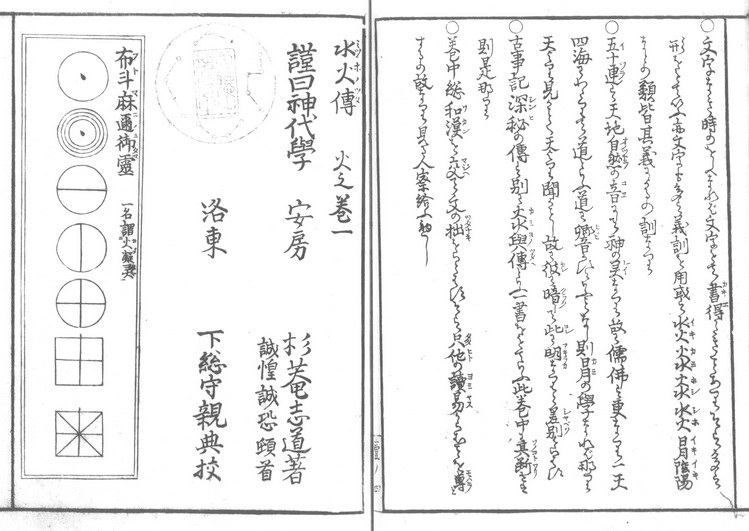

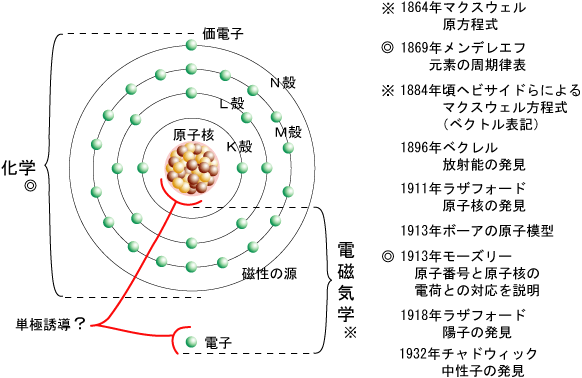

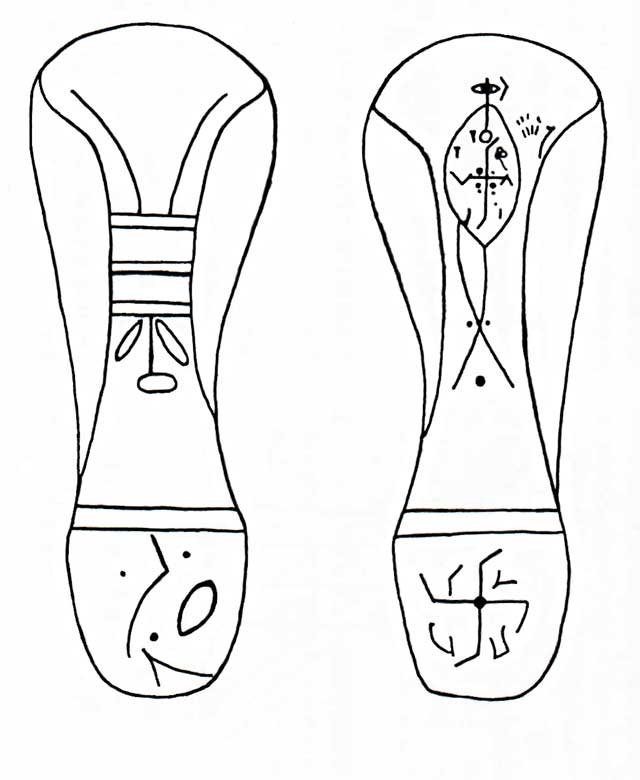

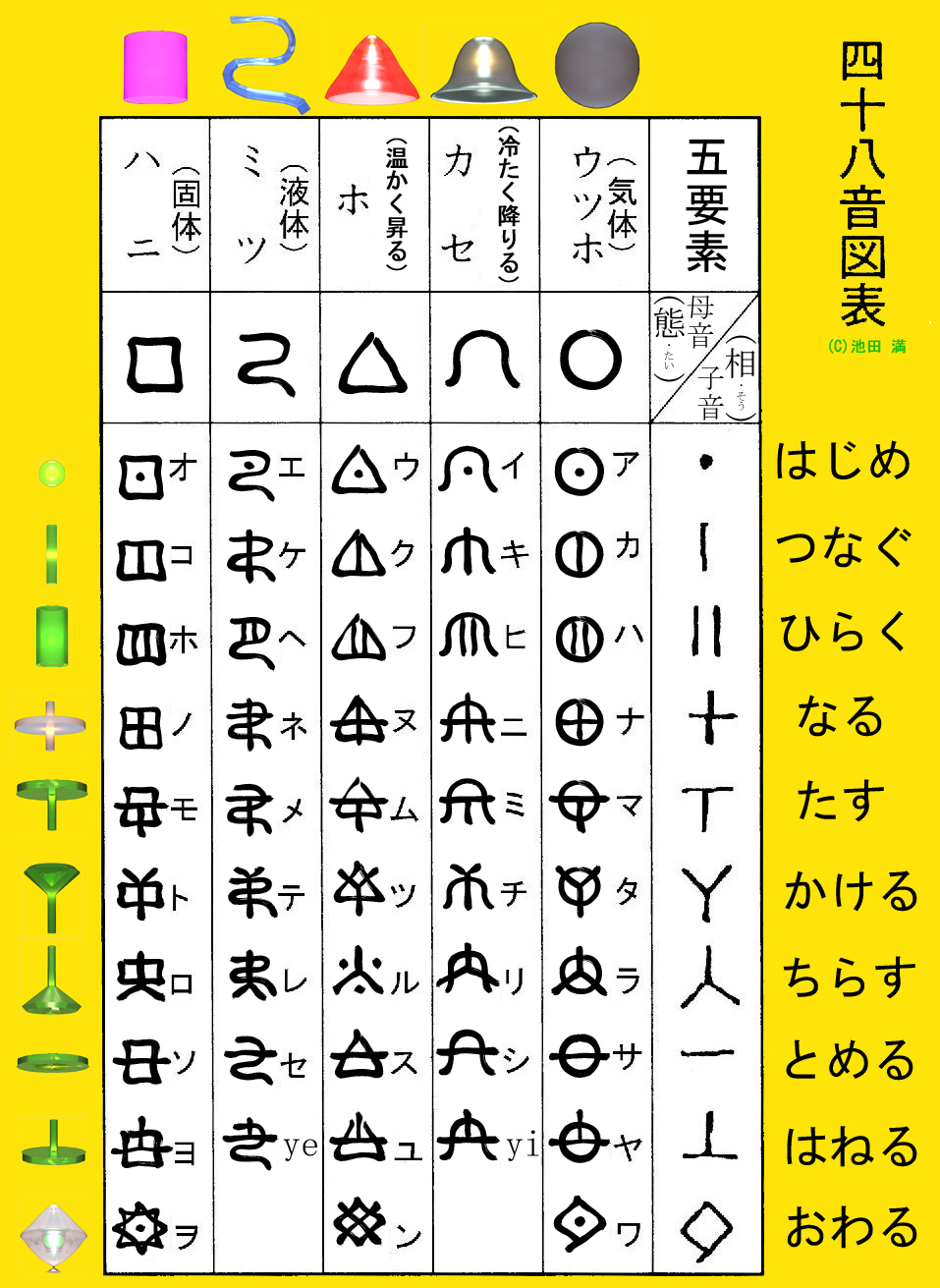

たぶん、これまでほとんど指摘されてこなかった事も含んでいます。例えば、 日月神示 がヲシテ文献のフトマニの流れを汲むことや、当サイトでも重要なワードである「気(キ)付く」が 日月神示 で頻出していること、あるいは「一二三(ひふみ)、三四五(みよいず)、五六七(みろく)」の意味がわかってきたことなどがあります。

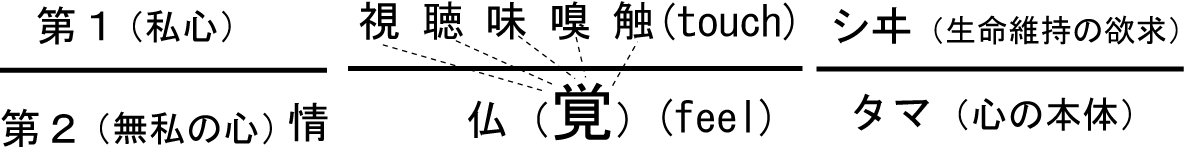

善導大師がbuddhaをして”覚”と名付けた件で、”覚”は「気付く」だとの記事を書きました。先日、ある方から「気(キ)付く」について、正しくは「気付かされる」だとの指摘を受けました。

すぐに思い出したのが仏教で言うところの「他力」でした。管理人は、他力について30年ほど前から意味を知っていました。 しかし、本当の意味で納得したのは、研究を始めてから何年か過ぎてからでした。

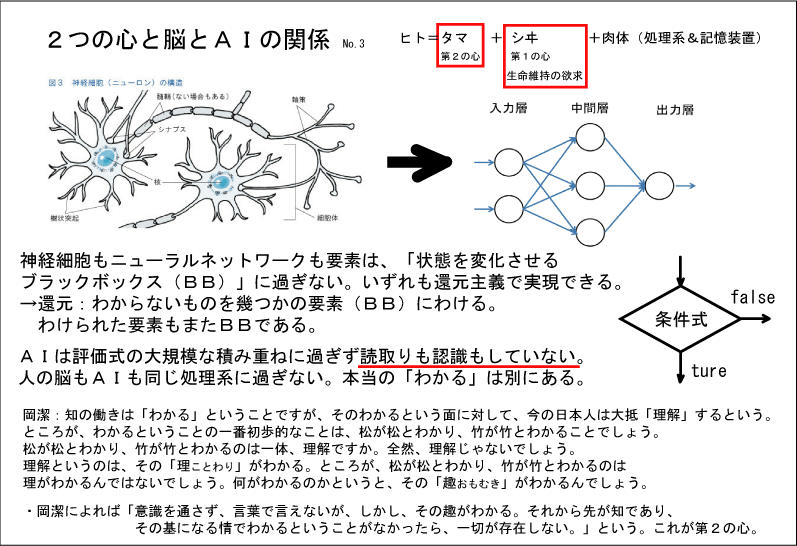

実のところ、岡潔の云った「わからないものに関心を集め続ける。情的にわかるものを知的に言い表すことにより、文化は出来てくる。」という態度はまさに”他力”です。

これは完全に待ち受けの状態です。いつどのようなタイミングで”情的にわかる”かは自身にもわかりません。勿論のこと、そのための準備は怠りません。ただ、わからないものに関心を集め続けるだけです。

因みに、管理人はヲシテ文献の「イクラ ムワタ ヲ ネコヱ ワケ フソヨニカヨイ ヨソヤコヱ」(日本語の元となる大和言葉のさらに基礎である48音韻の起源)については、2015年頃から最近まで「関心を集め続け」てきました。とても長い期間を要する行為です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。