先日、坂井洋一氏の講演を聴きました。その後に感じたことを記します。

坂井洋一氏は、

図1

「日本の始まりはシュメール」という本を出されています。 講演の内容は、

- 日本のルーツを辿るとホツマツタヱ、ミカサフミ、フトマニに至る。

- ホツマツタヱに登場する人物の名もシュメール語により解釈出来る。

- 古代日本語はシュメール語で読み解ける。

というものです。 井口和基氏もブログにて、「坂井洋一「超古代は日本語によるワンワールドだった!」:太陽の国日本vs悪魔の国英国の戦い!? 」として取り上げています。

幾つかの疑問※↓はありますが脇に置いて、シュメール人の神に対する解釈が面白いです。

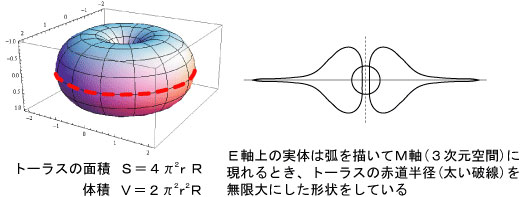

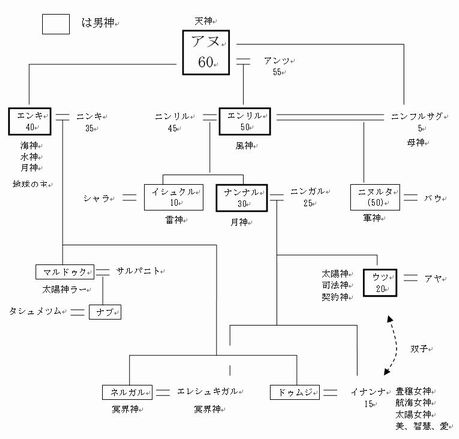

シュメールは多神教であり、彼らの神々は、数であって、その内、天空神の60を最高の神としています。

当日の資料と同じものが地球維新天声会議の<天孫人種六千年史の研究-考察-前編> kusanagi氏の見解 の記事にありました。 それが

図2

図2

です。 天空神アヌ(60)を最高神として、エンリルが風神の(50)、エンキが水神の(40)、ナンクルが月神の(30)などとなっていて、その配偶には(5)が入ります。ですからアヌの配偶であるアンツは(55)です。

このアヌを60とするところに興味があったので、調べたところ「シュメール人はなぜ六十進法を用いたのか」にありました。 この記事を要約すると

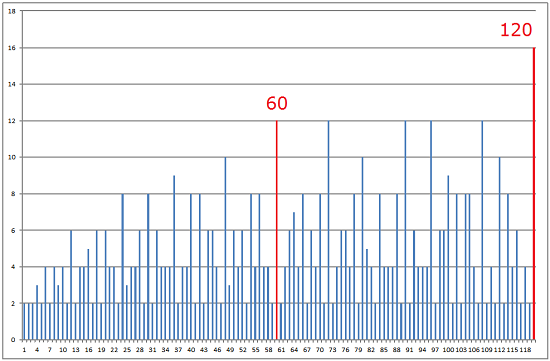

図3 出典:「シュメール人はなぜ六十進法を用いたのか」

図3 出典:「シュメール人はなぜ六十進法を用いたのか」

「1~120までの自然数とその約数を調べると60と120が最も多いから」ということです。大事なのは

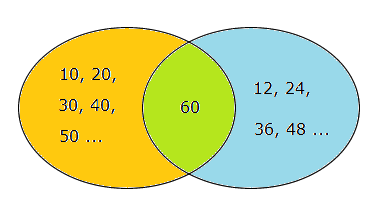

図4 出典:同上

図4 出典:同上

10の倍数の集合と12の倍数の集合との両方に「60」が位置するということです。これがシュメールにおける最高神の由縁です。

実は、近ごろ「数秘術」と「カバラ」との関係が気になっていました。それぞれはwikiを参考にしていただくとして、数を神秘的なもの、あるいは神聖なものとする思想は紀元前からあり、シュメールが特別であるということはないようです。 そして、数を特別なものという思想は、現在にまで続いていると考えます。

管理人が拘っているのは、「数」ではあっても、666や911、311などではなくて、10進数と12進数の違いです。 (これまで2014年5月エリートキツネと闘牛士や2015年3月のお金時間エネルギー数学の記事などで取り上げています。)

ある科学者の言葉を2点引用します。

我々の算数はいくつかの重要な関係で君たちのものと違っているからなんだ。我々の先祖は君たちと同様に最初に計算法を学んだときに十本の指を使ったんだ。

我々が君たちがやっているのと同じ十進法を基礎とした計算システムを開発したのはおきまりの結果だった。長い習慣から、その後数世代の間このシステムが使用され続けたが、十二進法を基礎としたシステムがもっとかんたんで有用で、本質的により可分性があるとわかったんだ。知ってのとおり十二は、二、三、四、六で割り切れるが十は二と五でしか割れないんだ。

結局、我々の人類はどうあっても昔の習慣を破ろうと決定し、十二進法による数体系を法律としてきめた。数世代の間は数学的混乱の時代だった。これは、新しいものを受け入れることによって得られる利益をわかっていながらも、古い計算の仕方を放棄するのを拒否したり能力不足だったりすることに起因したものであった。結局、十進法による数学の教科書を廃止し、その後の出版を禁止することが必要になった。

そして、ある科学者は、地球人類のことを木の枝を登る一匹のアリに例えました。

たとえば地球の科学者は電子が粒子で、波動性の二重性を保つものと定義せざるを得ない状態にある。彼らは電子は確率波をもつ粒子だということによってこれを正当化させようとしている。これは心で描くことのできない状態であり、そのため進歩の唯一の方法として抽象的な数学に頼らねばならなくなる。

正しくながめれば真理は常にかんたんで理解が容易なのだ。だから幹の上からながめれば枝は”枝”としてかんたんな理解の容易なものになるのだ。てっとり早く言えば、君らの科学が進歩し続けようとする場合に必要なのは、君たちがとまっている枝から幹との分岐点まで降りて、ふたたび登り始めることだ。

君たちの科学は一本の低い枝を知識という全体の樹木に替えていて、そのために科学がひどく複雑になっているんだ。そこでこの科学が実用面で応用されると、できあがった装置は手が出ないほど複雑になる。

下線は管理人による。

まとめると

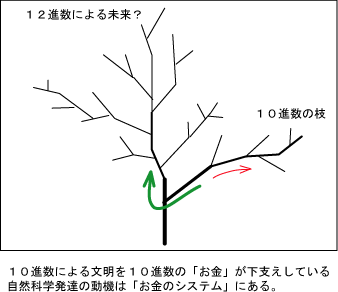

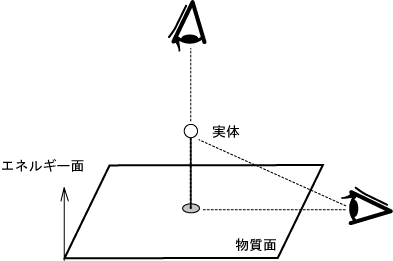

図5

図5

のようになります。 図5の低い枝の先端が「自然科学」です。自然科学を強力に押し進める動機が「10進数によるお金のシステム」であることは間違いありません。

10進数による文明を10進数のお金が下支えしています。 ある科学者が云ったように「12進数の数学システム」が「もっとかんたんで有用で、本質的により可分性がある」かどうか今のところはっきりしません。

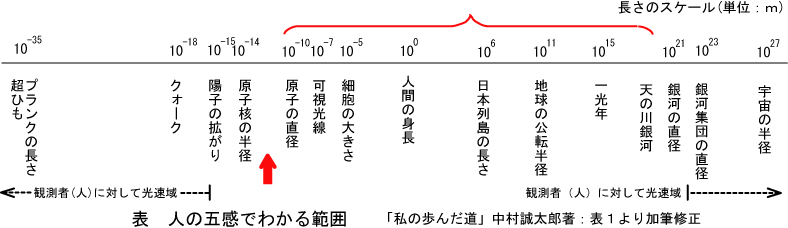

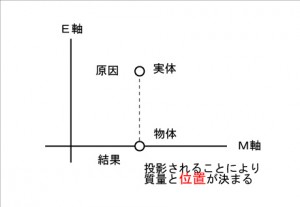

しかしながら、3次元物理空間の基本的な性質は

図6

図6

「距離」「大きさ」にはなくて、角度にあることは明白です。極大極小の世界は「人の五感でわかる」範囲を越えているからです。 一番の問題は、

お金とお金を基準とした10進法の数による社会システムと『角度と「角度から作る時間」の基準である12の倍数による社会システム』が地球上に混在していることです。

上記の過去記事を参考にするならば、このままの社会システムでは、非常に危険です。 ある科学者の言葉が本当に事実かどうか確かめる必要があると強く感じます。

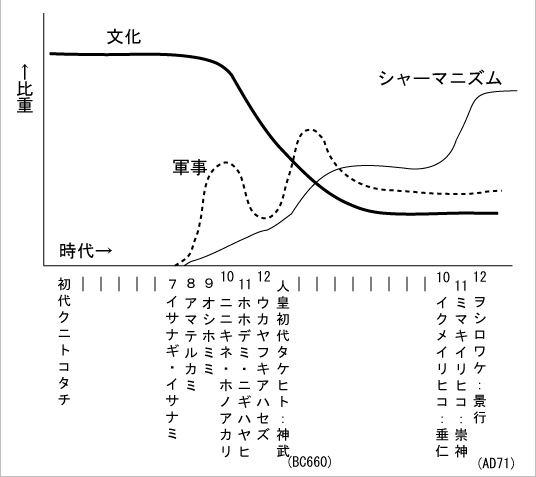

カバラあるいは数秘術、シュメールにあった数への信仰は、現代も「10進数によるお金」への信仰に続いています。間違いありません。 恐らく、ヲシテ文献に示された

図7 注:一部誤りあり

図7 注:一部誤りあり

カミの世からヒトの世への切り替わりの原因であったシャーマニズム(神頼み)の台頭は、領地の面積や収穫の石高などによる「数字への拘り」からきているように感じます。 どう考えても人々の欲望の量や嵩かさは数字で表すしか方法がないからです。それが手指の10本を元に進めるのは自然なことです。

図5を見て、つらつら感ずるに人類は有史以来、最大の困難に至っていることを感じます。ことの本質は極簡単なのです。しかし、実行するのは途轍もなく難しいことです。

※ 主な疑問です。

- シュメール文明発祥の時期と

- 青森県の大平山元I遺跡(おおだいやまもといちいせき)で発掘された土器年代との不整合

- 20世紀半ば、原爆を持つ人たちと石器を使う人たちが地球上に混在した。文明の始まりを一つの起源に求める困難。原子力開発と石器時代とは少なくとも数千年の時間差がある。

- ヲシテ文献に記された縄文哲学がシュメールのどこにあるのか。

2.について補足。管理人が若い頃読んだ本の記憶です。確かニューギニア奥地に磨製の石斧を使う人が居て、石器で木を倒すのを取材した人の記録です。 取材の時期はたぶん20世紀中頃です。既に米ソ冷戦に入った頃です。かなり最近でも乾燥した木の繊維を使う摩擦法により火をおこす人たちがいました。 4.が致命的です。

縄文から続く日本固有の文化文明に坂井氏が云われるシュメール、あるいはユダヤ系人の渡来?、漢字の伝来、仏教の伝来・・・・・の影響が幾層にも重なって、現在に続いているように感じます。 現代は、お金への信仰の時代です。 お金盲信の時代に10進数から12進数へ切り替える困難は、想像を絶します。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

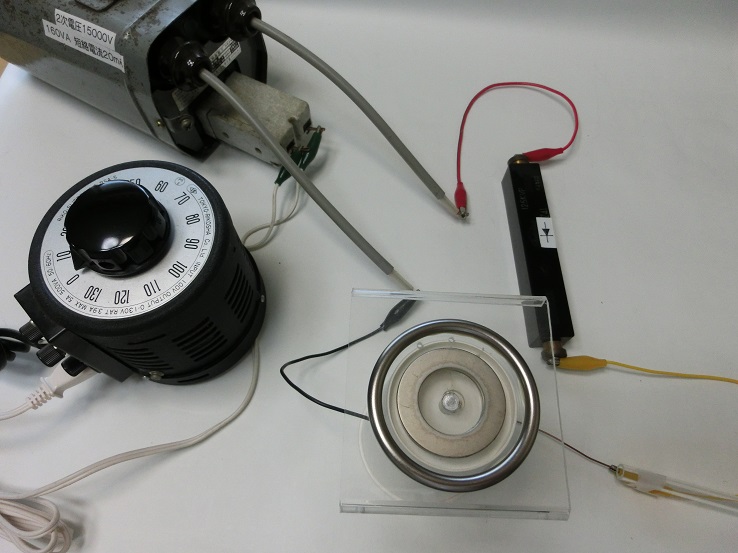

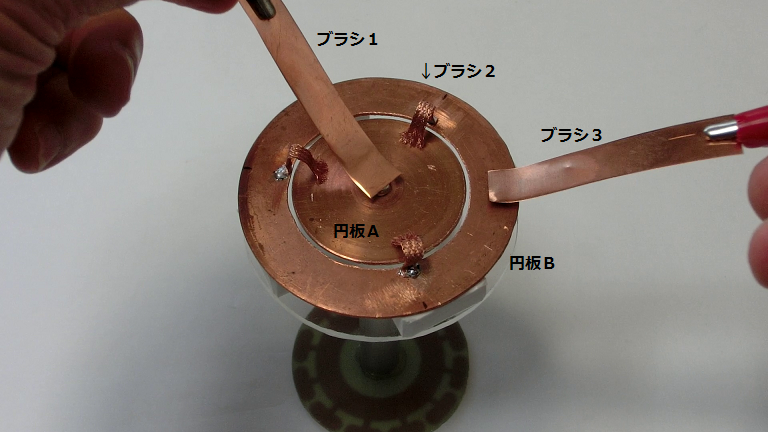

GIF5 銅円板による同軸二重の単極誘導モーター

GIF5 銅円板による同軸二重の単極誘導モーター GIF1

GIF1 GIF2

GIF2 GIF3

GIF3

図3

図3

写真1 出典:失念 (板で隠さないで!)

写真1 出典:失念 (板で隠さないで!) 写真2 出展:

写真2 出展: 写真3

写真3 写真1

写真1 GIF1

GIF1 写真1

写真1 写真3 (2013年5月)

写真3 (2013年5月) 写真4 (2015年2月)

写真4 (2015年2月) 写真5 出典:

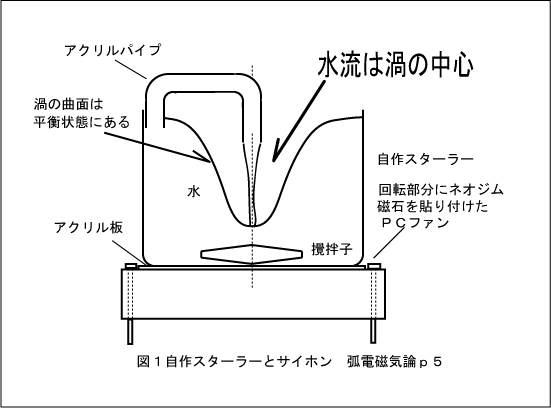

写真5 出典: 図1

図1

図3

図3