前回のおさらいと続きです。

まずは、おさらいです。 数学者の岡潔は、彼の講演「【3】西洋の唯物主義」と「【2】自然科学者の時間空間」において、次のように述べています。

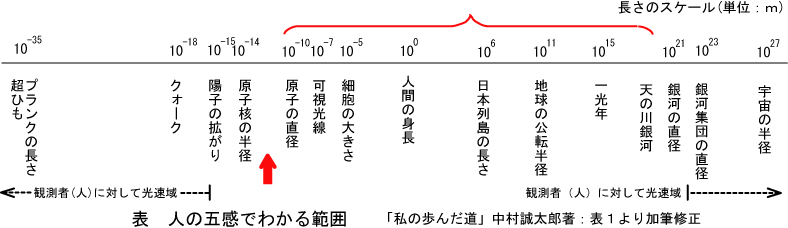

- 西洋人は五感で分からないものは無いとしか思えない。これを唯物主義という。

- 自然科学では、自然は存在ではないことがわかっている。

- 素粒子物理学において、不安定な素粒子について、「少なくとも、一部は映像と云ってよい。」

- 自然科学者は、時間・空間とはどういうものかと少しも考えていない。

- 人は(現在・過去・未来)という時の中に住む。

- 時間を表すに運動を使う。直接わからない。

- 時の過去の属性の一つを取り出して、それを観念化したものが時間である。

岡潔は、自然を物質的自然と呼んで、2.と3.で自然は存在ではなくて一部は映像だと云いました。

管理人は、安定な陽子について次のように考えます。

- 陽子衝突 → 陽子崩壊 → 素粒子群発生

- 陽子衝突 → 陽子消滅 → 素粒子群発生

1.と2.のそれぞれについて、衝突の前後において原因と結果は同じではないかと云われますけれども、過程が違います。 2.においては、陽子は内部構造を持たないことがわかります。そして、1.では、陽子はクオークによって出来ているとされますが、クオークはクオークの閉じ込めによって外に出てこないとされます。 単独で取り出せない物質など物質と云えるのでしょうか。 むしろ2.が正解で陽子は映像だと考えると辻褄が合います。 同じく陽子によく似た中性子も映像だと考えます。そして電子もその様々な状態を持つ映像だと考えます。 これら安定な陽子・中性子・電子を当サイトでは基本粒子と呼びます。

映像であると考える根拠は、ある科学者の言葉によります。

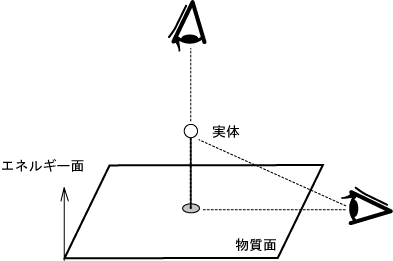

物質はエネルギーに転換するし、逆にもなるというが、本当は一つの実体の異なる面に過ぎない。

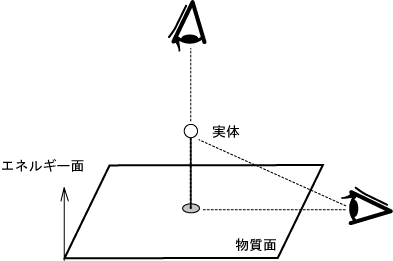

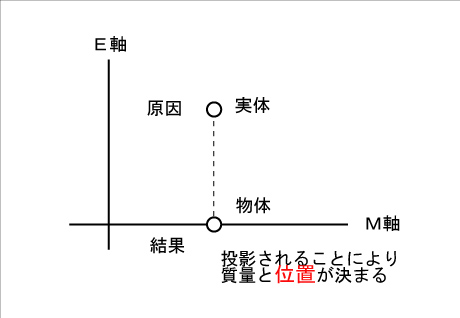

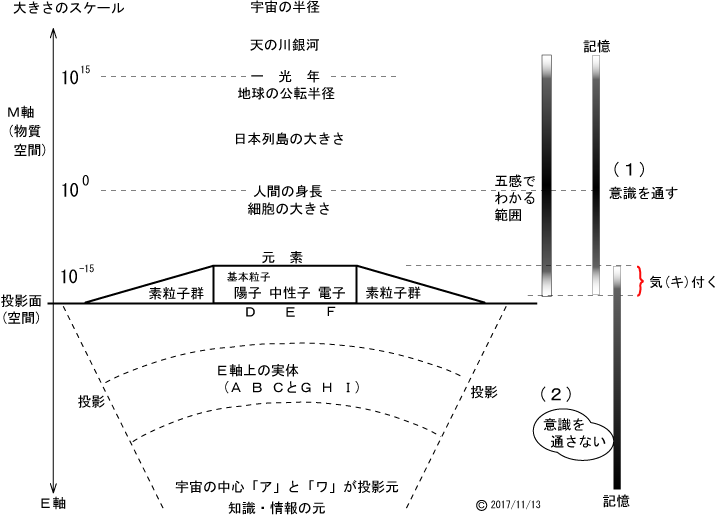

図1

の様に、上から見た場合、実体は質量を持った物質として認識できます。次に視点を右方向からの面に平行に観ますと、実体が持つエネルギー面と認識できます。 実際は面を取り替えたのではなくて、物質面に対して実体がどれだけ回転したかによって、見え方が違ってくるといいます。 それで得たのが

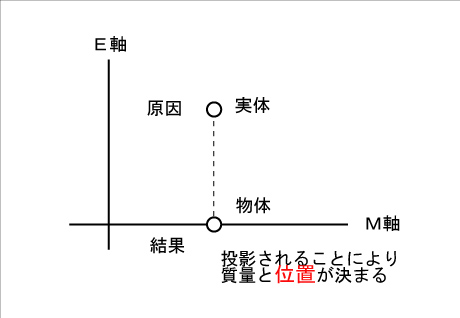

E軸上の実体が原因。物体は結果。

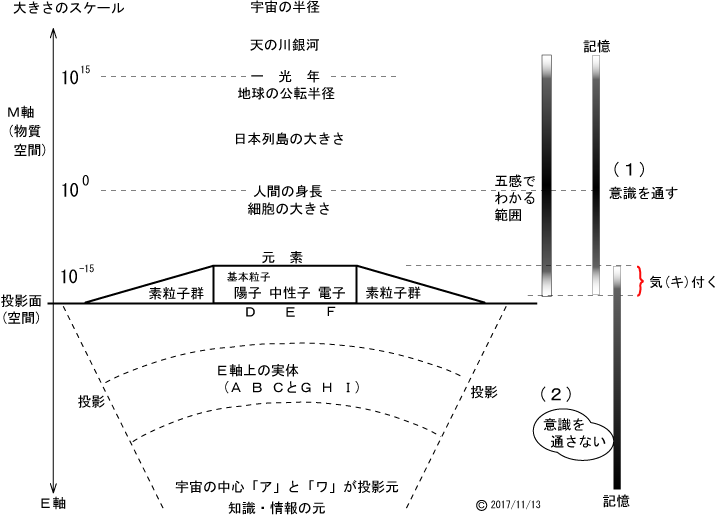

図2

です。 E軸上に実体が存在します。そして、実体はM軸に投影されることによって位置を伴う質量が現れます。 また、投影の角度が変化しますと

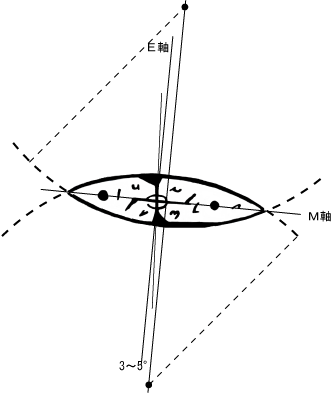

図3

図3

のようにエネルギー(ベクトル)として認識できます。(※当サイトではエネルギーのことを運動P1や運動P2表しています。)

図3の解説:エネルギーを次元解析すると[ML2T-2]となります。つまり次元に時間[T]が入っています。 岡潔の云うとおり時間は運動から作ります。ですから、M軸方向での見え方(ベクトルP1、P2)を表すにエネルギー[ML2T-2]という用語を使えません。時間は問題が多いです。その代わりに運動Pを用いています。 (※E=mc2の光速度cの二乗の内に時間[T]が入っています。つまり、相対性理論が循環論であることがわかります。両辺に時間[T]が入っているということです。杉岡氏の相対論物理学者に捧ぐ その4、または、過去記事を参照ください。)

E軸のことをエネルギー軸と呼びます。そして、実体が持つ値を真のエネルギーと呼び、物理学でいうところのエネルギー[ML2T-2]と区別しています。 上記のある科学者の言葉を読み替えますと次のようになります。

物質は運動Pに転換するし逆にもなるというが、本当は真のエネルギーを持つE軸上の実体の異なる面に過ぎない。

これが投影と映像の仕組みを考える根拠です。

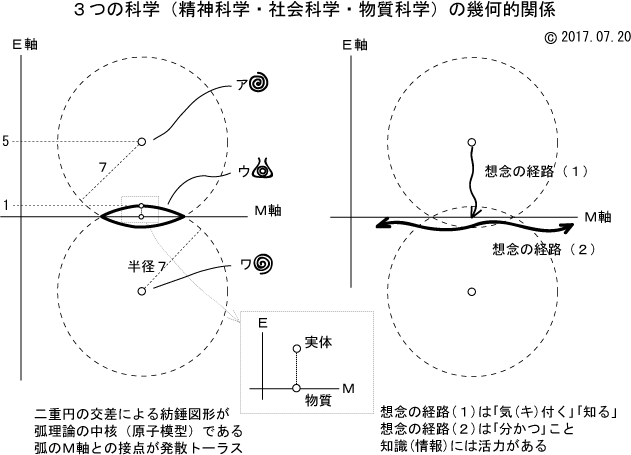

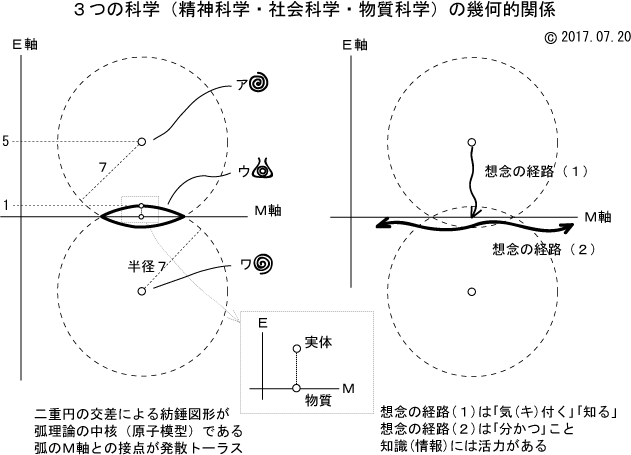

そして、この考え方を推し進めた結果得られたのが宇宙の仕組みを表す

図4 (カミの仕組み)

です。そして、図4に

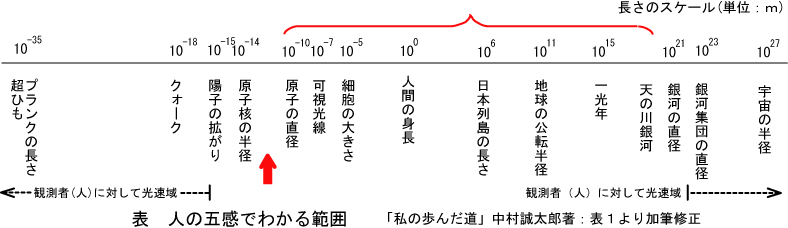

表1

に示す大きさをスケールを織り込んだのが

図5

です。 ここから本題です。

図2~図5はいずれも開放系のモデルです。 一方で自然科学は孤立系のモデルです。熱力学を観ればよくわかりますし、孤立系をイメージするのは容易いです。 ところが開放系の方はイメージが困難です。

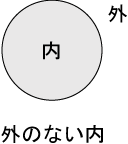

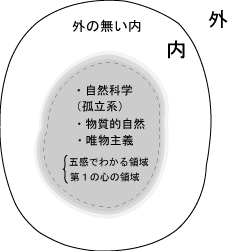

上記、岡潔の言葉「【3】西洋の唯物主義」に語られる山崎弁栄上人について、先般、山崎弁栄上人記念館を訪ねました。その資料の中に開放系をとても理解しやすい言葉がありました。これを使って説明します。山崎弁栄記念館のサイトの「山崎弁栄について その生涯と宗教芸術」の文章の中程にある言葉です。 それが「外のない内」です。図に示しますと

図6

図6

です。 図6に図4と図5を考慮して、入れ込みますと次のようになります。

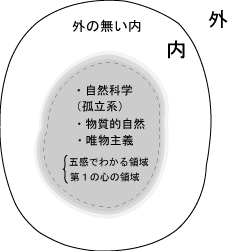

図7

図7

は「外の無い内」です。 勿論、内側は「内」ですし、「外」を示す境界線はありません。この図は開放系だということです。 その内に、孤立系である自然科学があります。 自然科学の対象は、岡潔の云う物質的自然です。その取り組み方が唯物主義だということです。つまり、自然科学の対象となるのは、五感でわかる領域です。 一般的に、多くの自然科学者は唯物主義です。それは、五感で分からないものは無いとしか思えないのですから物質的自然と重なるのです。 ここで、前回述べたように、岡潔の云った「第1の心」と領域は重なります。美味しい、嬉しい、楽しい、哀しいの「シヰ」に同じく、生命維持の欲求の領域に等しいと考えられます。

自然科学の云う「非科学的」というのは、図7の内、そのほとんどの領域を否定するということです。岡潔は「自然科学は間違っている【3】五感でわかるもの」において、

五感でわからないものはないというのは、既に原始人的無知です。しかも、自分がそう仮定してるということにさえ気付かない。それについて考えるということができないというのは、実にひどい無知という外はありません。

と述べています。 図7を考慮すると、西洋人の原始人的無知という意味がよく分かります。

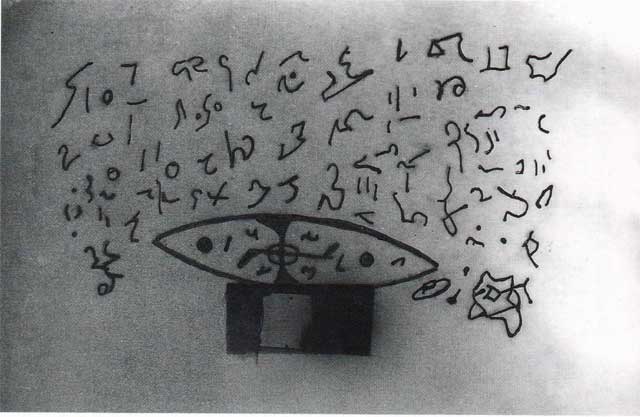

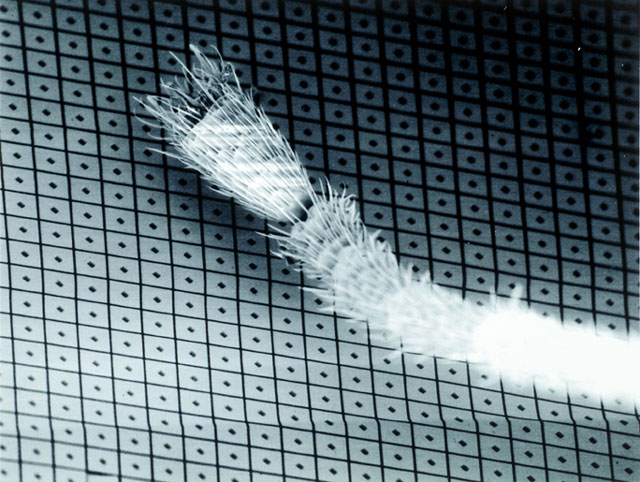

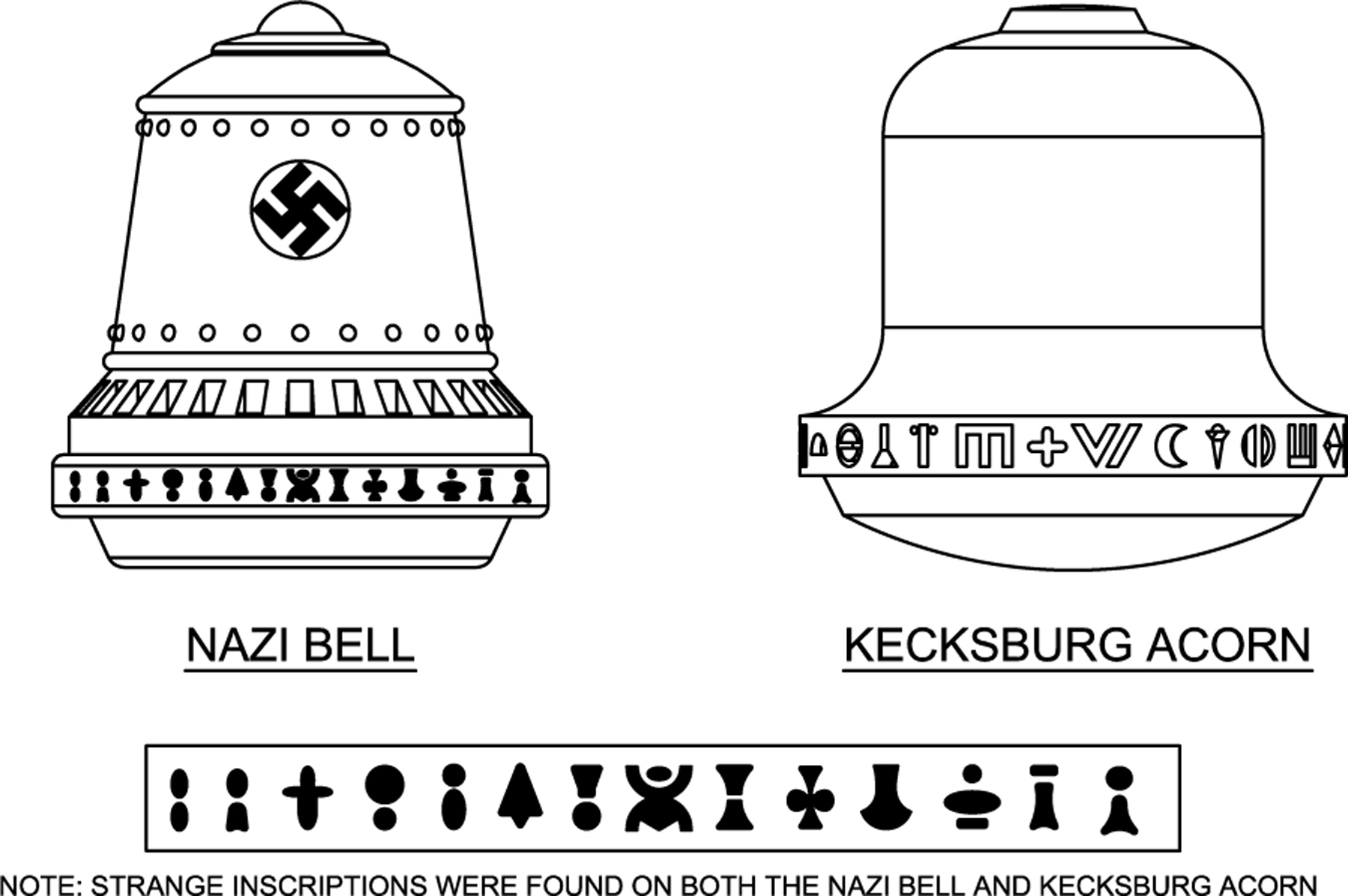

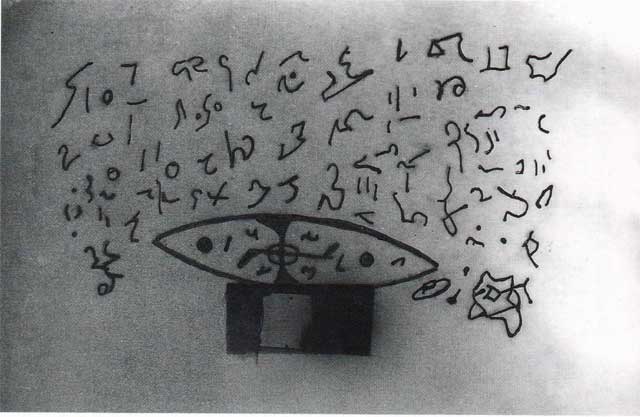

1950年代初頭、G・アダムスキーが得たネガフィルム

写真1

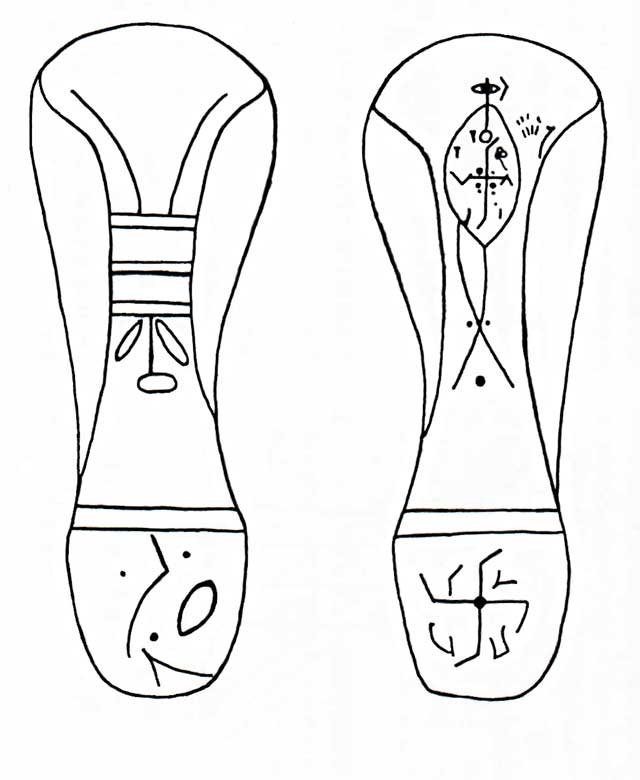

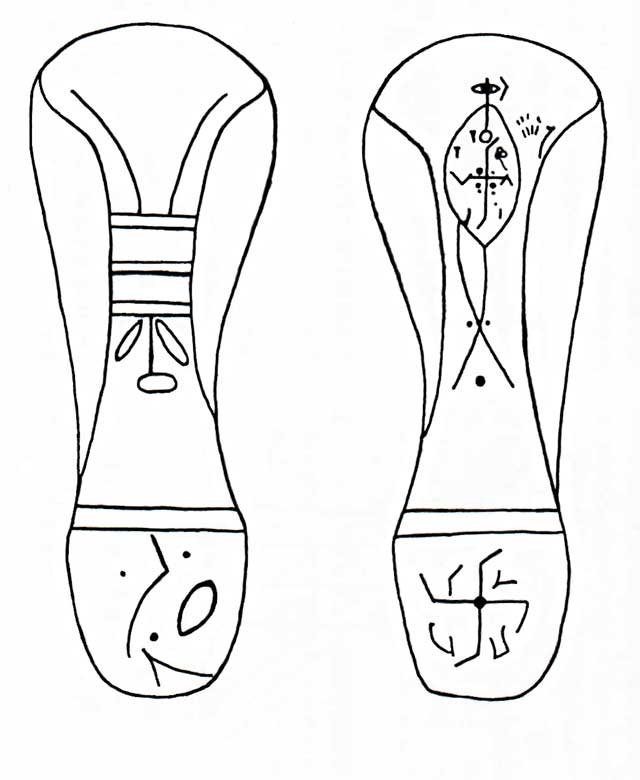

の下部に写っていた図は、図4左図にある2つの円の重なった部分(紡錘図形)です。この紡錘図形は弧理論の骨子となる原子模型です。

図8

図8

2つの円は2つある宇宙の中心「ア」と「ワ」のことです。この2つの円がつながることによってM軸(物質空間)をもたらしています。このM軸が図7に示した「外の無い内」という開放系を形成しているということです。

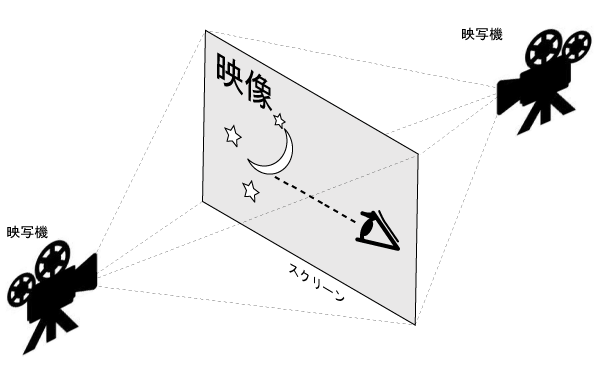

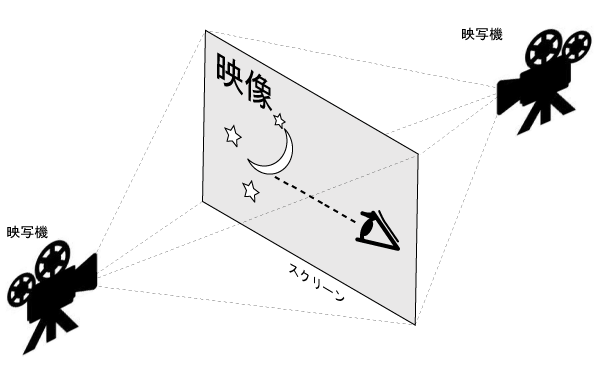

このM軸(物質空間)は例えると、

図8

図8

2台の映写機を持つ、スクリーンのようなものです。M軸を中心に据えて考えるならば、(言い換えると、我々観測者を中心に考えるならば)物質空間は、「外の無い内」であって、しかもそれは2つあることになります。 それがG・アダムスキーが遺した足跡です。

図9

図9

「五感でわからないものはないとしか思えない」という西洋人が写真1と図9の意味に気付き、その謎を解き明かすことは、到底出来そうもありません。

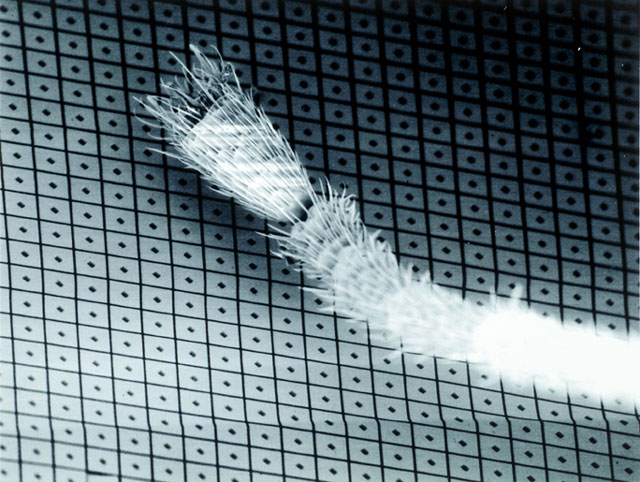

素粒子物理学者たちは、素粒子に宇宙の本質を見つけようとしています。しかし映画は、画素にはありません。物質空間あるいは物質的自然が投影による映像であるならば、当たり前のことです。

写真2 DMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)

写真2 DMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

写真1

写真1 写真2

写真2 写真3 TP21は左スピーカの隣りに設置(デスクトップまわり)

写真3 TP21は左スピーカの隣りに設置(デスクトップまわり)

写真1

写真1 図1 出典:

図1 出典: 写真1 動画1よりのスクリーンショット 以下同じ

写真1 動画1よりのスクリーンショット 以下同じ 写真2

写真2 写真3

写真3 写真4

写真4 写真5

写真5 図2

図2 図3 出展:

図3 出展: 図1

図1

図3

図3

図2

図2  図1 出典:

図1 出典: 写真1 出典:JAXA

写真1 出典:JAXA

図6

図6 図7

図7

図8

図8 図8

図8 図9

図9 写真2 DMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)

写真2 DMD(デジタル・マイクロミラー・デバイス)