前々から気になっていたことをメモします。まあ、管理人の妄想です。

本年2月4日の記事に自然科学は、ミクサタカラの「ツルギ」の一部分であるがあります。続いて、2月9日の記事に艮(うしとら)の金神(こんじん)と契約の箱についてを記しました。

上の記事を書いている時点で気付いていたのは、

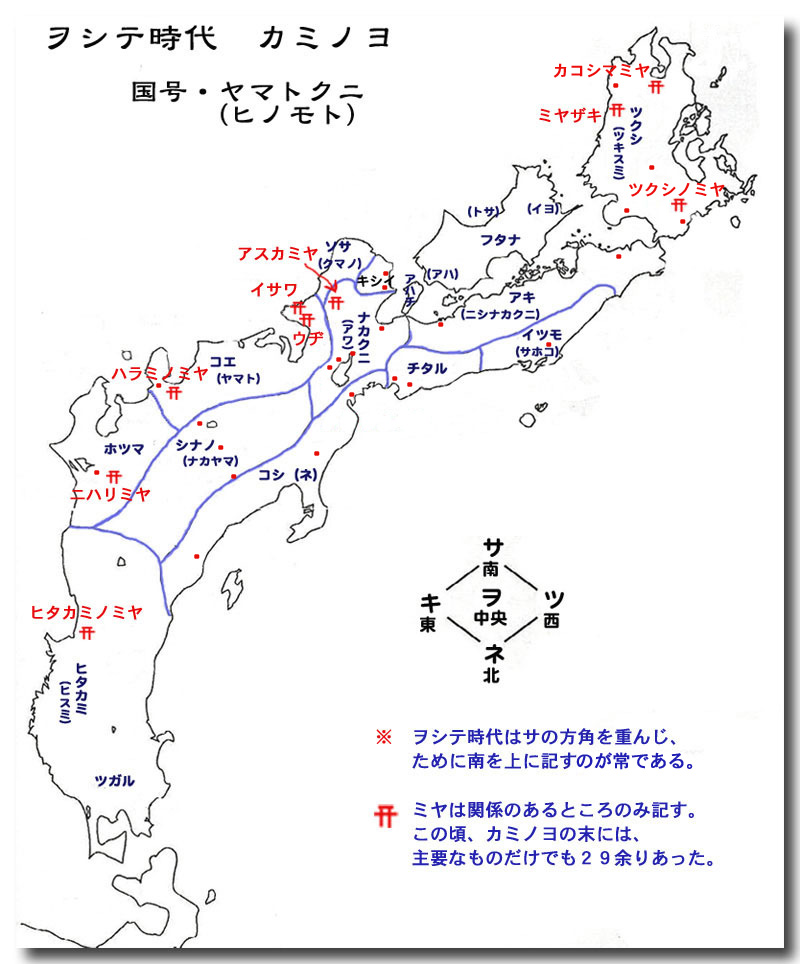

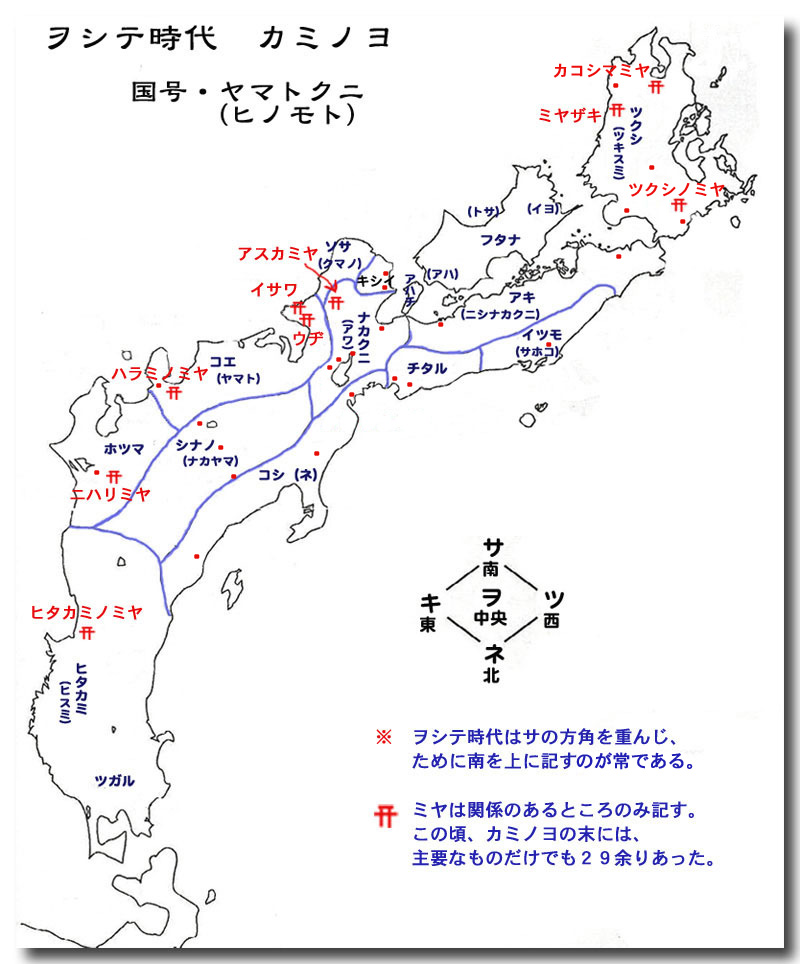

図1

図1

において、琵琶湖-淡路島-徳島のライン、つまり

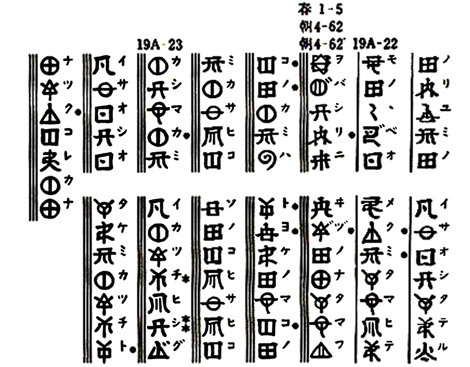

図2

図2

の剣山-淡路島-琵琶湖 のラインが 図1の 徳島:アワ(アハ)のクニ - 淡路島:アワ(アハ)の路 - 琵琶湖:アワの海となりいずれもヲシテ文献でいう

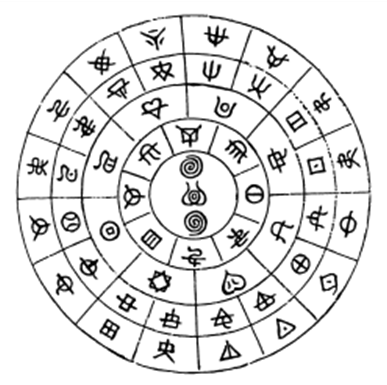

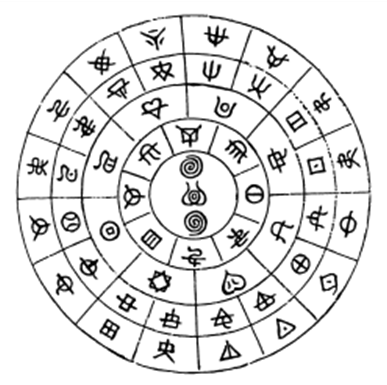

図3 フトマニ モトアケ図

図3 フトマニ モトアケ図

の「アウワ」(宇宙の仕組み)に重なるということでした。

順に見ます。

(1) 滋賀県の琵琶湖 近江 古くは淡海と読んだようです。歴史散歩とサイエンスのサイトにある滋賀(近江)名の由来、淡水弧の琵琶湖を指す淡海が近江となる、とはより引用します。

近江(おうみ)については、神楽歌入文に、浅井家記録に、近江の国の風土記を引きていわく、淡海(あふみ)の国は、淡海(あわうみ)をもって国の号(な)となす、とあります。この説は一般に行われているもので、ここにいう淡海は、淡水の大湖(おおうみ)、琵琶湖を指し、琵琶湖より国名がつけられたという。

近江は、和名抄の訓読みが知加津阿不三(ちかつあふみ)で、近淡海(ちかつあふみ)を二字としたものと解釈できます。近淡海は、遠淡海(遠江、浜名湖)に対しての語であって、都より距離が近いためです。

とあります。後半は恐らく後付けです。ずっと早い時期の縄文時代には図1に示す「ナカクニ(アワ)」でした。 滋賀 近江 淡海 あわうみ アワ ということです。

(2) 兵庫県の淡路島 アワの路(アハチ) 記紀の「国生み神話」にあるように最初に出来た島とされます。日本の歴史と日本人のルーツのサイトにある記事、淡路島とは阿波への国と言う意味より引用します。

淡路島の語源は「阿波への道」である。ちなみに、阿波国は粟の産地で、7世紀ころの粟国が起源であった。

大和朝廷は淡路島に屯倉(みやけ)をおいて、淡路島を直接の支配下におき、さらに「御食国(みけつくに)」と呼んで食料貢献の特別な地とした。

とあります。後半の粟(あわ)は、稗粟のアワの産地へ続く道(路)であったようです。

(3) 徳島県、特に北の地域 阿波国 アハのクニ 上記の通り徳島は古くから粟(アワ)の産地であったことから、地名をアワあるいはアハと呼んだようです。 それにしても、剣山に契約の箱があるという伝説は何でしょうね。剣山とミクサタカラの「ツルギ」では、出来過ぎです。

管理人には、このアワつながりが図2の「徳島(剣山)-淡路島-琵琶湖(高島)」のライン、つまり鬼門(艮うしとら)の方角と重なります。 このアワのラインが図3(フトマニ)の「アウワ」、縄文哲学のカミの仕組みと重なるわけです。 カミの意味は、縄文哲学の「カミ」と弧(Ark)の関係についてを参照ください。

図2を「アワ」つながりのラインと見ることにより、「徳島(剣山)-淡路島-琵琶湖(高島)」のライン、「鬼門(艮うしとら)の方角とライン」は、宇宙の仕組みの雛形のように思えてきます。

このラインは所謂、対立の構図ではありません。すべてを包摂する構図であることに気付くことが重要です。日月神示に云うところの「抱き参らせる」です。 善悪の対立の構図を想像される方は、一歩退かれることをお勧めします。

そして、アワウタのアワでもあります。初めであり終わりでもあります。

アカハナマ イキヒニミウク

フヌムエケ ヘネメオコホノ

モトロソヨ ヲテレセヱツル

スユンチリ シイタラサヤワ

図2には次のすべてが(象徴)として含まれています。

宇宙の構造である「アウワ」とカミの仕組みと働き 大事な大事な、とっても大事な「トノヲシテ ロノヲシテ」 その象徴である「ミクサタカラ=タマ カガミ ツルギ」 この3つは「精神科学 社会科学 物質科学」であること カミの仕組みの内に弧(Ark)が在ること これらの内のごくごく一部に自然科学があること

幹の分岐点は実に太いです。 研究を始めてもうすぐ丸7年です。漸く峠を迎えることができたようです。 あとは弧理論(Ark Theory)の考え方とファラデーが発見した単極誘導の現象が切っても切れない関係にあることを示す実験ができれば概ねの完了となる見込みです。 着手前には、3年から5年と見込んでいたのですが、長いようで短かったです。まだかかりそうです。

妄想ついでに、琵琶湖とガリラヤ、京都とエルサレムの対比を考えますと、箱は象徴であって、実物を神殿に飾る必要が無いことは理解できます。何せ

図4

図4

ミクサタカラハ ミナノモノ ですから、皆の心の内に第3神殿は在るということです。争いは止めようよと云うことです。

追記2024/05/19 最近は、上の図2を考える根拠は3つあります。

- 3つの場所がアワでつながる(この記事の根拠)

- ガイアの法則

- 弧理論(Ark Theory)による原子模型

Ark は、アとワの中間にあります。象徴的に、アは精神性を、ワは物質性を指しています。そして、「ヒト=タマ+シヰ+ウ(渦:物と事)」ですから、文明はヒトが居るウの地点にあります。これがガイアの法則に示される東経135度の意味です。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図1 池田満著「ホツマ縄文日本のたから」p13図(展望社)より 加筆修正

図1 池田満著「ホツマ縄文日本のたから」p13図(展望社)より 加筆修正

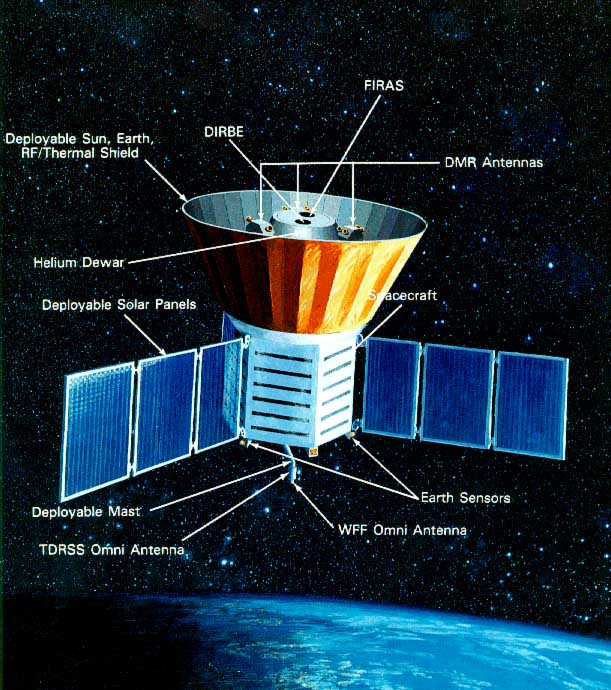

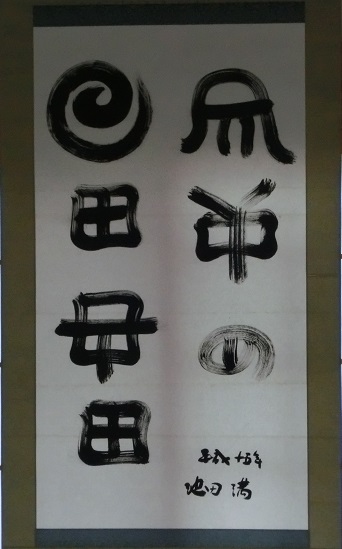

写真1

写真1 図1

図1 写真1 「

写真1 「 図1

図1 図2

図2 図3 フトマニ モトアケ図

図3 フトマニ モトアケ図 図4

図4

写真1 池田満氏による書 「ヒトハ アノモノ」 ホ28-38(7229)

写真1 池田満氏による書 「ヒトハ アノモノ」 ホ28-38(7229)