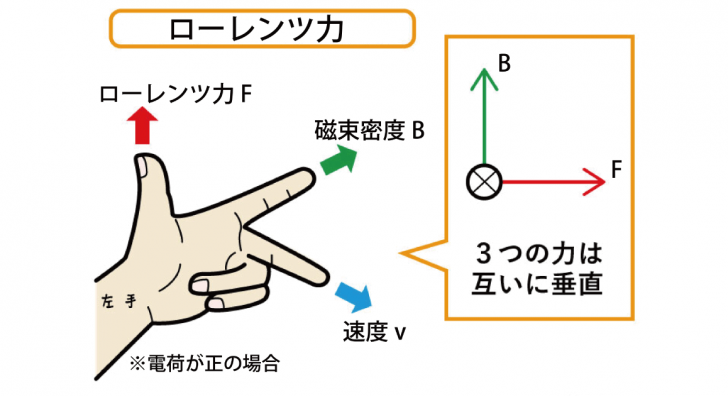

水銀を用いたファラデーの 単極誘導 装置に起電流が生じるかどうか思考しました。いくらかの疑問がありますのでメモします。

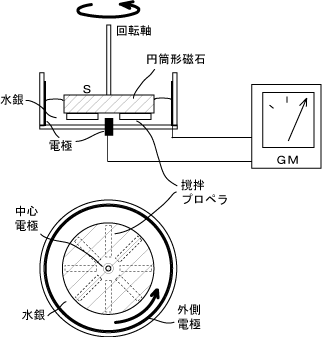

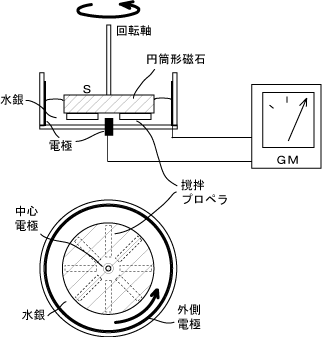

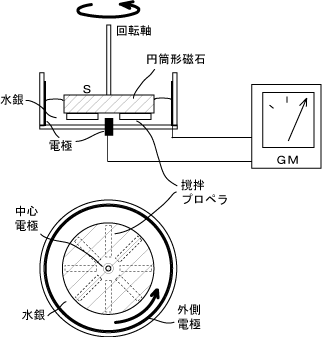

用いる装置は次の図の通りを想定しています。

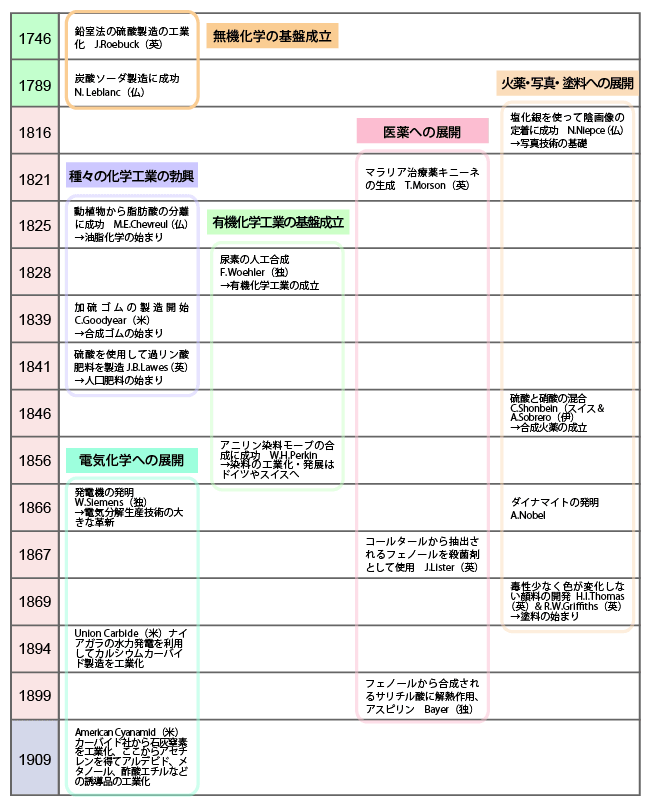

図1

図1

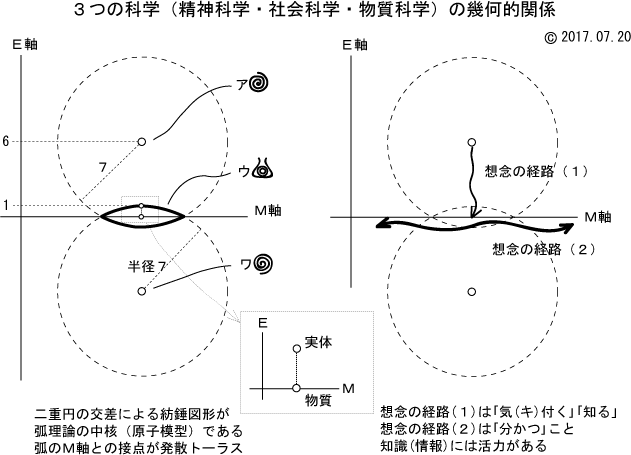

シャーレのような浅い容器に中心電極と外側電極を設けます。両電極には、単極誘導によって生じる起電流を検出するため、ガルバノメーター(検流計)を取り付けます。 端面に磁極を持つ円筒形の磁石を用意します。 円筒形磁石の下面に撹拌用の羽を取り付けます。円筒形磁石に回転軸を取り付けて、容器の上に設置します。容器に水銀を満たして、羽を回転させて水銀に渦を作ります。

上面をS極とする円筒形磁石(と羽)を反時計方向に回転させると水銀の渦ができます。このとき単極誘導による起電流は生じるでしょうか?

ここで、前提となる管理人による実験の結果とこれまでの経緯を示した上で、上記の実験の結果を予想して、疑問点を挙げます。

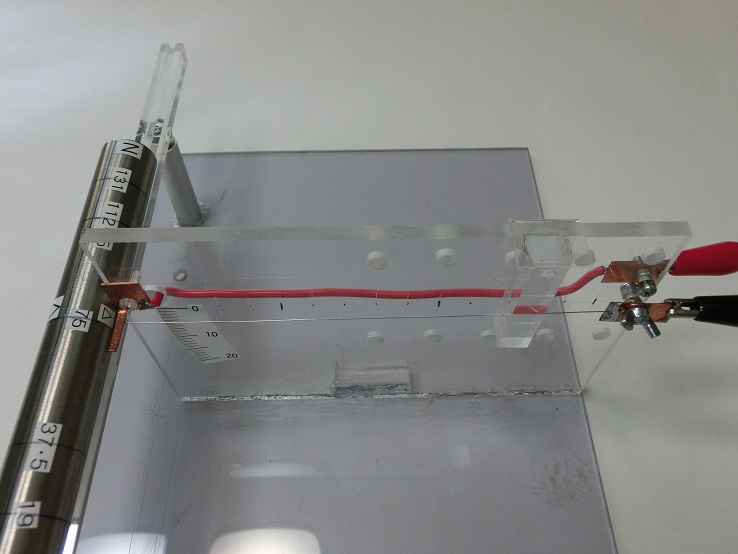

2013年から2015年にかけて行った実験は、主に単極誘導モーターに生じる力について調べるものでした。 単極誘導による起電流を調べる実験は、よく見かける銅円板を回転させるものでした。詳細は省略します。

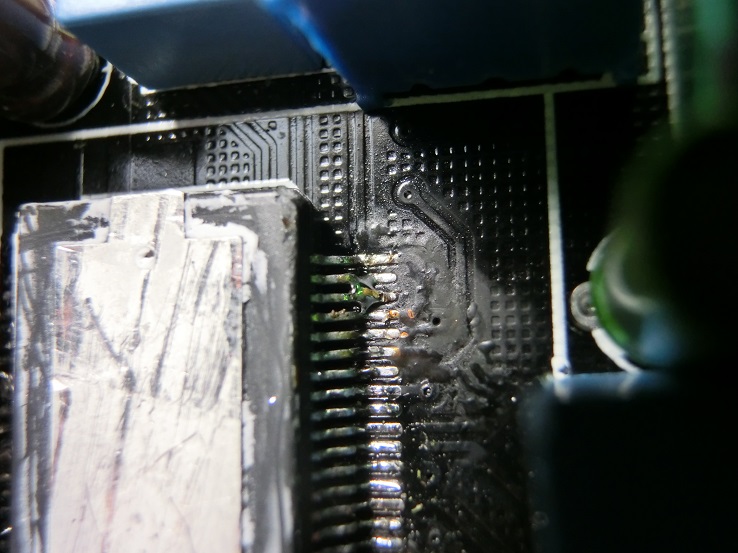

図2

図2

これまで単極誘導の実験は、あまり行いませんでした。理由として次があります。

- 起電流が微弱であること。

- 回転させる装置の精度や装置から生じるノイズが強いこと。

- よって「定性的かつ定量的」な結果を得にくいこと。

次の工夫によりノイズを抑えることが可能のはずです。

- 水銀を用いる。

- 取り付ける羽や回転させる装置にプラスチックなどを用いる。

- 回転装置を手で回す。

これら工夫を入れたのが図1の装置です。

1) 研究ノートによれば、最初に単極誘導モーターに生じる力について調べたのは2013年2月6日のことです。次のGIF1は、この様子を追試したものです。

GIF1 (微速度撮影による)

GIF1 (微速度撮影による)

(+)電極を取り付けた銅円板に触れた針金は、画面手前方向に弾かれます。弾かれる事による反作用は銅円板が受けていることがわかります。電流は円形磁石の中心を通らなくても力は生じています。

注:ここでは触れませんが、電磁誘導と異なり単極誘導に生じる力は、回路(電流路)に生じていないようです。(他の実験【電磁誘導と単極誘導により生じる力を比較する実験】で、弾かれる様子を観察した感想です。) 接するとは何か、力が伝わるとはどういう事なのかよくわからないです。

2) 2015年1月17日に水銀を用いた単極誘導モーターの実験を行っています。

GIF2

GIF2

では電極が見えませんが、ネオジム磁石の回転軸に設けた中心電極は、(+)です。外側電極は(-)に接続しています。 設定電圧は0.6Vで電流は30Aくらい流れています。 観察すると水銀は反時計方向に渦を作り、その渦に乗ってネオジム磁石は反時計方向に回転します。 つまり、単極誘導モーターに生じる力は、磁石は関係ないということです。磁石は力学的に孤立しています。勿論、磁石を取り除いて、水銀に電流を流しても渦はできません。

3) 次いで、外側電極が反作用を受けているかどうかを確かめたのが次のGIFです。

GIF3 (微速度撮影による)

GIF3 (微速度撮影による)

は、2015年2月16日に行っています。上記の2つとは逆で中心電極は(-)に接続しています。(+)に接続した外側電極は上から吊り下げています。

- 電流を流した瞬間(+)の外側電極は反時計方向に振られます。

- 吊り下げ線の弾力によって、外側電極の捻れは、ある程度で止まります。

- やがて水銀は時計方向に渦を作ります。

- 最後に水銀に浮いたネオジム磁石は水銀と同方向(時計方向)に回り出します。

この実験で外側電極は、水銀の渦にかかる運動の反作用を受けていることがわかります。これはGIF1の結果と同じです。(印加する電流の方向が逆ですから、回転方向も逆になりますが、反作用を電極が受けている点は同じです。)

これまでの実験によって、他にも幾つかの特徴をもっていることがわかっています。(省略)

ここで図1の想定に戻ります。

図1(再掲)

図1(再掲)

水銀の渦ができれば、起電流が生じるだろう事は予想できます。 GIF2とGIF3の結果から、円筒形磁石は「水銀を用いた単極誘導モーターに生じる力とは力学的に無関係」ですから、円筒形磁石に羽を取り付けて水銀に渦を作らせることに問題は無いはずです。 ここで疑問です。

水銀に渦が出来るのは羽が水銀をかき混ぜるからです。 単極誘導モーターにおいては、生じる力の反作用は外側電極が受けていました。 図1の実験においては、水銀の渦にかかる抵抗は回転する羽が受けます。外側電極ではありません。外側電極は水銀と接するだけです。図1の装置において、もし外側電極を上から吊り下げたならば、羽で起こした水銀の渦とともに外側電極は、反時計方向に捻れるはずです。 果たして、この装置にて単極誘導による起電流は生じるでしょうか?

ただし、水銀に起こせる渦は緩やかなものですから、伴う起電流は僅かのはずです。ムリにかき混ぜたら、水銀が容器からこぼれ落ちます。 この起電流で検流計が振れるかどうか問題です。できれば、容器を密閉して強く渦を作れるように工夫すべきと考えます。 上記の実験に関する過去記事があります。あるいは一連の実験動画(こちら:別画面)があります。これらを参照ください。

予想としては、単極誘導による起電流は生じないと考えます。何故なら水銀と外側電極との間には、渦の原因(相対速度の原因)が無いからです。 この装置で起電流を生じさせるには、水銀を入れた容器を回転台に乗せて、容器を回転させれば良いのではと考えます。

やってみなければわかりません。本当に難しいです。GIF1,2,3他を念頭に置くと、本当にわからなくなります。これまで(実験で)何度期待を裏切られたことか。 自戒(磁界)を込めて参考まで。 ネコの言葉 「知識だけで分かった気になるな。目に見えないものもある」

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

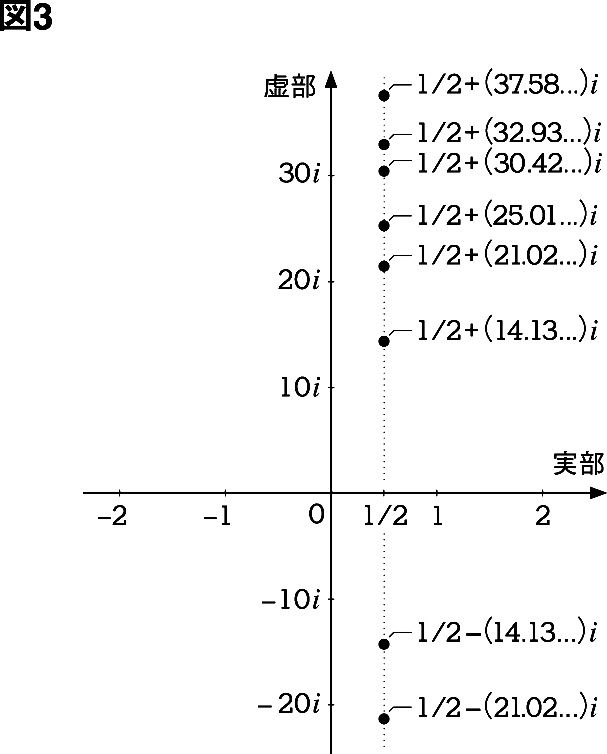

図1

図1  図2

図2 図3

図3 図4

図4  図5 出典:

図5 出典: 写真1

写真1 写真1

写真1 写真2

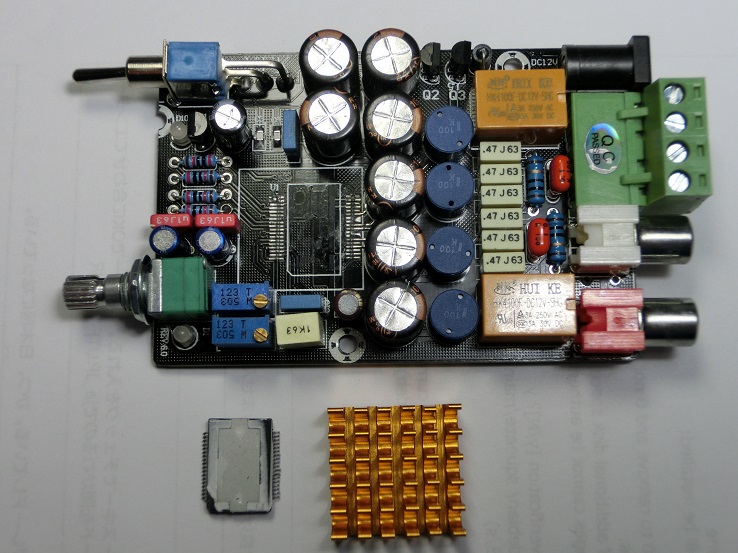

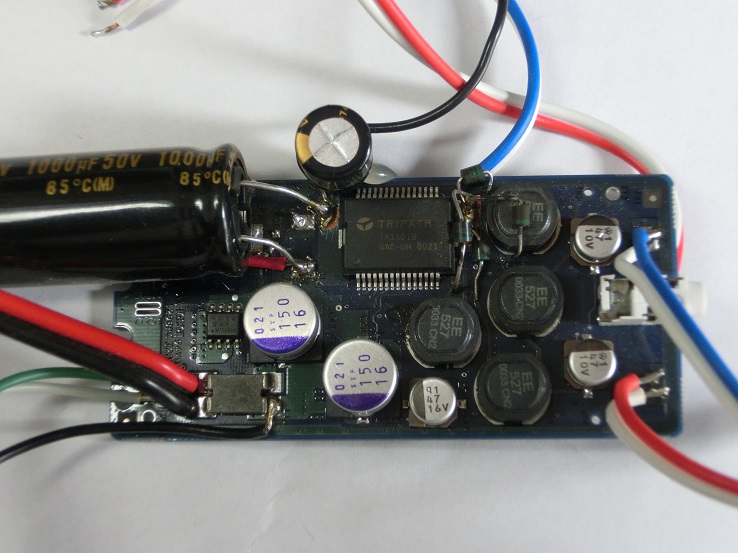

写真2  写真3 上からLepy(改)(基盤の赤と黒のやつ) FOSTEX AP20d と TOPPING20(改)

写真3 上からLepy(改)(基盤の赤と黒のやつ) FOSTEX AP20d と TOPPING20(改) 写真4

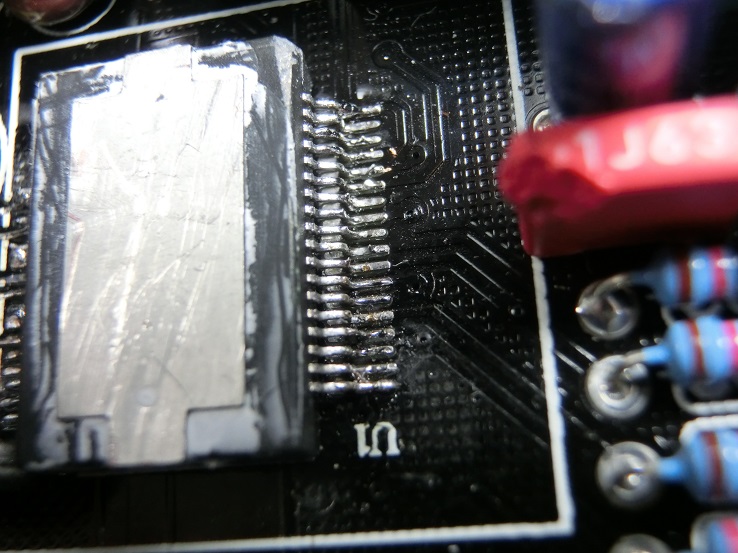

写真4 写真5

写真5 写真5

写真5  写真6

写真6  写真7

写真7 写真8

写真8  写真9

写真9 写真1 出典:

写真1 出典:

図1

図1 写真1

写真1

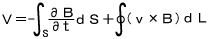

式1

式1  図1

図1  図1

図1 図2

図2 GIF1

GIF1  GIF2

GIF2 GIF3

GIF3