研究の発端は、ある科学者の「E=mc2」についての説明からで、考察の結果、物質的自然は存在ではなくて「映像」であるようです。以下にある科学者の言葉を引用します。

君たちの科学の急速な進歩に対する根本的な障害の一つは、科学者たちが物質とエネルギーの簡単な同一性をまだ充分に把握していないことだ。地球の最大の思索家の一人であるアルバート・アインシュタイン教授は、ずっと以前に物質とエネルギーの同一性を量的にあらわした数式を発表した。この式は数学的には全く正しいのだけれども、誤った結論に達している。つまり物質はエネルギーに転換するし、逆にもなるというが、本当は一つの実体の異なる面に過ぎない。

物理学におけるエネルギーは、次元解析すると[ML2T-2]になります。一方で数学者岡潔の言葉「【2】自然科学者の時間空間」から時間[T]を使うことは誤りであることがわかっています。

引用を続けます。

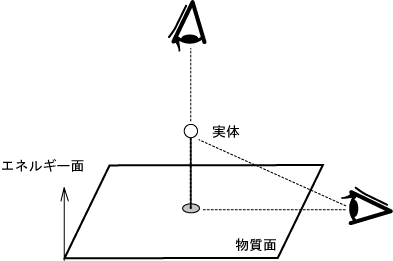

二つの次元をもつ幾何的な平面を考えてみたまえ。この面が君の視線に対して直角をなすとき、君はそれを平面と感じる。これはその実体の物質面を表す。次に君がその面を九十度ほど回転させると、その面は君の視界から消えて一次元のみとなる。これはその実体のエネルギー面だ。

君はその面を取り替えたわけではない。ただ観点を変えただけだ。技術的に言えば関係位置を変えたのだ。一定の物体に含まれていると思われるエネルギーの量は、一定の観測者にとって質量エネルギー軸を中心にそれがどれぐらい回転したかにかかっているのだ。別な関係位置から同じ物体を見ている別な観測者は、全く異なる量のエネルギーを見るだろう。

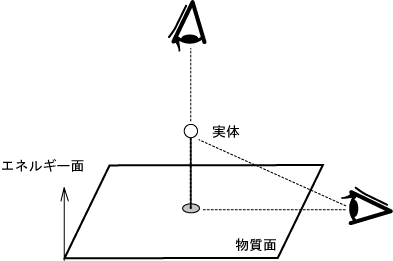

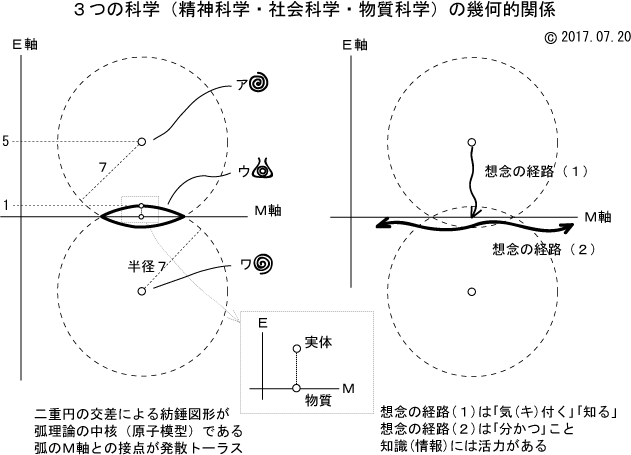

図1

図1

のような平面を考えます。上から見るとき、実体は質量として見えます。次に右横から見るとき、平面は一次元となることにより質量は見えなくなります。物質も消えて見えなくなります。 このとき実体のエネルギー面を見ていることになります。 しかし、実際は視点を変えたのではなくて、「上から物質面を見た状態のまま」質量エネルギー軸を中心に実体がどれくらい回転したかによるのです。また、回転の角度は、観測者の視点の位置によります。運動は相対的だからです。 この説明を2次元平面に落としたのが弧理論(Ark Theory)の考え方による基本図形です。

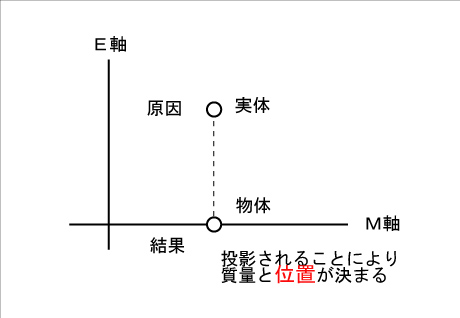

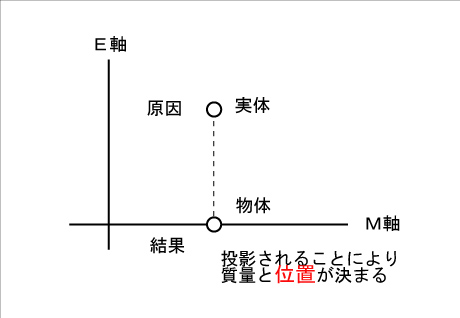

E軸上の実体が原因。物体は結果。

図2

E軸上の実体が投影されることによって、M軸上に質量と位置と持って現れます。これが投影による映像だと考える根拠になっています。 実際は上から見るという視点を変えずにE-M軸平面での実体の投影角が変化することによって、エネルギーとして見えるということです。それを図にしますと

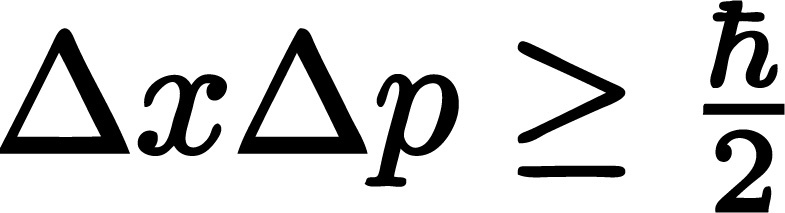

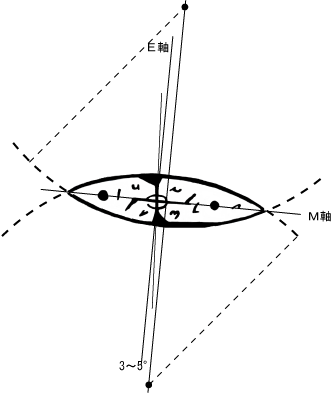

図3

図3

になります。 この図においてベクトルは、ある科学者の言葉によれば、エネルギーと表記すべきなのですが、冒頭ご説明したように物理学で使うエネルギー[ML2T-2]は、使えません。 そこで、エネルギー[ML2T-2]の表記を時間を含まない運動Pに置き換えました。 通常、運動量は記号Pで表しますけれども、運動量の次元は、[MLT-1]でして、時間を含むため使えません。そこで、位置と位置の変化を時間を含まない量としてアンダーバーを付けた運動Pと表しています。

冒頭のある科学者の言葉に出てくるエネルギー[ML2T-2]を運動量Pに、実体が持つ値を真のエネルギーに置き換えた上で、言い換えます。

物質は運動Pに転換するし逆にもなるというが、本当は真のエネルギー値を持つE軸上の実体の異なる面に過ぎない。

となります。

E軸上の実体がM軸上に投影されて映像として物質が質量と位置を伴って現れるということを示しており、これがE=mc2の本当の意味になります。

図3について。図2の投影角は90度として描いています。この投影角が鋭角になるにつれて、投影された映像は運動Pとして現れます。運動Pが増すにつれて、質量は次元を失い見えなくなります。投影角がゼロのとき、物質は質量を測定できななり、すべて運動Pとなります。

これまで、物質は、運動とともに質量が「見えなくなる」、あるいは「次元を失う」、または「測定不能になる」などの表現をとってきました。 そのどれもがうまく説明できているとは考えてきませんでした。 それとともに、図3について、かなり前から不確定性原理を説明しているのだと感じていました。

式1 出典:wikiより

「見えなくなる」、あるいは「次元を失う」、または「測定不能になる」などの表現は、より正しくは「ぼやける」になるようです。

物質は、運動Pとともに質量mや位置がぼやける

この表現が最適かどうかわかりませんけれど、今は上記の通りとします。

図3について、運動P3の状態とは全てが運動Pである状態です。このとき質量を決定することはできません。この運動P3の状態が「波」であろうと結論づけるのに何年も要しました。

wikipediaの運動量にある「観察者効果との混同」の項目に面白いことが書いてあるのに気付きましたの引用します。

「不確定性原理は実際には量子系の基本的特性を述べており、現代のテクノロジーにおける測定精度の到達点ついて述べたものではない」[7]。不確定性原理は全ての波のような系にもともと備わっている特性であること[5]、不確定性は単純に全ての量子物体の物質波の性質によって現われることが今日の量子力学ではわかっている。

強調は管理人による。

不確定性原理は、全ての波のような系にもともと備わっている特性だとあります。 これまでの考察によれば、物質の運動の一形態が「波」であって、それは「E軸上の実体が投影されることによって、M軸上に映像として現れている」という仕組みによるということです。 非常に面白い符合です。

これまでの考察によれば、「物質的自然は投影による映像だ」という仕組みは、我々をして様々な「多面性をもった映像」として映しているらしいことがわかっています。 現代の物理学の基礎は、量子論にあります。 それと時期を同じくして相対性理論が出ています。 冒頭ご紹介したE=mc2の解釈にかかる誤解が現在まで続いていることになります。

そういえば、the-manuscript-of-survival-part68日本語文.pdfによれば

そのような粒子は存在します。しかし、彼らが探しているものとは全く違うのです。それは多くの点で、不可視のものを探す試みと言えます。普通の人間の目は、このようなものを見ることはできません。単にサイズが小さいせいではなく、エネルギーの量を正しく求める方法を知らないからです。

とあります。 エネルギー[ML2T-2]の定義がまずいからに他なりません。2012年ころに、この文章を読んで、この文章に凄く拘りを感じてきました。ここに漸く理解できました。やはり計算に時間を用いることは誤りです。

岡潔は、「五感でわからないものは無いとしか思えない。これを唯物主義という。」と述べました。実のところ、E軸は我々が存在している空間に直交して存在していると想定していますから、当然のこと「人の持つ感覚でわからない」存在です。計測にも引っ掛かりません。 だから存在しないのではなくて、そのような存在を想定しないと、(新の)エネルギーをしてエネルギー[ML2T-2]としか理解できないのです。真のエネルギーは、別に存在するとして、初めて「量を正しく求める」道が拓けてくると考えます。

冒頭の「物質とエネルギーの簡単な同一性をまだ充分に把握していない」ことと「量を正しく求める方法を知らない」こととは同じ意味を指しています。エネルギー[ML2T-2]を運動Pに置き換えるということは、結構直観的に行ったものです。拘りを持ち続けて辿り着けたと思います。

素粒子の質量をMeV/c2やGeV/c2で表します。E=mc2を移項したものです。 よく見ると質量と運動を混同していることがわかります。 この状態が120年ほども続いていることになります。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

写真1

写真1 写真2

写真2 写真3 TP21は左スピーカの隣りに設置(

写真3 TP21は左スピーカの隣りに設置( 写真1

写真1 図1 出典:

図1 出典: 写真1 動画1よりのスクリーンショット 以下同じ

写真1 動画1よりのスクリーンショット 以下同じ 写真2

写真2 写真3

写真3 写真4

写真4 写真5

写真5 図2

図2 図3 出展:

図3 出展: 図1

図1

図3

図3

図2

図2  図1 出典:

図1 出典: 写真1 出典:JAXA

写真1 出典:JAXA