Amazonにて、物理学に関して調べていたところ、寺田寅彦の「物理学と感覚」という随筆がKindle版でありました。iPad にアプリを入れて読んだところ興味深かったのでメモします。 この随筆は著作権が切れていて青空文庫からのもので無料でした。公開されている寺田寅彦の作品中、作品IDNo.2342にありました。(HTML版「物理学と感覚」で読めます。)

この随筆には、多くのことが含まれていて示唆に富んでいます。まとめるのは難しいです。このうち強く感じたことを記します。

「人間がその周囲の自然界の事物に対する知識経験の基になる材料は、いずれも直接間接に吾人の五感を通じて供給されるものである。」として、

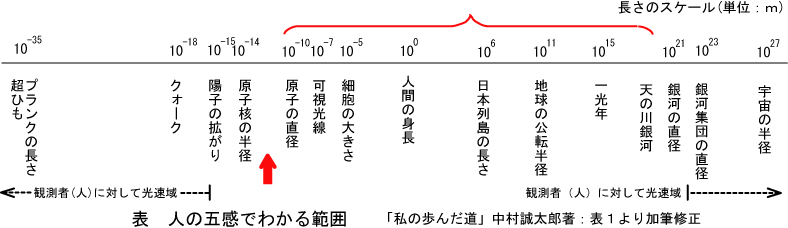

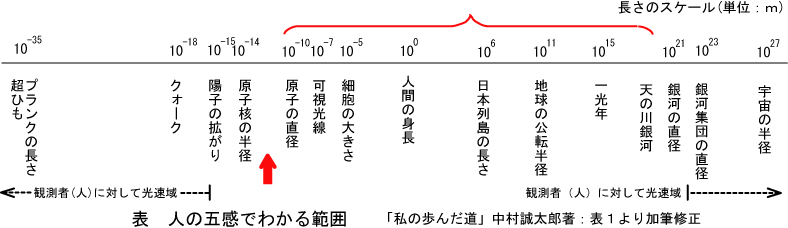

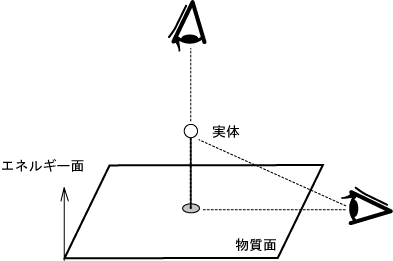

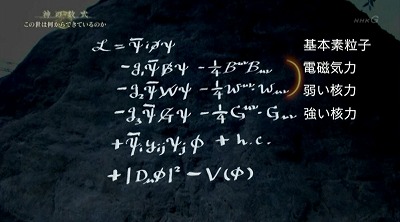

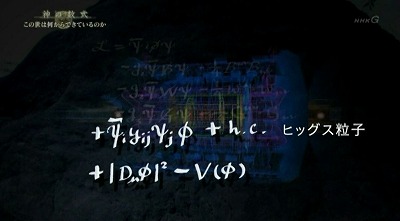

図1

図1

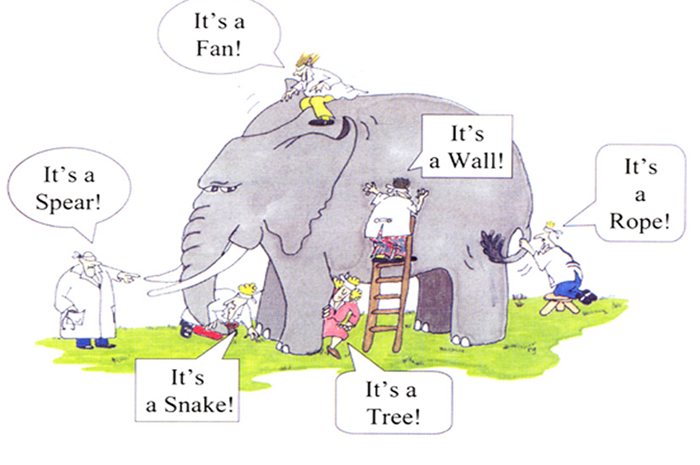

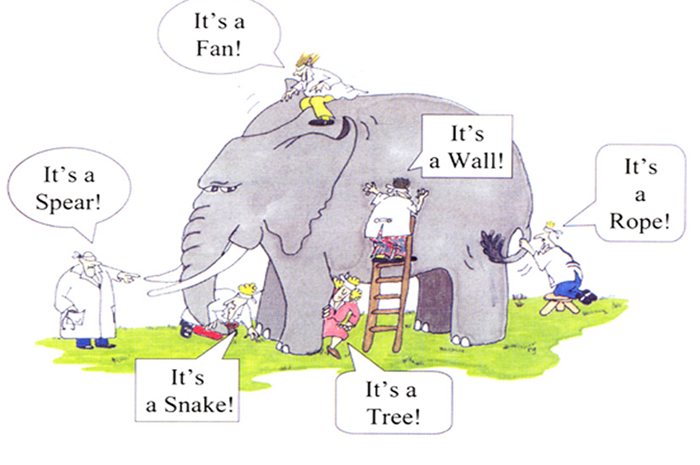

目の不自由な人などを例として説明した上で「象と盲者のたとえ話は実によくこの点に触れている。」と述べました。

外界の存在を認めその現象を直接に感ずるのは吾人の感官によるほかはないのにその感官がすこぶる粗雑なものであってしかも人々個々に一致せぬものである。それで各人が自分の感覚のみをたよって互いに矛盾した事を主張し合っている間は普遍的すなわちだれにも通用のできる事実は成り立たぬ、すなわち科学は成り立ち得ぬのである。

下線は管理人による。 「感官は粗雑で、しかも各人で一致しない」ものです。ですから、物理学者は、感覚をはなれた見方をどこまでも徹底させて行くことにより科学の発達を促せました。

宇宙自然を人がどう捉えるかによる訳ですけれども人の感覚はいい加減ですから、「人を排除するため」、モノサシをあてることによって普遍的事実を抜き出すということです。 岡潔によれば「(自然科学者は)自然を時間・空間とした」ということです。 時間空間というのは、人の感覚を排除した一つのモデルだということです。

物理学を感覚に無関係にするという事はおそらく単に一つの見方を現わす見かけの意味であろう。この簡単な言葉に迷わされて感覚というものの基礎的の意義効用を忘れるのはむしろ極端な人間中心主義でかえって自然を蔑視したものとも言われるのである。

と結論づけています。 寺田寅彦は、「簡単な言葉」と述べていますけれども、下線の部分の意味が難しいです。 管理人は、この言葉について、岡潔が云ったように自然科学(時間・空間)は一つの簡単な模型であって、それは自然そのものではなくて、自然を観る際の一つの見方に過ぎないということだろうと思います。

このような「五感でわかる」というものの粗雑さを排除することによって科学を進歩させたとしても、感覚の基礎的な意義や効用を忘れるのは極端な人間中心主義であって、自然を蔑視したものだということです。

一見、岡潔の言葉である「唯物主義」に矛盾しているようですが、そうでもありません。つまり、人の感覚を排除するという前提の元、実験をした結果について、モノサシを読むのはどこまでも人の感覚によります。そう考えると「五感でわからないものは無いとしか思えない」唯物主義は生きていると云えます。

ところが、寺田寅彦の頃に提唱されていた素量説(今の量子理論)の進歩につれて唯物主義を捨て去っていました。(2016年11月29日物理学はとうの昔に唯物主義を捨て去っていた) 管理人が自然科学(ことに物理学)は「五感でわかる」ということを蔑ろにしていると感じたことを遙か昔に寺田寅彦は指摘していたということです。

2017年7月19日群盲象を評す 自然科学の「統合失調」は意図したものか?という記事を書いたのは、上記の「自然科学の前提である(人の感覚を排除)した」上でなお、統合失調ではないか?との考えでした。

今、仮に

- 実験1、結果1と 理論1

- 実験2、結果2と 理論2

- 実験3、結論3と 理論3

があったとします。例えば、「電子は粒子であり、波である」は実験の事実です。(電子の比電荷の測定、二重スリット実験、粒子と波動性の二重性)「光は波であるし、粒子でも」あります。 そして、「電子はほぼ完全な球体」でもあります。 量子もつれに至っては、実験と結果は事実なのに、理論は通常の意味でほとんど理解できません。

1,2,3のそれぞれに実験があり、人の五感でわかる結果に置き換えた上で、それぞれに矛盾無く合致する理論があります。 ところが前述の人の感覚を排除してなお、1,2,3の間には人の感覚を満足させる何かが欠けていると感じます。管理人にとって、これは致命的です。 これは最初に戻って、モデルが自然そのものに合致していないからだと考えます。 それぞれは正しいのに全体を眺めるにどうにも腑に落ちないのです。(統合失調と感じる。) どこまで行っても人は五感の内に生きていることから離れてはいけないのです。感覚を持つ人が生きていることを蔑ろにしてはいけないと感じます。 このような例は他にも見つかると思います。

これまでにも繰り返し「おそらく自然科学は近似だ」と述べてきました。

表1

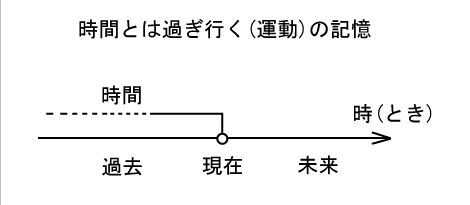

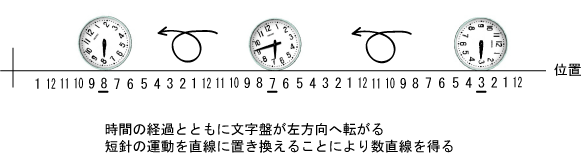

の両端は、人の持つ五感でわかる現象が消失する領域だろうということです。 その誤りの元がモデル「時間・空間」の時間にあるとの結論です。時間は基本物理量として不適です。

自然科学が示す自然というものが統合失調だと感じる原因は、我々の五感を通じて得る感覚というモノや事が映像だからと考えると納得できます。 検索サイトにて「岡潔 素粒子 映像」で検索すると上位5つまで岡潔思想研究会の講演録からの資料が出てきます。 それだけ岡潔は、この考えを強く持っていたということです。

弧理論は、別の次元軸からの投影により現象が起きているという開放系の理論です。弧理論の考え方によれば、自然の現象は「見方によっては、幾通りにも見える」らしいことがわかっています。 そして幾通りに見える現象の背景には情報が関係しているようです。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。

図1

図1 図2

図2 図3

図3 写真1

写真1 図1

図1 図1

図1

写真1

写真1 写真2 出典:

写真2 出典:

図1

図1