最近、気になるのはヲシテ文献に示される「カミ」といわゆる神仏の 神 の違いについてです。

もぎせかチャンネルにおいて、連続してホツマツタヱが取り上げられています。

動画1 ヲシテは古代文字なのか?/いときょう先生にホツマを学ぶ01

動画2 神代七代からアマテルまで/いときょう先生にホツマを学ぶ02

動画3 天孫降臨から神武東征まで/いときょう先生にホツマを学ぶ03

動画4 欠史八代〜崇神天皇/いときょう先生にホツマを学ぶ04

動画5 垂仁天皇〜ヤマトタケ。ホツマはなぜ書かれたか?/いときょう先生にホツマを学ぶ05

大変興味深くて、ヲシテ文献に歴史的な価値があることがよくわかります。しかしながら、ヲシテ文献に示される核となる部分は歴史ではありません。幾つかある中で、最も大事な点を2つあげます。

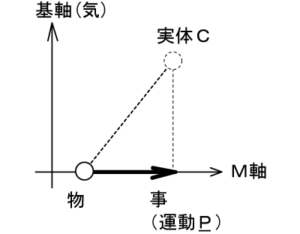

- 神武天皇以降の”ヒトノヨ”とそれ以前の”カミノヨ”の違い

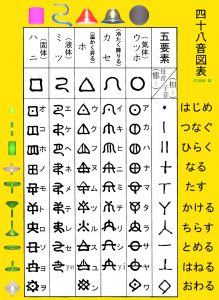

- 日本人の核となる日本語の起源であるヨソヤコヱ:48音韻の成り立ち

神 の世は、いわゆる神話の世界と受け取られていますが違います。この点をもぎせかチャンネルで取り上げて欲しいです。

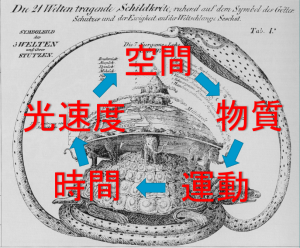

ヲシテの時代におけるカミ(の仕組み)ははっきりしていますが、現代における神仏との違いはよくわかっていません。神の字義並びにカミの仕組みについては、過去記事にあります。

- 2015年11月2日 ローマ教皇 が、クリスラム(Chrislam)を宣言して世界統一宗教を目指すことについて

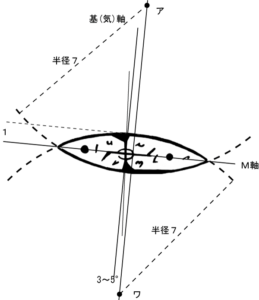

- 2016年11月8日 縄文哲学の「カミ」と弧(Ark)の関係について

- 2022年10月20日 お釈迦様の仏教と岡潔の「情」は 科学 になりえない *世界の宗教が一つに帰納できれば、新しい科学を創れる*

- 2022年11月22日 新世界秩序(New World Order)はうまく行く訳ない

- 2022年11月23日 ホツマツタヱなどの ヲシテ文献 は、歴史書・道徳の教えであり科学書である 宗教書ではない

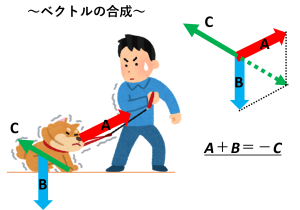

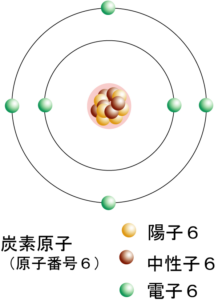

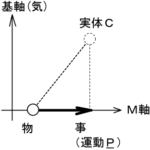

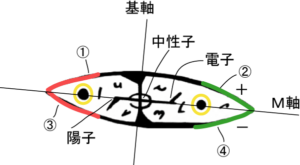

カミの仕組みは、弧理論そのものですからよいのですが、ヲシテ文献にある”カミ”と漢字の神との違いがわからないです。”神”なる概念はいつどこからもたらされたのかです。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。