「差分」という語を含む過去記事は56件あります。最初に差分と書いたのは2015年9月でした。

- 2015年9月24日 T.T. Brownのメモ と N-マシン

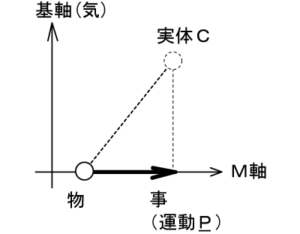

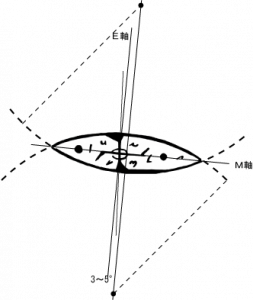

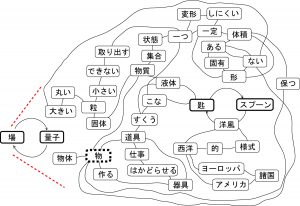

自然が別の次元軸(基軸という)からの投影による映像(M軸という)であって、基軸上に中心が2つある(中心をそれぞれ、アとワという)ならば、人にわかるのは、差分です。その差分は、物と事として現れます。物と事が「差分」であるならば、事の一種であるエネルギーをどれだけ汲みだしても枯れることがない井戸と同じです。言い換えると フリーエネルギー はあり得るということです。

- 2023年1月23日 田坂広志氏による ゼロ・ポイント・フィールド 仮説は”差分”ということ

図1

図1

田坂氏の著書のとおり、ゼロ・ポイント・フィールド仮説からしても、 フリーエネルギー は可能と言っていることと合致します。しかし、ホログラム原理と言っている時点で、論点がずれていると感じます。ずれの原因は、遡って考えると相対性理論の解釈にあることは間違いありません。

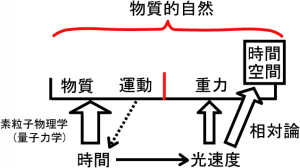

- 運動→時間→光速度→相対論(重力・空間・時間を規定)

時間を光速度に置き換えて不変のモノサシとしたことに間違いがあります。結論として、空間などの伸縮を見出したことは正しいのかも知れませんけれども、モノサシとしての光速度がわかるためには、その前に時間がわかっていなければなりません。時間は運動から作ります。運動とは、例えば、太陽と地球の運動による太陽光の地上に作る影の角度です。ですから、時間は角度と同じで、10進数による12の倍数なのです。

自然科学において、時間をパラメーターとして使うことに何ら不都合はありません。しかしながら、相対性理論の全体は循環でした。

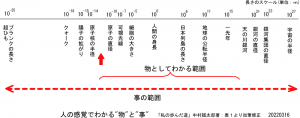

むしろ、用いるべきは、時間より運動の原因である基軸上からの投影角が適切だとの考えです。(図1) 物と事の比率というか、配分は投影角によるからです。

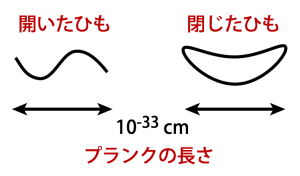

ただし、図1による説明では差分という表現にはなっていません。差分であれば、2つ以上の実体からの投影になるはずです。弧理論では、宇宙の中心は基軸上に2つあります。

図3 基軸上(旧E軸)に中心は2つある(アとワ) 図は弧理論による原子模型を示す

図3 基軸上(旧E軸)に中心は2つある(アとワ) 図は弧理論による原子模型を示す

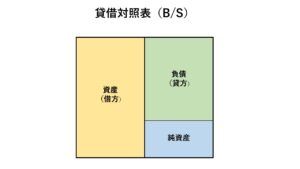

図2 出展:

図2 出展:

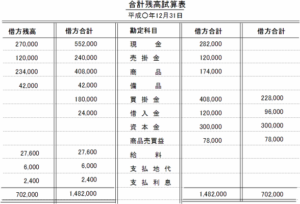

図1 出展:

図1 出展:

図3 出展:

図3 出展:

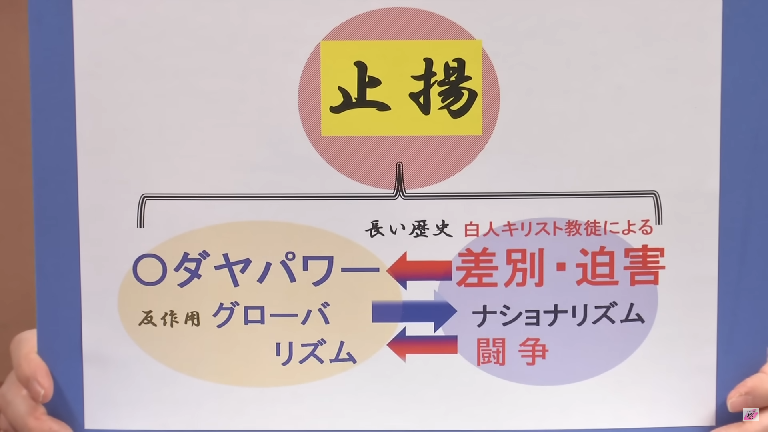

写真1

写真1