いろいろ難しいところがありますが、兎に角やってみます。

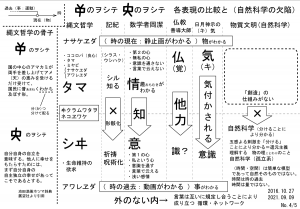

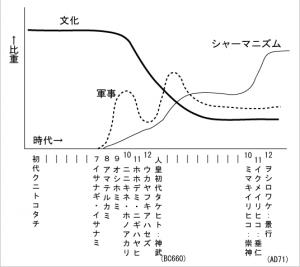

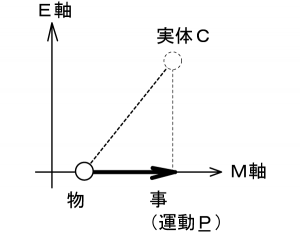

自然は別の次元軸(基軸)からの投影による映像(M軸)だというのが弧理論の前提です。人がわかる物と事は、基軸上にある実体の投影によって映し出される映像です。そして、物と事(運動Pという。)は一つの実体の異なる面に過ぎません。物と事は同時に決まりません。「事がわかる」というのは、過ぎさった運動の記憶によります。

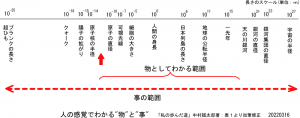

人にわかる物と事は差分らしいと考えています。宇宙(M軸)に中心はなく、代わりに基軸上に2つの中心アとワがあります。(だから、空間ができます。)その最も小さな差分が宇宙背景放射ではないかと考えます。また、2つの中心アとワからできるM軸上での”かげ”が、宇宙の最も大きな構造(ボイド:泡)を形作っていると考えます。(宇宙の大規模構造)

写真1 出展:宇宙の大規模構造

そして、人にわかる物と事が差分だとすると、実体は複数あるようです。

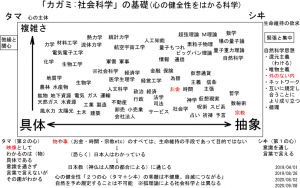

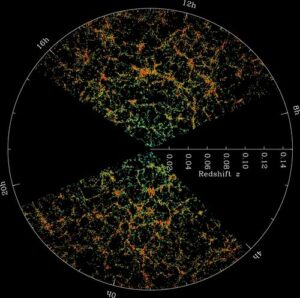

弧理論では、物は陽子・中性子・電子の3つだけです。それぞれが2つの実体を持つと考えます。それぞれにアルファベットを割り付けて、実体をABC、GHIと呼んでいます。

図1 基軸(旧E軸)上にある実体をABC並びにGHIとする

注)以下、図中にE軸と表示のある場合、基軸と読み替えてください。

陽子(D)の実体はAとGです。中性子(E)の実体はBとHです。電子(F)の実体はCとIです。

電子と実体Cについてのみ考えます。

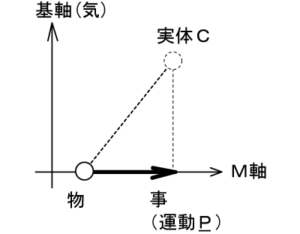

物である電子が観測者に対して静止している場合は、実体CとIはM軸に対して直交しています。直交以外の角度である場合、物である電子は事(運動P)としても現れます。

図2 実体Cは物と事(運動P)として現れる

実体Cと電子Fの対がM軸に並行して現れた場合のM軸上での形状が発散トーラスです。ただし、実体Cと電子Fの対がM軸に並行の状態では、電子は物としての次元を失っていて観測できません。その時の形状が発散トーラス(の場)だということです。発散トーラスは距離の7乗に逆比例する力の場です。とても強いが到達距離は極端に短いです。

発散トーラスは4種類あります。 続きを読む

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。