電気磁気現象と重力との間には、何らかの関係があるのではないかと多くの人が考えるようで、世に多くの 電磁重力理論 が存在します。かく言う弧理論も(Ark Theory) 電磁重力理論 と言えます。

先日、書棚を整理したところ、故清家新一氏による超相対性理論や「宇宙艇」とともに、写真(宇宙研究所を訪ねた際に撮った先生とのスナップ写真)が出てきました。そういえば、超相対性理論もまた 電磁重力理論 の一つです。管理人が知る電磁重力理論関連の資料を幾つかあげます。

- 超相対性理論 (清家新一)

- 重力渦動による反重力推進の可能性 重力渦動による反重力推進の可能性 重力渦動による反重力推進の可能性 重力渦動による反重力推進の可能性 電磁型フォワード・エンジンの検討) (武捨貴昭)

- Brief overview of the Honda experiment by using AC voltage impressed to the capacitor (Takaaki Musha)

- 電磁場と重力場の関連性について相対論的考察 (ToM)

- 電磁場と重力場の簡単な統一 (渡辺 満)

5.の渡辺満氏による論文は、改めて清家新一氏について調べる過程で知ったものです。

いずれの理論も重力と電磁気現象との間に何らかの関係があるかも知れないとの推察により組み立てられており、1.は回転する電場によるとの理論です。2.に示されたフォワード・エンジンの理屈がよくわかりません。3.はよく知られる Biefeld-Brown effect (B-B effect)での実験レポートです。4.は電磁気現象と重力との関連性を相対性理論との関係で考察したようです。5.は電磁気現象のより基層と位置づけされるベクトルポテンシャルに注目した考察のようです。

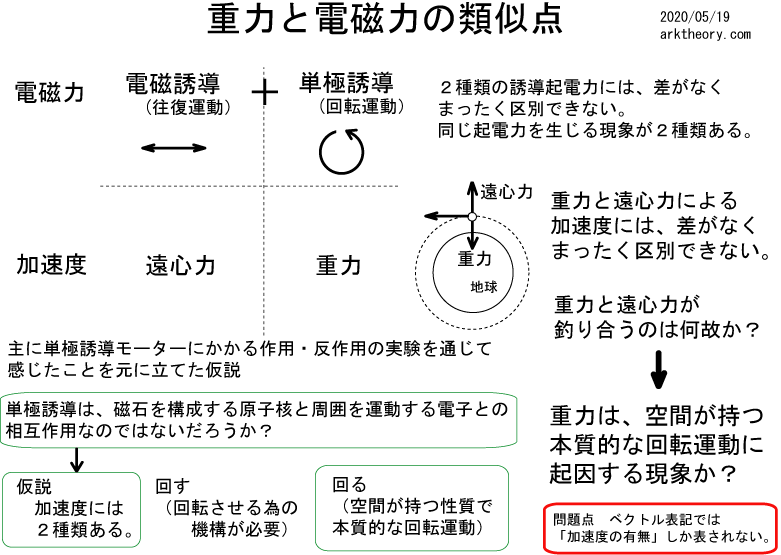

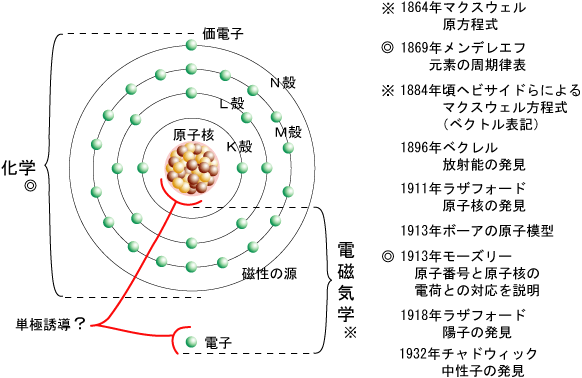

1.について。管理人は2012年~2014年頃まで行った単極誘導モーターの力学的性質を確認する一連の実験を行った結果、単極誘導の現象は本質的な回転運動であるとの認識を持ちました。

電磁誘導は「回す」です。電磁誘導による力は吸引・反発であり、生じる誘導電流は交番電流です。また、この力を利用するにはスイッチング素子やブラシなどを用いて回転運動に変換する必要があります。ベタな表現ですが、これを「回す」と表現します。

それに対して単極誘導の現象は「回る」であり、生じる誘導電流は直流です。電磁誘導は、必ず何らかの変換機構が必要であって、とても効率が悪いです。その最たるものが素粒子の実験に使う円形加速器です。それはLHCのそれでも、日本に計画のあるリニアコライダーでも同じです。投入するほぼすべての電力が無駄になります。

清家新一氏の超相対性理論は、三相交流モーターや誘導モーターの磁気回転運動を電場の回転運動に置き換えたものです。残念なことにこれも「回す」に属します。つまり、とても効率が悪いです。やってみればわかりますが、ノイズの塊です。

3.の実験レポートについて、よく似た実験をやってみたことがありますが、問題が2つあります。一つは電子はかりにはドリフトがあることです。時間の経過とともにゼロ点がズレるようです。もう一つは実験装置から生じる熱により電子はかりの周囲に上昇気流が起き、その影響で軽くなるようです。なかなかに難しいです。

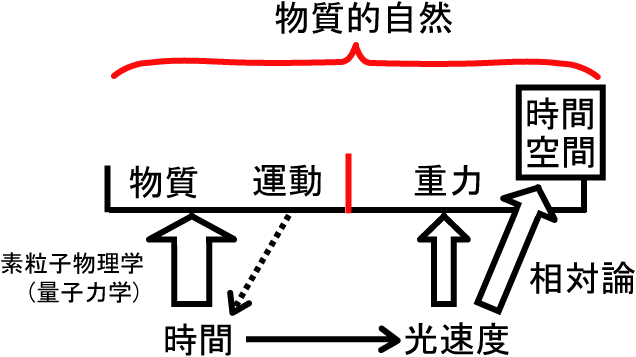

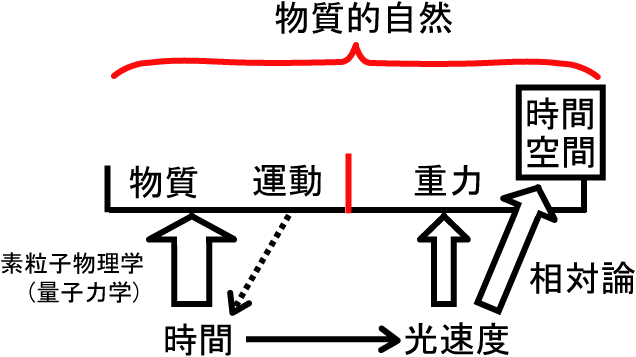

4.について、これまでの考察により相対性理論は最初から転けていますので、論外です。光速度不変の原理が成り立つにはその前に時間がわかっていなければなりません。その時間は物体の運動から作ります。その物体は空間の内にあります。これが特殊相対論の前提です。一般相対性理論は時間空間を規定しています。全体としてこれは循環です。

図1 自然科学の時間・空間は、量ではない時間を元にした循環

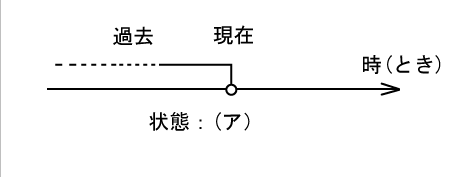

しかも、時間は量ではない角度から作りますから、時間は「物」の量ではなくて「事」の質です。岡潔による「時と時間」に関する言葉を考察した結果、時間とは、過ぎゆく運動の記憶に基づいて人が抱く観念に過ぎないのです。時間は時の過去です。参考

ですから、NHKの時報は過ぎてからしか知り得ません。

図2 時間は時の現在を含まない。だから古典物理学は決定論になり得ない。精度の問題でもない。

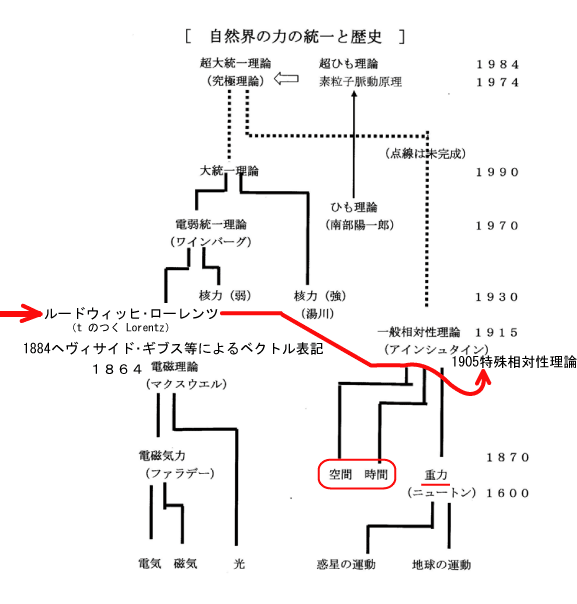

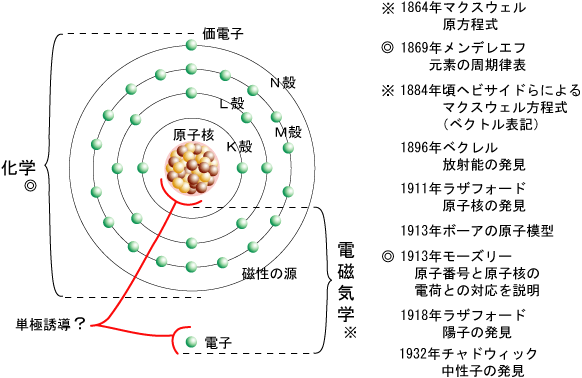

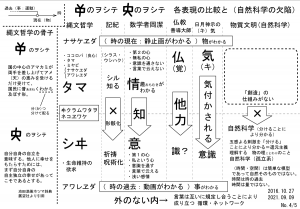

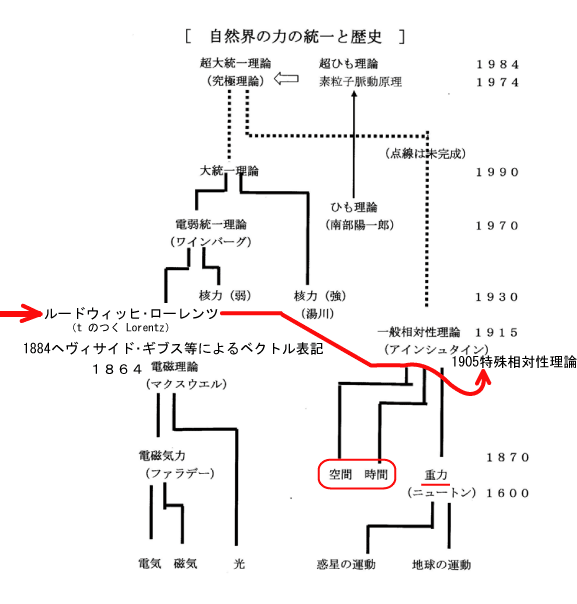

2.と5.がよくわかりません。2.をよくみると表1に「Heaviside重力理論」というのがあります。 Heavisideに重力の部分があったのでしょうか。これまで調べた流れは次です。

図3 マクスウェルの電磁理論は電磁気学の教科書が作られる前に書き換えられた

1884年にヘヴィサイド・ギブス等によって書き換えられたようですが、その論文がどのようなものか知りません。ヘヴィサイド・ギブスの論文には、電磁気現象の記述に加えて重力の記述が含まれていたのでしょうか。わかりません。ToM氏が示すようにHeavisideの電磁理論には重力が含まれしかも重力に「渦動」という記述があったのでしょうか。但し、図3のヘヴィサイドがToM氏の論文にあるHeavisideと同一人物かどうかは未確認です。

ToM氏の論文には、零点エネルギーとか真空エネルギーという語句が出てきます。かねてより、管理人は「物理現象は差分だ」との考えを持っています。零点エネルギーとか真空エネルギーという語は差分という考えに近いものを感じます。

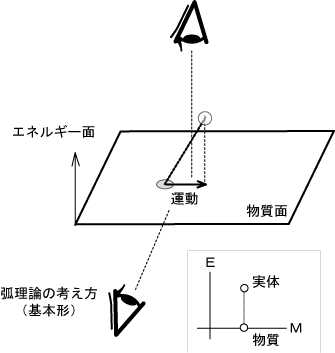

弧理論もまた電磁重力理論です。説明不十分ですが、参考記事です。

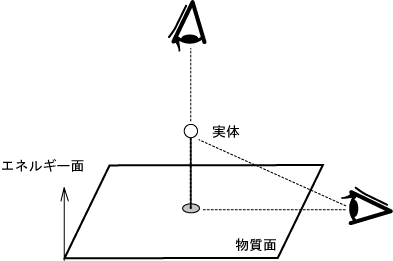

これまでの考察により、電磁気現象は空間にあるポテンシャルによるらしいと感じます。そのポテンシャルを発散トーラスと呼びます。4種類ある発散トーラスを組み合わせたのが楕円双極です。複数の発散トーラスを組み合わせた差分がどうも単極誘導の現象として現れているようです。楕円双極の形状は本質的な回転運動を示します。

それと単極誘導の現象は、磁石の周囲を運動する電子と磁石を構成する原子核との相互作用のようです。つまり、単極誘導の現象は原子力の一種?かと考えます。これならば、単極誘導が持つ本質的な回転運動との考えに納得できます。この辺はまだわかりません。ただこの考え方は電磁気学の外になります。

図4 原子核の存在は、電磁気学成立時には知られていなかった

20世紀前半、原子核(陽子・中性子)が発見されたときに、電磁気学は修正されるべきだったと考えています。

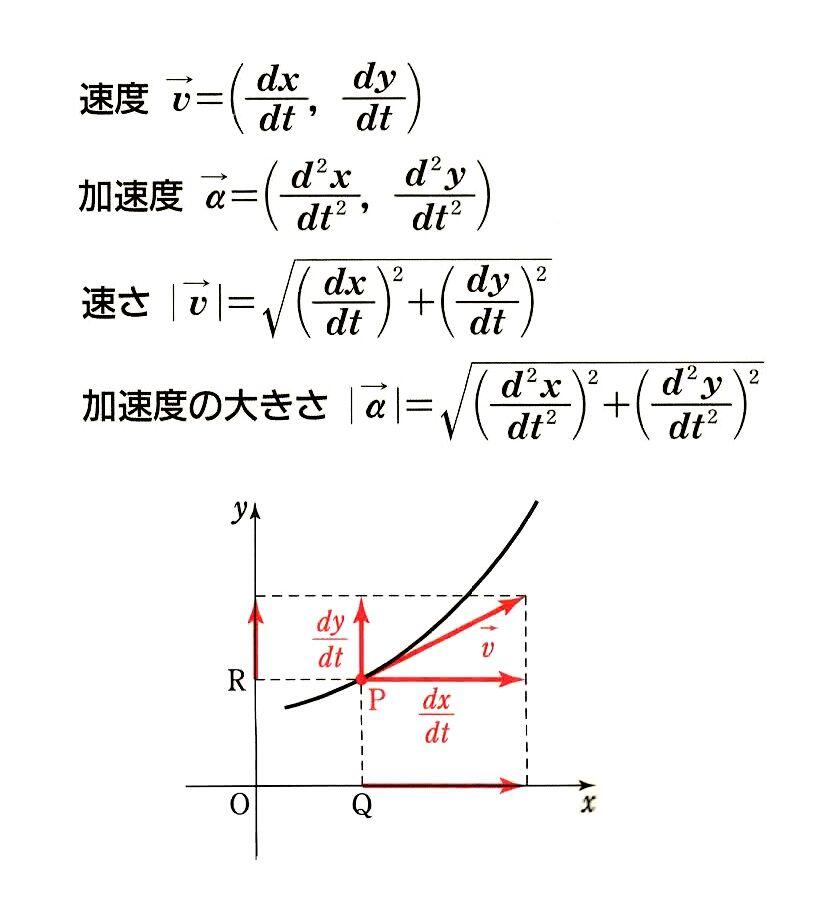

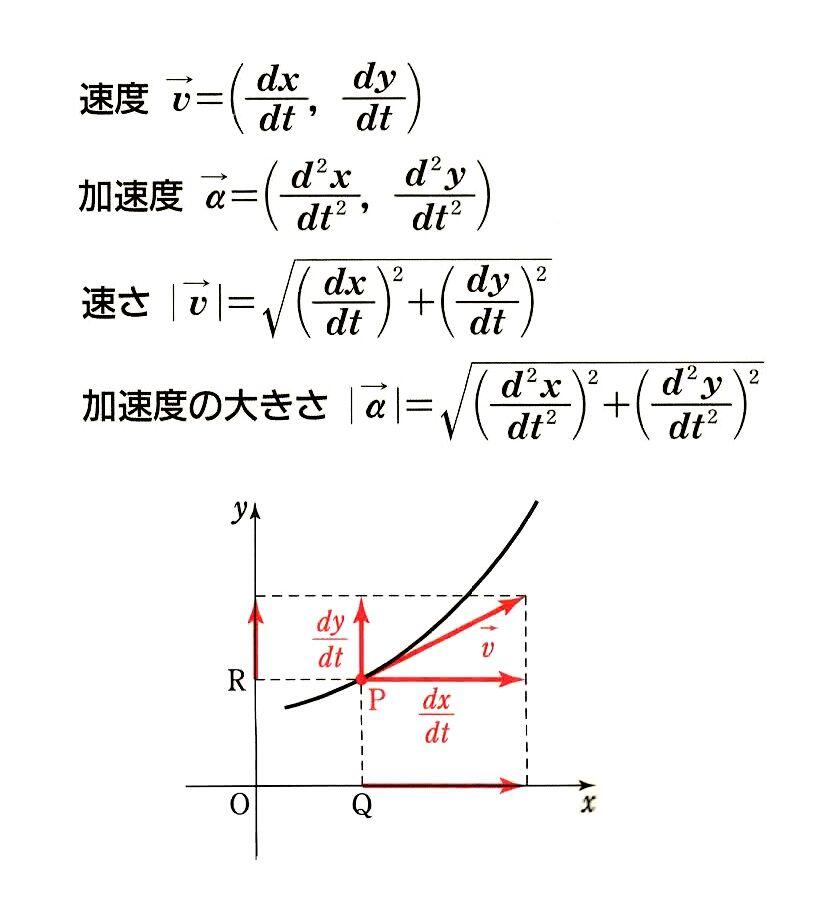

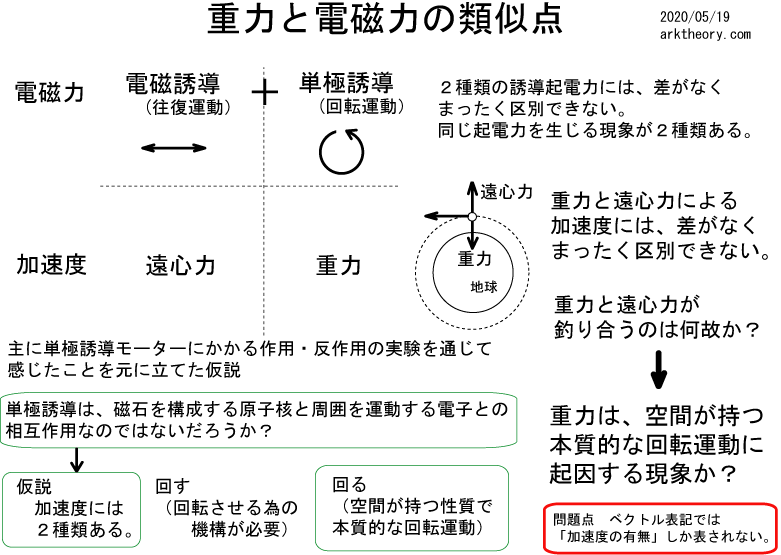

”回る”と”回す”というベタな表現をしていますが、上記の類似点を示す過去記事にあるとおり、一見、区別の付かない加速度には種類があるのではないかと推測しています。重力による加速度と遠心力による加速度は、なぜ加減できるのでしょうか。重力と遠心力は同じですか?違うでしょう。まったくの別物です。

gif 1 人工重力を備えた「宇宙ホテル」が2025年に建設開始予定 宇宙旅行が当たり前の世の中になる?

図5 画像でわかる高校数学bot

物理学では、加速度は速度の時間変化です。加速度の記述はただの一種類としか表されません。重力による加速度と遠心力による加速度は、区別は付かないけれども、別物だろうということです。

これでは物理学において、重力と電磁力との間に関係を見いだすことは不可能です。ヘヴィサイド理論にあった(かも知れない)重力を含む渦動をうまく丸めてしまったのが、ルードウイッヒ・ローレンツではないかと考えます。

図5 加速度には種類があるのか

余談ながら、重力(の加速度)に種類があるとするならば、うまく利用できれば惑星間航行が可能になるかも知れません。この点は清家新一氏が示された逆重力という考え方に同意です。

上記のAlexey Chekurkov(アレクセイ・チェカーコフ)の浮揚ディスクは単極誘導を(直接に)用いていません。磁石と高電圧と回転させる機構(モーター)を持っておりますが、図4に示すように磁石を構成する原子核との相互作用を何らかの方法により利用しているのではないかと推測できます。ただし、この装置は自らエネルギーを補給する機構がありません。

動画1

動画2

それにしても、Heavisideの重力理論、重力の渦動とは一体何なのでしょう。因みに弧理論では「渦が原因で質量と真のエネルギー値が決まり、真のエネルギー値による凹凸により引力と斥力が生じる。」と説明できます。質量は2つの斥力を持つポテンシャルの差分のようです。模型で示すと次のアルミホイルと1円玉を使った動画になります。

動画3 引力と斥力

水面(M軸:我々の物理空間)の凸凹が別の次元軸(M軸に直交するE軸)での真のエネルギー値であり、その原因が渦(本質的な回転運動)との考えです。その渦の原因が回すであって、区別が付かない回るとは異なるということです。gif1の宇宙船の説明にある”人工重力”は重力などではありません。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。