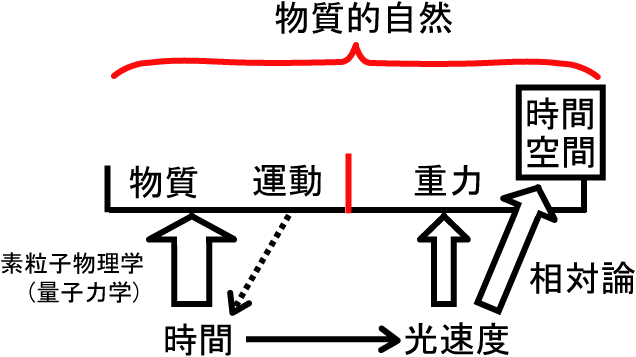

前回と一部重複します。これまでの考察によりわかった物質的自然の特徴は次でした。

- 物質的自然は、循環である。基本粒子(陽子・中性子・電子)は互いに規定し合うことで成り立っている。単一の存在では意味をなさない。

図1 弧理論においては、中性子は陽子と電子を結ぶ重要な要素

図1 弧理論においては、中性子は陽子と電子を結ぶ重要な要素 - 物質的自然は、「外のない内」である。

図2 循環であるが故に外は無い

図2 循環であるが故に外は無い - 数学を含む言葉もまた循環論法である。

- 人の「わかる」には3つある。

- 物質である人の肉体が持つ五感による「わかる」・・・「わけることによりわかる」とする。要素還元主義。

- 静的にわかる。岡潔の云う情。

- 動的にわかる。本居宣長の云う「もののあはれ」。

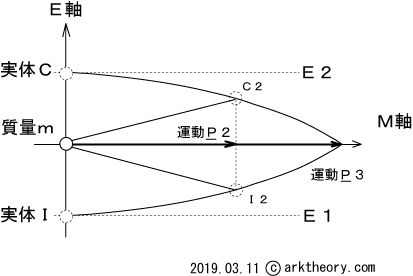

言葉を使って思考する人もまた上記の循環の内に在ります。ただし、3つの「わかる」の内、2.と3.による「わかる」は、この循環に入りません。 上記のすべての条件を満たすには、別の次元軸を考える以外にありません。当サイトでは、別の次元軸をE軸、物質的自然をM軸と呼びます。

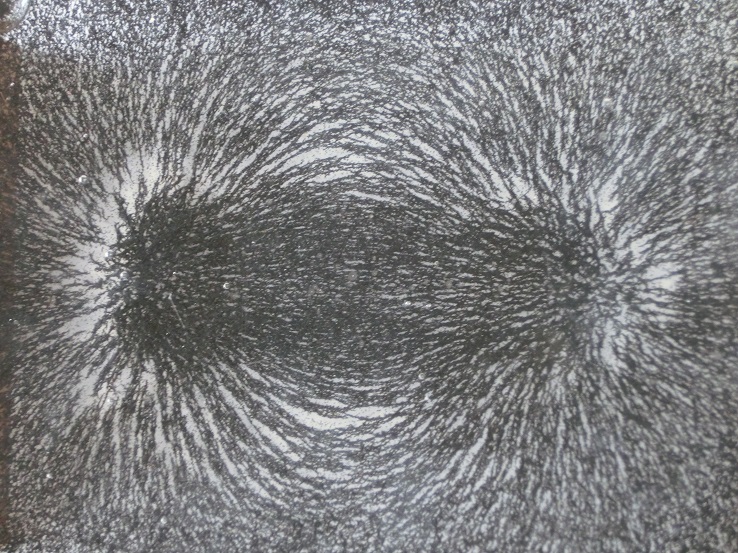

物質は粒子ですから単極です。磁石は必ず二つの極が対になって現れますから双極です。

写真1 棒磁石に鉄粉をつけると磁束を可視化できる

写真1 棒磁石に鉄粉をつけると磁束を可視化できる

単極である3つの基本粒子(陽子・中性子・電子)は位置と質量を持っています。一方の磁石の元となる磁気は、双極であって磁界あるいは磁場と呼ばれおおよその位置はありますが、質量はありません。

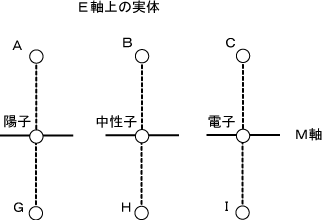

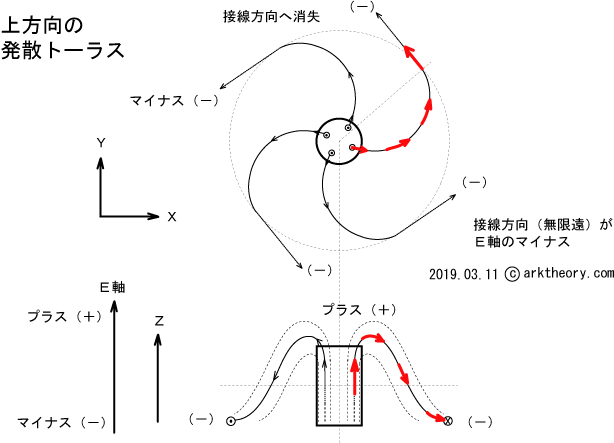

フリーエネルギー研究者の井出治氏によるインバータートランス(デゴイチ)の正の起電力仮説を別の次元軸(E軸)との位相変換だと想定して解析した結果、 発散トーラス を見いだしました。 E軸上の実体は、6種類考えられます。

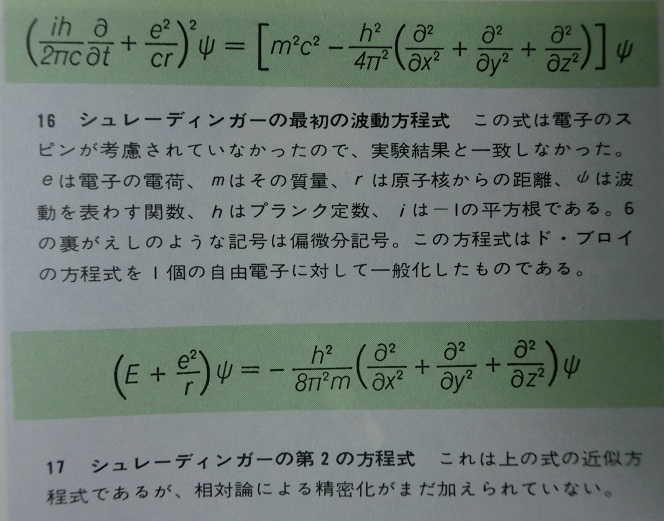

図3

図3

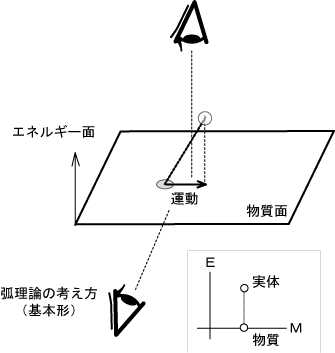

例えば、電子の実体はCとIです。この実体がM軸に投影されることによって、電子が位置と質量をもって現れます。 これは実体Cについて考えるならばCと電子は双極だということです。図3は観測者に対して静止の状態を表します。 投影角が変化することによって、電子は運動Pを持ちます。

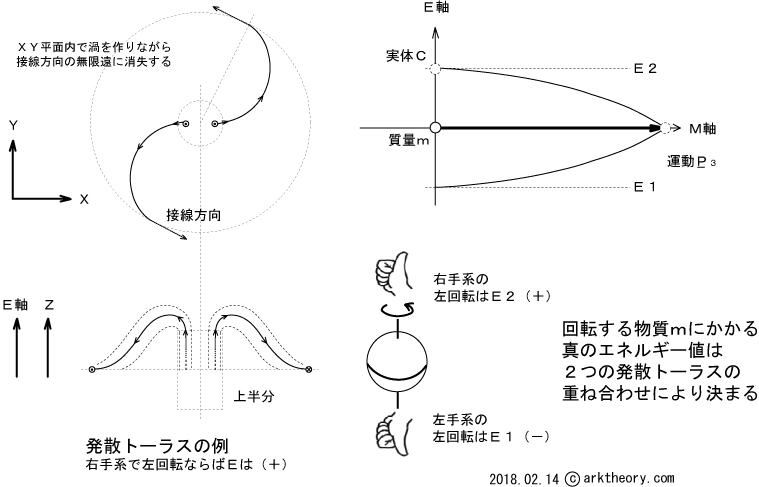

図4

図4

図4の一部を抜き出します。

図5

図5

実体Cが持つ真のエネルギー値は、投影によって位置と質量mを持つ電子となって現れます。(実体Iにかかる部分は省略します。) 実体Cと電子は双極でした。これが電子と運動P3の対として、M軸上に(双極)として現れます。その時の形状が 発散トーラス です。 電子はM軸に直交しているとき、位置と質量を持っていますが、投影角が直交から平行になるとM軸上では電子は次元を失います。つまり電子は質量が観測できなくなります。これは、単極であるが質量のない磁気に似ています。

実体Cは、運動P3としてM軸上に現れます。実体はE軸上の静止の位置へ戻る過程において、「運動P3→∞→運動P2」と無限大を経ます。これが正の起電力の正体でした。到達距離は短いが非常に強い正の方向へ働く「距離の7乗に逆比例する力の場」です。これのM軸上での形状が発散トーラスでした。

図4の左に示した発散トーラスを抜き出します。

図6 続きを読む

図6 続きを読む

図1

図1  図3

図3 図1

図1 写真1 出典:

写真1 出典: 写真1 出典:

写真1 出典: 写真2

写真2  写真1

写真1 写真2

写真2 図1 出典:

図1 出典: 図2 出典:

図2 出典: 写真1

写真1