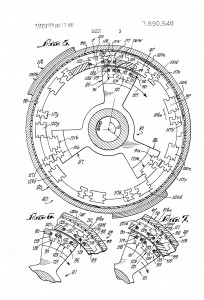

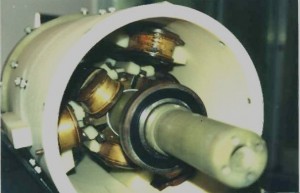

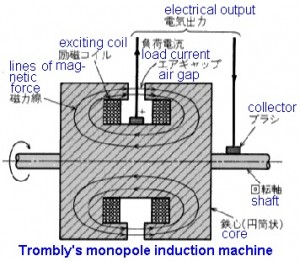

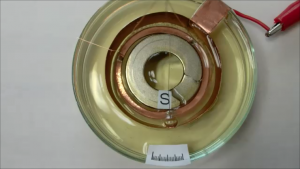

あるアイディアに基づく実験を行うには、一週間もあれば実行できるのに、随分先延ばしにしてきました。 その間、弧理論にかかる周辺についての考察を進めてきました。実験は、結果が一瞬で判明します。ほとんどの場合、失望する結果になりますので実験は嫌いです。 その点、今年はじめに連続で行った実験は、単極誘導モーターの反作用をどの部分が受けているかを確かめるためのものでしたので気軽に行えました。

ドキュメンタリー番組の冒頭で、「より速く、高度に複雑化する現代社会」と言われることがままあります。しかし、これまでの考察の結果、「速く高度に複雑化」することが必ずしも進歩に比例しないことがわかってきました。

(あ) 詩人、絵本作家である谷川俊太郎は、1931年の生まれですから、現在80歳代です。彼は、大人でありながら子どもの感性を持ち続けています。子どもの感性を持ち続けることは希有なことです。

(い) 私たちは小学生低学年で「アナログ時計」の読み方を学習します。「時計の動きを読むことは、即時間を知ること」だと学ぶわけです。

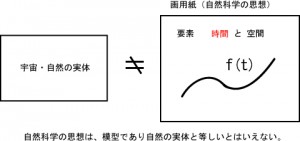

(う) 数学者岡潔は、自然科学者について「運動は時間に比例して起きると決めてかかって、そういう時間というものがあると決めてかかった、時間というものはわかると思っている。」と述べました。

私たちは、時間というものは、(い)の様に、当然のこと、自明のこととまったく疑わずに生活しています。ところが岡潔は(う)として、運動と時間の間に必ずしも比例関係があるとは限らないと述べました。それどころか、時間というものが存在するかどうかを疑わせる発言をしています。

岡潔自身も小学生の頃に(い)の教育を受けたはずです。にもかかわらず、自明と思われている時間について切り込むことが出来たのは何故なのでしょうか。それは(あ)の谷川俊太郎のような感性を持ち続けていたからできたことなのでしょうか。それとも、彼の”数学の才能”、圧倒的な思考力により突破できたのでしょうか。管理人には、どのどちらなのかわかりません。

いずれにせよ、私たちが「自然科学=宇宙の姿」だと漠然と納得してきたことが、実は「絵を描く時、初めに画用紙があるようなもの」でしかなかったということです。その欠陥が「時間」にあることを岡潔は指摘したのです。

考えて見ますれば、我々にとって天動説は当たり前です。しかし、「陽は東から昇り、西へ沈む」生理的日常と「地球は太陽を周回している」という論理的帰結は「互いに相容れない」ものであるにもかかわらず、頭の中に並記していることは、実のところ奇妙なことです。 つまり、天体観測の事実を説明するには太陽が中心で、地球他の惑星が周回しているとしなければ説明がつかないから、生理的に絶対正しい「東から西への太陽の動き」とは、別に「天動説」を並記しているに過ぎないのです。大事なことは、「東から昇り西に沈む」と「太陽が中心」は、どちらも正しいのです。

ですから、恐らく、岡潔の言う「運動は時間に比例して起きるとは限らない」と「時計の動きは、即時間を知ること」は、どちらも正しいのではないかということです。 今はまだ、「運動が時間に比例しない」 事例は見つかっていませんけれど、そういう実験的事実が見つかるかも知れません。あるいは将来、「時間」という概念を使わずに組立物理量を表せるときがくるかも知れません。 そのときには、「日常生理的な時間」と「理論的な説明(天動説にあたる理論)」を頭の中に並記する時が来るようにも思います。

詰まるところ、時間を高密度に消化(細分化)し、高度に複雑化することが進歩ではないようです。本当の意味での進歩とは、私たちが自明のことと深層に飲み込んでいたことが実は、より簡単な構成により出来ていたのだと気付くことのように思います。

上記のことについて、両替屋(金融資本家)は、随分前から気付いているはずです。 自然科学者が「運動を時間に置き換え」、両替屋は「時間をお金:通貨に置き換え」たのですから、我々から「時間が奪われ」あげく「お金が奪われ」るのは、彼らの狙い通りなのです。 ですから

.

動画1 エンデの遺言

.

動画2 続エンデの遺言

に紹介されている様に、「減価する地域通貨」や「負債から生じる利子」を取らないことは本質に近いことながら、運動(仕事)からお金:通貨を切り離すには、「時間」の本質に気付くことが大事なのだといえそうです。

もう一つ大事なことがあります。 どうも人は、「抽象化」こそ崇高な学問の方策の様に思われていますけれど、当方には最善ではないように思えます。 うまく書けるかどうか、次に試みます。

(え) 「時間」は、3次元物理空間を等しく分ける行為から来ています。ですから時間は、12の倍数で表されます。 一方、数学の基礎は手指の数である10進法により作られています。 コンピュータが使われて久しいため2進も8進も16進も10進法と同様、「使い勝手」が良ければ、何を使ってもよくて、要は「精度の問題」だと考えられています。

しかし、(う)に示した岡潔は、自然科学の根幹の位置を占める「時間」が問題だと述べました。 岡潔は述べていませんけれど、「運動は時間から求め、時間は運動から求めている」ことは、疑いのないことです。 人はこれまで(運動/時間)の比を決定したことはありません。 実際はこの比を決定することは不可能なのですが、問題は、「宇宙は事実上の無限大である」ことです。 極微の世界あるいは極大の現実世界において、「(運動/時間)比の精度を無限に求められる」ということです。

数学上の概念としての「∞」ではなくて、3次元物理空間での「精度を無限の桁数求められる」ということです。物理学において発散(無限大)が大きな困難であることは知られたことです。

時間:12の倍数 、 角度:12の倍数 、 数学(算数)&物理:10進法 、 お金(通貨):10進法

問題の本質は、恐らく(進数)の不整合にあると考えられます。 この勢力関係は、両替屋にとって最も触れられたくない話題だと気付きます。 つまり、物理学がどこまでも「割り切れない」ジレンマを抱え続けることを両替屋は、望んでいるということです。 物事の本質は簡単だろうということです。

ついでに言えば、「時間とお金:通貨」は実体のない数学的な概念に過ぎません。けれどこの二つは、我々の実生活を振り回しています。(これが最大の問題だと誰もが知っていることです。) 抽象化を受け入れる方が「頭がよい」と思われるのですから、実生活くらい犠牲にできるでしょ。デリバティブで大損こいても。

この10進数 対 12進数 の対決は、12進数の勝利だと予想します。 3次元物理空間を等しく分けるには12の倍数である方がよいのですから。 彼らもさすがに時間を10の倍数にできないでしょう。

以上をテーマにした過去記事が複数ありますので、興味をお持ちの方は、検索の上ご一読いただけるとありがたいです。 なお、過去記事について、少しずつ記述が変化している場合がありますが、基本的に新しい記事の内容を優先します。 関連する検索キーワード「時間、ミヒャエル・エンデ、モモ、通貨、両替屋、金融資本家、岡潔、闘牛士、エリートキツネ、素数、ゼータ関数」

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。