前回の記事の追記についてです。過去記事の再掲を含みます。

2013年7月に行った実験をまとめた

.

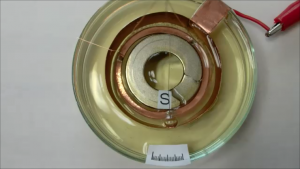

動画1 単極誘導モーター実験4-2

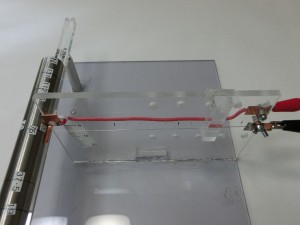

の装置は

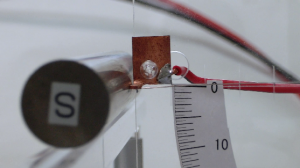

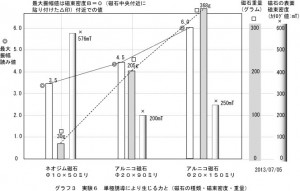

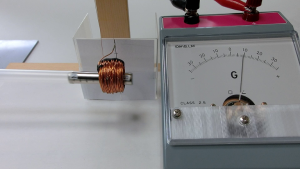

で示す銅線と銅板の小片で作った接点を持つ装置で、アルニコ磁石がアクリル台の上を磁極の方向へスライドするものです。 電位がかかった銅片との接触により細い銅線は、接点に生じる力に比例して弾かれます。弾かれる大きさは

に示す、目盛りで数値化します。 実験は

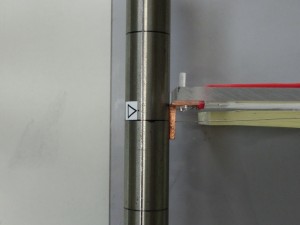

S極とN極の両磁極の位置(ア)(ウ)及び

磁石中央部(イ)の3カ所を含む9カ所で測定しました。 その結果得られたのが

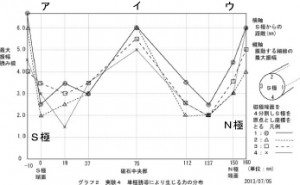

です。(ア)(イ)(ウ)の3カ所の位置付近でピークを持ちます。動画1での3カ所において、銅線の弾かれる様子には次の特徴があります。

- 磁極付近(ア)と(ウ)において、弾かれるときに銅線が”たわむ”。

- 磁石中央部(イ)において、銅線が弾かれるときに、直線的に弾かれる様子がある。(たわみが少ない)

- (イ)において、弾かれる際、接点に火花放電が生じないときに限って、大きく弾かれる。

- 逆に(ア)及び(ウ)において、銅線が弾かれる大きさは火花放電の有無に関係ない。

電磁誘導の応用であるLC回路において、力は経路であるコイルに生じますから、(ア)と(ウ)のとき接点に銅線が触れて電流が流れた瞬間、銅線全体に力が生じて弾かれます。そのため、銅線がたわむと考えられます。このとき、銅線に生じる力の反作用は(磁場を介して)アルニコ磁石が受けています。

単極誘導モーターとして機能する(イ)では、銅線が接点に触れて電流が流れた瞬間、接点のみに力が生じ、銅線のたわみが少ないのではないでしょうか。このとき、銅線の接点に生じる力の反作用は、接点を構成する銅片が受けています。

3.について、エーテルエンジンの装置で報告されている現象に似ています。

「コイルから機械的エネルギーを引きだした時の方が、機械出力がゼロの場合よりもコンデンサーの逆充電電圧が上昇するのである。 一部省略 さら に奇妙なことに、この逆転現象が起こる時に限って、スイッチSの接点で生じる火花放電の音が異様に低い音となる。」 (共振回路とフリーエネルギー 井出治:未知のエネルギーフィールドp109:世論時報社刊より引用)

逆に(ア)と(ウ)の位置においては、銅線が弾かれる大きさは、放電の有無に関係ないように見受けられます。

単極誘導の現象にかかる特徴は、他にもありますけれど、管理人の結論として、電磁誘導と単極誘導は、異なる現象だと思います。磁場により一括で説明するにはムリがありすぎます。 上記の特徴は、観察者により印象が異なるでしょうから、説得力に欠ける面はあります。

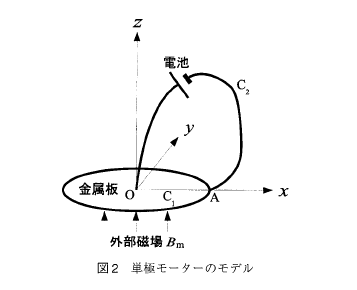

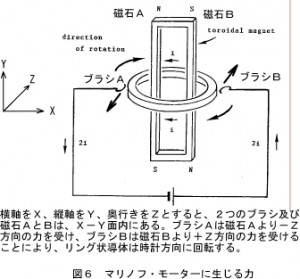

先日、ご紹介した中川雅仁氏(北海道教育大学 教育学部釧路校)の論文、「単極モーターの動作原理」pdf 物理教育 第55巻第2号(2007年)のp141~p144に掲載 において

単極モーターの反作用は磁石に働くとい う誤解を解き,その上に立っ た解釈 を与えた。すなわち,磁石(と流れる電流)の磁場によ り単極モーターの金属板部分に回転軸まわりの力のモーメ ントが働き,それによって回転するが,磁石には,金属板や導線に流れる電流からの力のモーメ ントは働かない 。導線部分には金属板部分に働く回転軸まわりの力のモーメ ントと,大きさは同じで向きが反対の回転軸まわりの力のモーメ ントが働く。

とされています。 理論展開や計算はさておき、単極誘導モーターの現象が接点に生じ、磁石は力学的に無関係にあるということを論文で認めていることで、管理人が2年ほどかけて確認したことに自信を持つことができました。 管理人が実験で確認したことを、中川氏は2007年の時点でご理解だったとしても、より以上の知見を実験で得たことに満足しています。

さて、多くの教科書や参考書は、単極誘導あるいは単極誘導モーターについて、苦労を重ねつつ磁場(磁界あるいは磁束密度)により説明されてきました。 そこではどうしても、磁場は空間に固定されているのか、それとも磁石にくっついて一緒に運動しているのかが問題になります。 しかし、実験を行った管理人としては、単極誘導は、磁場は関係ないという結論になりました。 それよりずっと前から、電磁気現象は、一つの実体から起きて、より高い対称性を有するものと感じていました。 何年か前、これを記述しようと試みたことがありますが、うまくいかず昨年6月に「弧の力場仮説の提唱」という論文にまとめました。しかし、これも十分でないことは明白です。(注:単極誘導の原因は”力場”ですらありません。この仮説は別のものに置き換えることを考えています。)

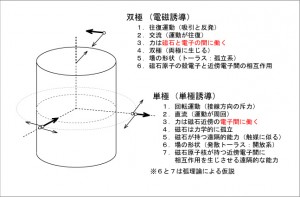

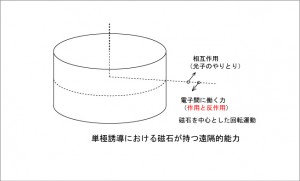

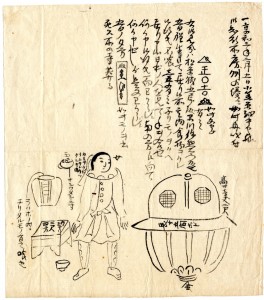

そこで、これまでの知見を簡単に

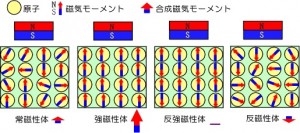

にまとめました。解説を加えて書き出しますと、

磁石は双極と単極の性質を持ち。双極は、

- 双極は、電磁誘導である。(電磁誘導の説明は省略)

- 力の働き方は、吸引と反発であって往復の運動になる。

- 往復運動であるから、交流になる。

- 働く力は、磁石の原子にあるペアを作らない殻電子と近傍電子との相互作用である。

- 電磁誘導は両極間に生じる。

- 場は力場であって、トーラスである。力線は閉じており、孤立系を作る。

単極は、単極誘導であり

- 回転運動であり、接線方向への斥力の一種である。

- 力の働き方は、斥力であり運動が回転であるから、回転方向にかかわらず直流になる。

- 働く力は、磁石近傍の電子間に働く相互作用である。

- 従って、磁石は力学的に3.の相互作用と無関係にある。

- 磁石は3.の相互作用を起こす遠隔的能力であり、触媒の現象に似ている。

- 力場ではなく、形状は発散トーラスである。場の形状は無限遠に消失する開放系である。当然ポテンシャルではない。

単極の説明5.と6.は弧理論による仮説です。

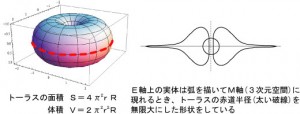

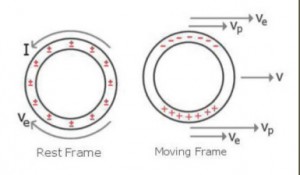

双極の説明6.のトーラスは図2の左で、単極の説明6.の発散トーラスは図2の右です。

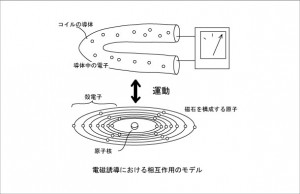

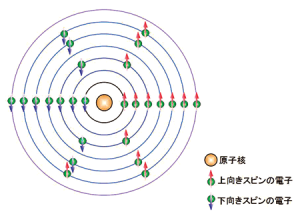

電磁誘導の4.は

の様に磁石を構成する原子にある殻電子の内、磁性の元であるペアを作らない電子と導体内にある移動することができる電子との相互作用になります。磁場が介在します。

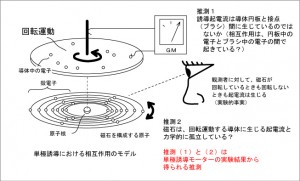

それに対して、弧理論による単極誘導のモデルは

の様に、磁石を構成する原子核が持つ「遠隔的能力」であって、近傍の移動することができる電子間に相互作用を誘起する能力です。この能力の分布は、図2の右側、レンズ状の発散トーラスです。大事なのは、この弧の場(Ark field)が、空間に固定されているのかどうかを気にする必要はないということです。

この発散トーラスは、赤道の半径を無限大にした形状をしており、開放系です。今はまだ詳しいことはわかりませんけれど、「超効率インバーター”デゴイチ”」に基づく第3起電力仮説を弧理論により説明した第3起電力のエネルギー源についての考察により見いだしたものです。 この場は、ポテンシャルではありません。原子核が近傍の電子間に相互作用を誘起する能力の分布です。この発散トーラスがなぜ「超効率」を生じるのか、装置に反作用を生じさせないのか、今はまだ謎です。 インバーターはLC回路を用いたトランスであって「電磁誘導」の応用ですけれど、弧理論による仮説によれば、超効率インバーター”デゴイチ” も単極誘導も同一の原理に基づく異なる現象であると理解します。 LC回路にてフリーエネルギーを実現するには急峻なパルス(躍度:加速度の時間変化)をトランスに印加するという特殊な技術が必要になりますけれど、単極誘導はパルスは必要ないと踏んでいます。時間にかかる次数が一つ低いからです。

二重反転、三重反転、反作用をどの部分が受けているかなど、疑問は幾つもあります。 どうも触媒に近い、かなり遠隔的な能力(反応?)は、いろんな場面で知らずの内に大きな影響を及ぼしているように思えてきました。 平たく言えばこの遠隔的能力は、エーテルです。 このエーテルが装置に火花の放電の有無にどう関係しているのか興味深いです。

こうやって、これまでを俯瞰すると図1に、より高い対称性があると感じていただけますでしょうか。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。