水銀を用いた二重反転型の単極誘導モーターにおいて、仕切り板が水銀の回転による反作用を受けるかどうかを確かめる実験を行い、動画サイトに掲載しました。

.

動画1 単極誘導モーター(二重反転機構における仕切り板が受ける反作用について)2015/05/28

ちょっと分かりにくい実験で申し訳ないのですけれど、大凡のことはわかると思います。 だいたい予想していたとおりでした。

これまでの実験において、水銀を用いた単極誘導モーターに生じる力の反作用は、外側の(+)電極が受けていることがわかっていました。例えば

.

動画2 電極が受ける反作用と電極半径について(2015年2月16日)

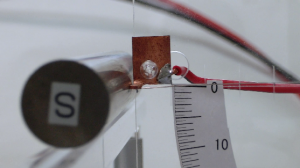

の様に吊した外(+)電極が水銀の回転による反作用を受けて瞬間的に回転しました。 ですから、動画1において、例えネオジム磁石に仕切り板が少々接触していても、およそ100gほどもある水銀Aの回転にかかる反作用を5g弱の仕切り板が受けているならば、瞬間的に反時計方向に回転するはずです。 このとき外側の水銀Bの反作用は動画2からわかるように外(+)電極が受けているので、仕切り板は水銀Bの影響を受けていないと思われます。

考えられることは、仕切り板は水銀Aに生じる力による回転の反作用をほとんど受けていない。もしくはゼロであるということです。 では、反作用はどこが受けているかというと

(ア)水銀Aの反作用は、水銀Bが受けている。

(イ)水銀Aの反作用は、外側の(+)電極が受けている。

のどちらかだと思われます。常識的に(イ)はあり得ませんので、水銀Aに生じる力の反作用は水銀Bが受けていると考えられます。 ここで、気づいたのが、「電位がかかっていない仕切り板は、磁石同様、力学的に孤立している」ということです。

磁石と仕切り板が接触しない完璧な実験ができれば、仕切り板は通電しても観測者に対して完全に静止しているだろう、ということになります。

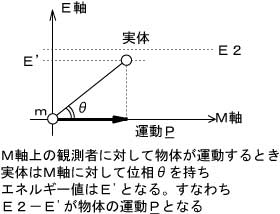

上記の動画1の観察と考察を考慮すると、いままでよくわからなかった次のことが理解できます。

.

動画3 単極誘導モーターの力学的特性について

において、磁石の外側で水銀はそれなりに回転するにもかかわらず

.

動画4 単極誘導の実験(水銀による同軸反転機構と誘導起電流)2015/03/02

の三重反転での場合においては、外側の水銀Cの回転がほとんど確認できないほど弱いのはなぜか、理由がわかりませんでした。

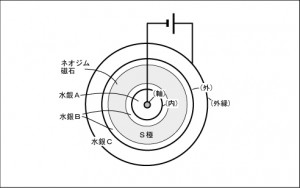

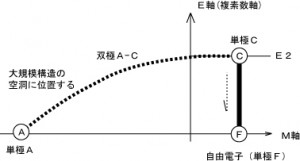

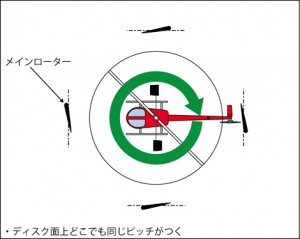

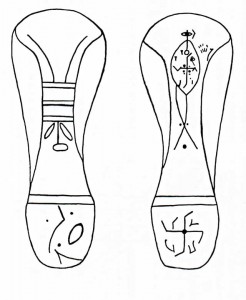

動画4の装置を図示すると

の様になります。 三重反転機構では、(1)水銀Aは強く反時計方向に回転、(2)水銀Bは強く時計方向に回転、(3)水銀Cは弱く反時計方向に回転、でした。

各実験の結果をまとめると、水銀Aの反作用は水銀Bが受けて、水銀Bの反作用は水銀Cが受けているわけです。 すると水銀Cは、水銀Aから水銀Bの反作用を差し引いた(相殺)した分を受けていることになります。その結果水銀Cの回転が弱かったのだと理解できます。

ここで、動画3において、

水銀の回転は反時計方向でした。 回転軸はアクリルの棒ですから力学的に無関係です。(-)電極は内側の電極になります。 このときの水銀の回転がそれなりに強かったのは、外側の(+)電極が水銀の回転の反作用を受けると同時に、内側の(-)電極も水銀の反作用を受けていたのかも知れません。(電位がかかっているのですから、考えられることです。)

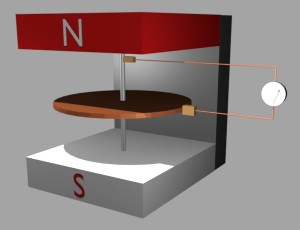

内(-)電極が反作用を受けているかどうかを確かめる為には、写真1で内側にも水銀を満たして、内側の(-)電極を上から吊せば確認できます。動画2と同じ仕組みを写真1で作ればできそうです。

ようやく三重反転の力学的な機構が理解できてきました。それでも、なぜ反転する現象が起きるのかわかっていません。 「磁石が持つ磁力線の向きのとおりだ」と言われれば、そのとおりなんですけれど。 それならば、仕切りのない一重の装置でも磁石より「外側は半時方向」に回ってしかるべきだという思いがあります。 透明の容器で、下から観察する方法もありますが、水銀内部の動きはまったくわかりません。表面のゴミの動きや、波打つ感じで流れの方向を判断するしか方法がありません。どなたか良い知恵を。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。