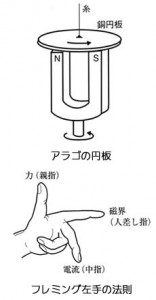

このところ、実験用のオモリとして鉛を溶かし、加工などしていますし、理論的に不明な点も考察中です。

これまで、西洋文明の根幹である自然科学の問題点として、「時間[T]」が問題だと何回か書いてきました。管理人の考察によれば時間に関係しない「発散・無限大」と、時間が関係する発散・無限大が存在するようです。 まずは時間が関係しない「発散・無限大」から。

(あ) 2014年7月11日の記事、量子電磁力学の無限大は致命的ではないにおいて、伝えたかったことがどうしてもうまく伝えられなかった思いがありましたので、いろいろ調べて書きます。

前提となる部分です。

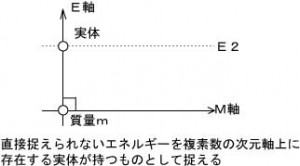

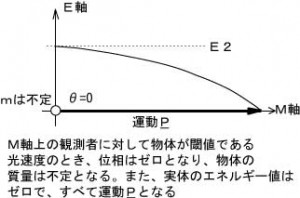

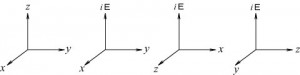

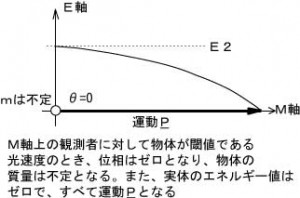

図1

図1

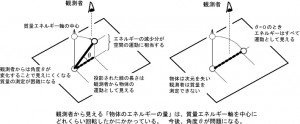

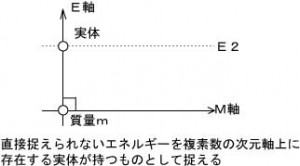

弧理論(Ark Theory)によれば、3次元物理空間(M軸)に直交するエネルギー軸(E軸)上に物体の実体が存在します。E軸上の実体がM軸に「積分と回転を伴って投影」されることによって「質量と位置」が決まります。 観測者から見て物体が静止しているときE軸上の実体は物体に「直交」しています。 注:ここで用いるエネルギー軸は 次元解析でいうところのML^2/T^2を持つエネルギーではありません。時間[T]を含んだ物理量は使えません。

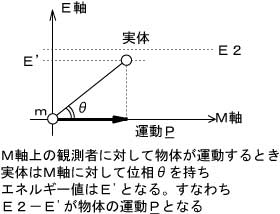

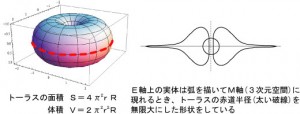

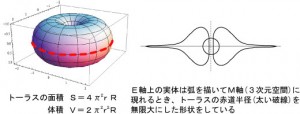

図2

図2

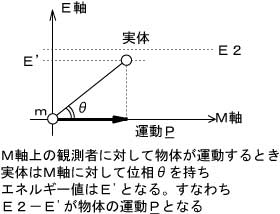

観測者から見て物体が運動P しているとき、実体と物体との投影の角度をθとします。このとき実体は”弧(Ark)”を描きます。(注:図2では弧を省略しています。)

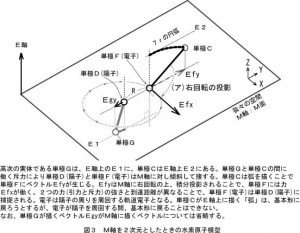

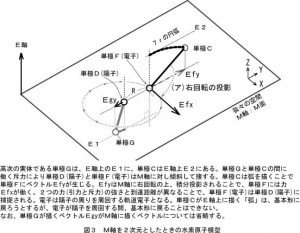

図3

図3

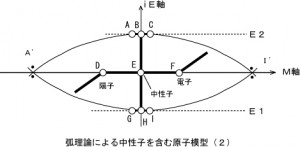

投影の角度θがゼロのとき”弧”はM軸上の現れます。このときM軸上に

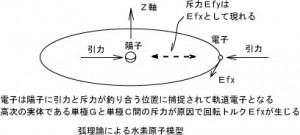

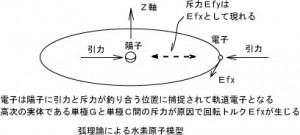

図4

図4

右の様なレンズ状の力場が現れます。 この力場が「距離の7乗に逆比例する力」を生じます。この力場は「斥力の一種」です。

ここで図3において、投影角θ=0 のとき実体の描く”弧”がM軸と接するときの物体が持つ運動P は光の速さです。光の速さは一つの閾値(しきい値)であって、静止状態の物体を外部から加速して光の速さにさせることは不可能です。

一方で、図4右のレンズ状をした力場は、図3の状態から図2を経て図1の「静止した状態に戻ろう」とします。 M軸に接した”弧”は無限遠に消失することで図2の状態を経て図1の静止へと至ります。「距離の7乗に逆比例する力」は、例えば電子に強い力を及ぼします。

言い換えると、閾値である光の速さを超える領域では、無限遠に消失する力場が例えば電子に力を及ぼします。そうすることで図1の安定した静止の状態に至るわけです。 この間の事情を説明するためサイトに「自然科学から弧理論へ」という長い説明を書きました。 そして、「超効率インバーターデゴイチ」のトランス内に起きる「正の起電力」の根源がレンズ状の力場だと考えられます。(第3起電力のエネルギー源について考察を参照ください)

実は、この長い説明をごく簡単にG・アダムスキーが説明しています。こちらのサイトのUFO contakutee誌(のどこか)にG・アダムスキーの説明にあるはずなのですけれど、なかなか見つかりません。 管理人が記憶しているのが確かスカウトシップの動作に関する質疑で、アダムスキーは宇宙船の動作は「静電気のようにすべての物質に帯びるが、静電気ではない電気」であるし、かつ「運動している電気であるが静止している」と述べて、その性質を次のように説明しました。

「(その静電気は)静止し、安定しようとするが故に運動している」

言葉は正確ではないでしょうけれど、図3の”弧”について、M軸と接する交点が無限遠に消失することによって「安定・静止」に至ることを説明しているのです。この静電気(注:静電気のようで静電気でない電気)は、レンズ状をした極めて到達距離の短いが、しかし非常に強い力場によって、動かされると考えられます。 図4右のレンズ状の力場が「閉じていない」ことは重要な点だと考えています。

ここからは(あ)の余談です。 そして原子核の周囲を電子が周回する構造もこの力場に依っています。

図5

図5

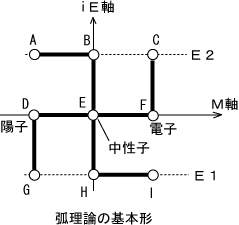

において、原子核(単極D)の実体である単極Gと単極Cの間に生じる斥力によって、単極Cが”弧”を描き、弧が「回転と積分を伴う投影」によって、M軸上に力(Efx)として現れます。この様子が

図6

図6

です。 ここで、図5のように原子はX-Y平面に存在するとして、電子は斥力の一種であるEfxを受けて位置を変えたとします。すると電子は回転トルクを失うのではないかとの疑問が生じます。

ここでE軸の定義は

図7

図7

のようでした。 3次元物理空間(M軸)において、如何なる位置にある物体もE軸は常に直交しています。 図5や図6の場合でいえば、X-Y平面内で電子がX軸及びY軸いずれの方向に運動していても、E軸はZ軸方向にあることになります。つまり原子核との位置関係において、必ず回転トルクEfxを生じることになります。こうして電子は「原子核と電気力による引力」と「距離の7乗に逆比例する力」による「斥力:回転する力」が平衡する位置を軌道として周回すると考えられます。 (注:古典的原子模型において、電子は原子核を周回する速度が光の速さを超えるから「あり得ない」とされますが、弧理論の考え方からすると逆で、光の速さを超えていなければ、この模型は成り立ちません。ですから、「静止しようとするが故にもの凄い速さで周回している」ことになります。)

次に、おそらくは時間に関係する「発散・無限大」について。

(い) 2014年5月9日「質量・運動・エネルギー・時間」の記事で、物理学者たちは過去において「エネルギーの問題を時間に置き換えた」と結論づけました。 この点について。

場の量子論は発散の困難が大きな問題でした。この点について、杉岡氏は「場の量子論の発散の困難の解消へ」で相対性理論との関係を以て説明しています。 場の量子論での発散の困難について、管理人は次のように考えます。

管理人は物理学をわずかしか知らないのですけれど、「位置は時間の関数」という感覚を持っていました。同じ様なことを考える人もいるようで、教えて!gooというサイトの物理学のコーナーで、「位置は時間の関数?」として

位置をx(t)と書いてあるのを見て、「位置は時間の関数なのか?」という疑問が急に頭に浮かびました。

という質問に回答者は次のように述べています。

空間的な距離(メートルなど)を位置と言います。

位置の方向を示すのに「軸」という原則を用います。

その距離を時間に置き換えただけです。

X軸、Y軸、時間軸

時間的な距離(秒など)も位置と言います。

3メートル先→3メートルという位置

3秒後→3秒という位置

単純に時間的距離を明示しているに過ぎません。

位置xの隔たりも、時間tの隔たりも”同じだ”と述べています。 時刻tの位置をxとし、時間Δtだけ経過した時の位置x+Δxが求められることを「自明」のこととして受け入れています。時間と運動が比例して起きることを前提としています。ところが数学者岡潔は「自然科学は間違っている」として、「時間」が問題だと述べています。

時間というものを表わそうと思うと、人は何時も運動を使います。で、直接わかるものではない。運動は時間に比例して起こると決めてかかって、そういう時間というものがあると決めてかかって、そして、時間というものはわかると思っています。

詰まるところ、運動は時間から求め、時間は運動から求めています。管理人の知る限り例外はありません。つまり、本質的に自然科学者は時間を決定していないのです。「運動∝時間」だと信じ切っており、誰も疑うことをしませんでした、岡潔以外は、ということです。 おそらく、未だかつて決めていない2つの物理量を「掛け」ようが「割ろう」が、どこかで、無限大・発散が出てくるだろうと推測されます。 問題の本質は、極めて簡単なのだと感じます。 何度も引用している

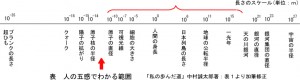

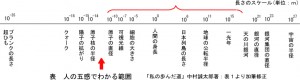

表1の

表1の

極大の世界も極微のいずれも、「運動が時間に比例して起きる」と考えていると非常な困難に遭うと考えられます。1割るゼロを何とかしなければならない場面に出くわすということです。永遠に。

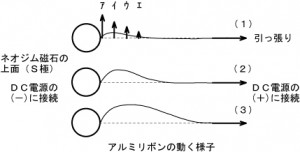

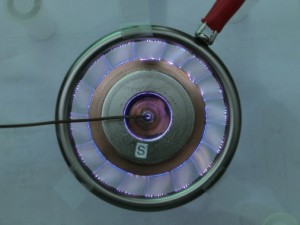

追記 図6において、電子がなぜ原子核の周囲を周回するに「足場が無くても」力が生じるか?について、弧理論の観点から一応の解答は「あります」が、うまく書けていません。現在、管理人が行っている単極誘導モーターの実験と関係がありそうなのですが、いずれ書けると思います。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。