ここのところ、理論的な考察を続けていますが、思考を適切な言葉で表現する能力に欠けていることに落ち込むことが多いです。管理人の考えていることを伝えられる自信がありません。兎に角、何度も書いていくことにします。

電磁量子力学のwikipediaにおいて、歴史的な経過の一部を引用します。

1927年、ポール・ディラックは粒子の生成消滅演算子という概念を導入することで電磁場の量子化に初めて成功し[1]、これが量子電磁力学の創始となった。ただし、生成消滅演算子は別の人間が創りだしたものである。その後、ヴォルフガング・パウリ、ユージン・ウィグナー、 パスクアル・ヨルダン、ヴェルナー・ハイゼンベルクらの尽力により量子電磁力学の定式化が始まり、1932年のエンリコ・フェルミの論文[2]によりエレガントな定式化がほぼ完成した。しかし、量子電磁力学の根幹には重大な問題が残っていた。

- 光子や荷電粒子を計算すると無限大に発散する。この問題は1930年代初頭にロバート・オッペンハイマー[3]や他の多くの物理学者によって初めて認識された。フェリックス・ブロッホとArnold Nordsieckの研究[4](1937年)やヴィクター・ワイスコップの研究[5](1939年)では、この計算が摂動展開の1次においては成功するが、高次の級数において無限大が現れることが指摘された。計算結果に無限大が現れることは物理法則として致命的である。

- 時間の順序関係が成り立たないという因果律の破れが湯川やディラックにより指摘された。これも深刻な話である。

- 量子電磁力学は場の理論で記述され相対論を満たすが、相対論的な変換を行うと形式が保持されず、美しくなく見通しが悪い。これを相対論的な共変性がないという。

- 計算形式(ハイゼンベルグ、シュレディンガー)は相互作用を含み、計算が複雑になる。無限大の発生を解決する上で障害となった。

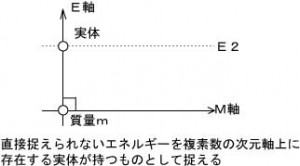

弧理論での電子の挙動は

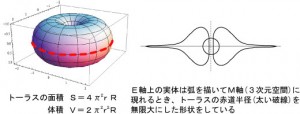

のように、複素数次元軸であるエネルギー軸に存在する実体が、我々が存在する3次元物理空間(M軸)に「積分と回転を伴う投影」によって、座標を含む質量・運動P・電場・磁場・ベクトルポテンシャル・スカラーポテンシャルが現れると考えます。 スカラーポテンシャルはまだ物理現象だと証明されたわけではないと思いますが、弧理論の考え方によれば宇宙の非常に広範囲に存在すると考えられます。スカラーポテンシャルについては、別途書く見込みです。

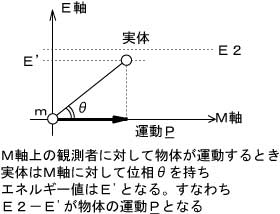

ある観測者から見て、電子が運動Pを持つとき、図1のように静止時に持つエネルギー値E2はE’に変化します。E2-E’が運動Pになった訳で、実体が投影されて電子として現れるときの角度θは静止時のθ=90度より小さくなります。 このとき、実体が投影される電子の質量mはθが浅くなるほど観測にかかりにくくなります。 電子がいわゆる閾値である光速に達するとき投影の角度θはゼロになり

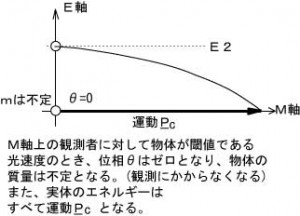

投影の角度θがゼロのときの運動Pcを閾値である光速度とすると、質量は我々のM軸から見えなくなる。観測にかからなくなります。電子が持っていたエネルギー値E2は運動Pcになります。

ここで、図1の静止時から図2を経て図3へ至ることは不可能です。外部からエネルギーを入れて電子を加速しても図3に到達することは不可能です。

投影の角度θは徐々に小さくなっていきθ=0で運動Pcを持ちます。 図3の実体が描く”円弧”がM軸に接する交点は

θ>0 からθ=0 の間に無限大(無限遠)を経由することをご理解下さい。

90°>θ>0 から θ=0 へ至る間に弧がM軸との間に描く交点は無限遠から近傍へ近づきます。

図2と図3のように幾何学図形に示すと理解できることが、計算で求めようとすると発散することを示したいのです。弧理論(解説)のホームページや当ブログに何度か書いていますけれど、十分説明を尽くしていないと感じています。

電子を外部からエネルギーを加えて閾値である光速度(運動Pc)まで加速することは不可能ですが、超効率インバーター「デゴイチ」での第3起電力仮説について、弧理論から見たエネルギー源の考察では、コイルに印加したパルスによって、正の方向の磁場が生じるという結果になりました。

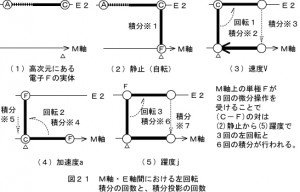

のように印加したパルスによって、3回の回転と「6回積分」を伴う投影の結果、図1の静止状態から反時計方向に90°×3回の回転を経ることによって、図3の状態になることがわかりました。 つまり、反時計方向に90°、3回回転させることは、時計方向へ1回90°回転させることに等しいです。 (注:右リンク先の第3起電力のエネルギー源についてを参照下さい)

加速器のように電子を次第に加速しても図3の状態を得ることは出来ませんけれど、パルスを印加することによって、図3の状態が実現できるということです。 量子電磁力学による計算によって、計算結果が無限大になることが物理法則として致命的だと考えたことは、やむを得なかったことですけれど、弧理論によれば光速度(運動Pc)は、単なる閾値であるということです。

第3起電力のエネルギー源について(考察)の結果、

レンズ状の力場が生じるらしいことがわかりました。この力場は到達距離は原子の大きさくらいの距離ながら、どうも原子間を伝搬するらしいことがわかってきました。 現象として巨視的なレベルになり得ることで、単極誘導モーターの現象に合致するようです。 で、この力場を「第3の力場」あるいは「弧の力場Ark field」と名付けて仮説として掲載しました。

磁束は閉じており「渦あり」は「発散収束なし」ですけれど、図5右の力場は、トーラスの赤道半径を無限大にした形状をしています。 「渦あり」でありながら「発散あり」なのです。 レンズ状の力場の半径が無限大であることは重要な意味をもっています。 孤立系の力学と対比できる開放系の力学へのヒントになり得ると考えます。

量子電磁力学が計算の上で困難を抱えていて、物理法則として致命的だということではなくて、開放系力学への接点であったと理解します。

開放系の力学を考察することは、原子の構造からいきなり宇宙の構造を考えることにつながります。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。