縄文哲学における心の構造 タマ+シヰ は、ココロバ ミヤビ タマノヲ シヰなどで構成されています。 ミヤビは、アワレエダとナサケエダによりできています。 今回、2つの要素がどのようなものかを考察します。 ナサケエダは、岡潔の「情」に近いものと思われますが、アワレエダは難しいです。十分ではありませんけれど、やってみます。

数学者岡潔は、{人は、「情、知、意」の順で働く}と述べています。 人は、

写真1

写真1

ミカンを見て、即「ミカン」を認識する訳ではありません。目はカメラです。物を見ると人の心に最初に働くのが「情」であると岡潔は述べています。この「情」の働きについて、岡潔講演録(1)【4】情のメカニズムより引用します。

知の働きは「わかる」ということですが、そのわかるという面に対して、今の日本人は大抵「理解」するという。ところが、わかるということの一番初歩的なことは、松が松とわかり、竹が竹とわかることでしょう。松が松とわかり、竹が竹とわかるのは一体、理解ですか。全然、理解じゃないでしょう。

理解というのは、その「理」がわかる。ところが、松が松とわかり、竹が竹とわかるのは理がわかるんではないでしょう。何がわかるのかというと、その「趣」がわかるんでしょう。

松は松の趣をしているから松、竹は竹の趣をしているから竹とわかるんでしょう。趣というのは情の世界のものです。だから、わかるのは最初情的にわかる。情的にわかるから言葉というものが有り得た、形式というものが有り得た。

それから先が知ですが、その基になる情でわかるということがなかったら、一切が存在しない。人は情の中に住んでいる。あなた方は今ひとつの情の状態の中にいる。その状態は言葉ではいえない。いえないけれども、こんな風な情の状態だということは銘々わかっている。

言葉ではいえない。教えられたものでもない。しかし、わかっている。これがわかるということです。だから知の根底は情にある。知というものも、その根底まで遡ると情の働きです。

(青字・強調・下線は管理人による。)

「知」が働く前に、「情」が働くと述べています。「知」は難しいですが少し触れます。 物を目で見て最初にわかるのは、「趣おもむき」だといいます。松は松、ミカンはミカンとしての「趣」がわかるのだといいます。そこには、まだ「言葉」はなく、情的にわかる。だから形式というものの言葉があり得るということです。ここに言葉を伴って「概念」が生じ得るのだということです。そこに「情」の働きがあります。目というカメラに物の映像が映るだけでは、「物の理」がわかるわけではありません。

そうして「知」が働きます。この「知」について、はっきりしませんけれど、「知識・情報」というものではないようです。それは既にして「言葉:概念」で表せるものだからです。

「知」には2つあって、意識を通す「知」と通さない「知」があるようです。前者が我々がよく知る「知識・情報」であって、後者が意識にのぼらない「知」であるようです。 物を見て「情」が働いた後に来る「知」は、まだ意識を通さない「知」であるようです。 「言葉ではいえない。教えられたものでもない。しかし、わかっている。・・・・だから知の根底は情になる。知というものも、その根底まで遡ると情の働きです。」ということです。 余談ながら、恐らくこれらの働きを担うのが「想念」だろうと感じます。

ここに岡潔のいう「情」の働きは、縄文哲学でいうところのミヤビの内の「ナサケエダ」ではなかろうかと感じます。目で見た物に湧く「情」により「深い段階で覚醒する」のです。この部分がテレビの映像やカメラの働きと異なるのです。

・

ミヤビのアワレエダは難しいです。想起するのは「もののあはれ(物の哀れ)」です。学研全訳古語辞典によれば「しみじみとした趣。しみじみとした深い感情」とあります。 これでは、意味が通じません。何故なら「感情」とは、シヰ(生命維持の欲求)に近いからです。 「情」について、岡潔の講演録から読み取れるのは、「能動的ではない」ということです。「知」もしかりです。 もっと静的な「趣」であり「情」、「知」です。

「もののあはれ(物の哀れ)」について、詳しい説明が本居宣長研究ノート「大和心とは」のサイトにありました。 本論:第九回「もののあはれ」の巻より引用します。

また宣長は、「紫文要領」の別のところで、「もののあはれ」について、以下のようにも述べています。

- 世の中にあらゆる事に、みなそれぞれに物の哀れはあるもの也。

- 物の哀(あはれ)という事は、万事にわたりて、何事にも其事(そのこと)其事につきて有物(あるもの)也。

これによれば、「もののあはれ」は、私たちが想像するような、人間の感情の一種ではなく、「物」が「物」、「事」が「事」としてあることの裡に相即して、この世のありとあらゆる物や事に、その固有な存在様式として、あらかじめ遍在しているものなのです。つまり、「もののあはれ」は、人間の情感に先行して存在しているのです。

そして上記本文に、「ありのままに知るのは、物の心、事の心であり、それらを明らかに知って、その事の性質情状(あるかたち)に動かされるままに感じられるものが、物のあはれである。」とあるように、「物の心、事の心」をありのままに知るのは我が「心」であり、それは心が能動的に知るのではありません。あくまで物・事の有り様に即して、その物・事を通して具現されている物・事の心を、我が心に受動的に知るのです。このとき心は、何か実質の詰まった実体ではなく、「空の器(うつわ)」として、物・事のありのままの受容体として機能することになります。

ところで、この刹那、心の中に瞬時に形成されるのが、宣長のいう「情」であり、それは、「あはれ」という「嘆息の辞」として結実するのです。この「嘆息の辞」は言葉になりません。第六回でも述べたように、自らの眼前に、物が物として、事が事として、ただただ存在しているという「奇異(くすしあやし)さ」に対する根源的驚きが、この「あはれ」という「嘆息の辞」に結実しているのです。対象と心は一体となりながら、存在の「奇異(くすしあやし)さ」に、はっきり気づき覚醒しているので、俗に言う茫然自失の状態とは少し違うようです。「もののあはれ」を知るとはこういうことです。

難しく書かれていますが、やはり人の目に映る様は、「刹那、刹那に」「受動的に」形成されるということです。これが「情じょう」であり、その様子を「もののあはれ」というようです。 感情に先行していますし、その様は静的です。

では「アワレエダ」とは何でしょうか?

目に映る「ミカン」の「趣」を「刹那、刹那」に感じ、意識を通さず「知る」、そして最後に意識上に「ミカン」という言葉・概念に至ります。これが知識・情報です。このあたりに「意」が働くようです。「意」は、シヰに通ずるものと思います。 これらすべてを担うのが「想念」です。

ですから、肉体の「脳」は、結果を物質面で表しているに過ぎません。 そして、意識を通さずに「知る」が、過去記事に記した「シラス・ウシハク」のシラスの元、「シル:知る」です。 古来、天皇は、「シル:知る」を行い、自らの意識的な「知る」=知識に替え、そして民に「知識」を伝えて導くのが役目だったと考えます。 世界の平安を願い神に祈りを捧げるのも一つの行いですけれど、本来の意味は平安時代のころまでに忘れ去られていたようです。

で、問題は、目で見て「刹那、刹那に趣を感じる」だけで十分でしょうか?仮に十分だとするとどうなりますか?次の

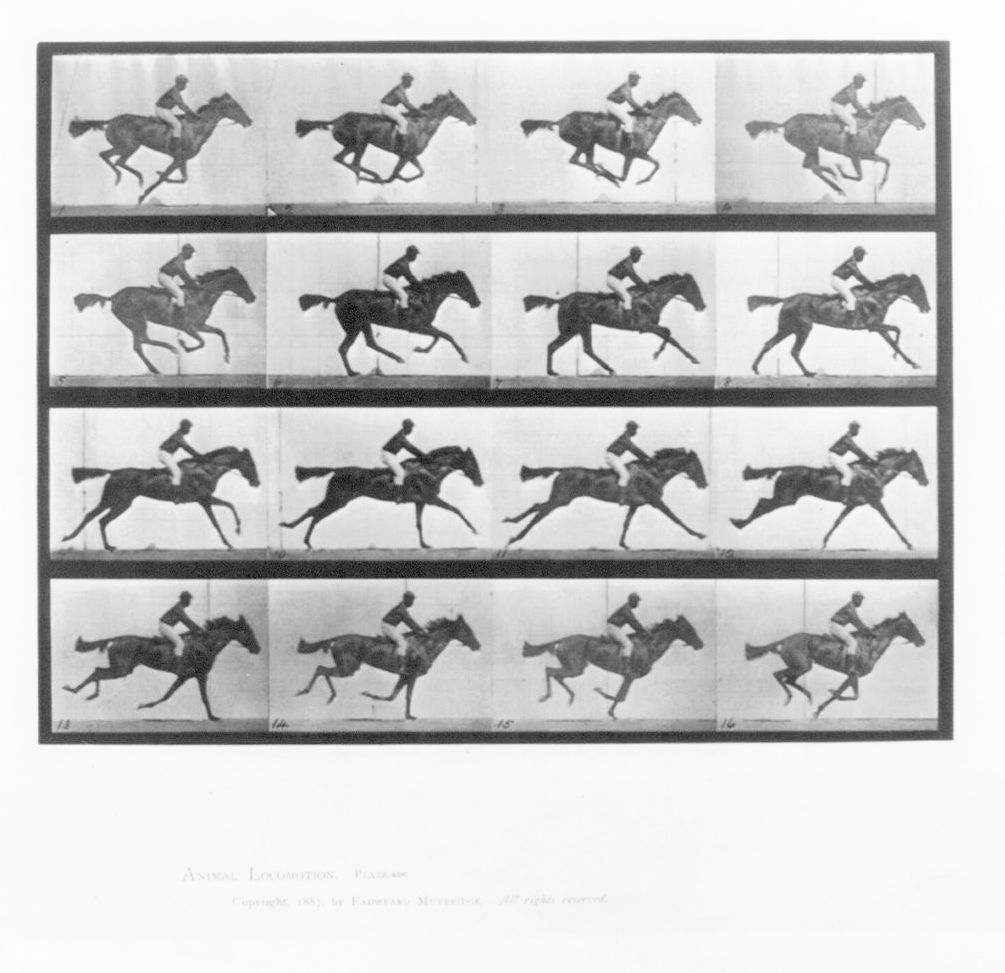

Stop motion photo; race horse locomotion. Scan of 2 d images in the public domain believed to be free to use without restriction in the US.

写真2 Michより出典

をご覧ください。 写真2は、馬の失踪する様子を連続で撮影した物です。 左上から右方向に、下段へと連続した写真です。

今、人が左上の写真を見て、上記のプロセスを経て「馬」であることを意識を通さないで「知る」に至ったとします。「馬」の趣がわかったのです。これが情です。 次に一つ右の写真を見たとします。同様に意識を通さないで「知る」に至ったとします。これらは、「刹那、刹那に趣おもむき」を感じるのであって、同一と認識できるでしょうか? 「もののあはれ」とは、目に映る様子から生じる「嘆息の辞」ではあっても、その「物」や「事」の「変化」を「同一」と認識できないのでしょうか? そのような事実はありません。

ここに管理人は、岡潔がいう「人は時の中に住む」という言葉を想起します。 「時」とは「現在・過去・未来」です。 「もののあはれ」は、「時」の現在と過去を含むのではないかと感じます。 でなければ、人は物の動きを捉えられなくなります。 写真1の左のミカンと次に見た右上のミカンが同一であるという認識ができないままになります。 また、今日のミカンと翌日見たミカンが同一であるという認識もできなくなってしまいます。瞬きをすれば「馬の趣(情)」の連続はありません。 これでは馬が走り去る様を認識できないことになります。

目で見て、耳で聞き、ふれることにより物や事の趣がわかる。これが(情)であり、物や事の移ろい行く様をも趣として感じることができる。これがあわれ(あはれ)だということです。

結論として、ミヤビの「アワレエダ」は、人の「情」にかかる「物」や「事」の連続性を担保するものではないか。それが「もののあはれ」だと思います。人が時の中に住めるのは、アワレエダの機能による訳です。

これまでの考察により、時間は存在しないと述べました。あえて時間を定義するならば、「時間とは過ぎ行く運動の記憶である」としました。人の五感で分かるのは、運動Pだけです。 物の運動が五感で分かるのは、「もののあはれ」、つまり人が持つミヤビのアワレエダによるのだと思います。ナサケエダのみでは、人は運動の連続性を認識できません。

物のあるがままを刹那に趣おもむき「情じょう」として感じ、その位置の変化を「あはれ」と感じると理解すれば、人の仕組みの素晴らしさに驚くのです。

・

G・アダムスキーも、宇宙哲学において2つのマインドを説明していますが、ここまで詳しくはありません。本居宣長って凄いです。 縄文時代の人の方がもっと凄いです。 ヲシテ文献に「アナニスマエハ ヒトナラス」として、土蜘蛛と評された穴居生活からクニトコタチさんによるトコヨクニの建国~タカムスヒ(トヨケ)さん~アマテルさんたちによる縄文の文明まで、すべては、上記プロセスの理解があったからだと確信します。 何でこれほどまで退化してしまったのでしょう。

追記

ヲシテ文献に記された「あわれ」に「深い感情」は含まれません。まして漢字の「哀」をあてて「あわれ」と読ませるのは、まったくの誤りです。ヰクラムワタヲに漢字の「五臓六腑」をあてはめるのも全く意味をなさないことです。

弧理論の考え方では、

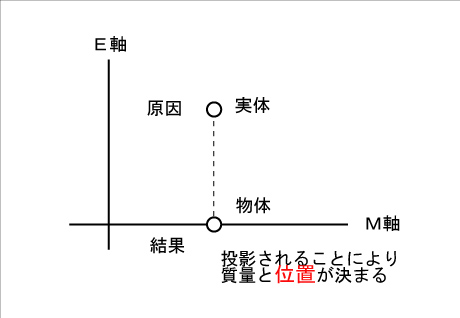

図1

図1

E軸上の実体が持つ真のエネルギーが投影されることにより(質量を持つ)物体が位置を伴って現れます。物体の位置と位置の変化が運動Pです。

目に映る物により人に生じる「趣」が「情」です。これがナサケエダの働きです。 そして、人が瞬きをするなどにより物の位置の変化があっても、これらをもまとめて同一の趣おもむきとして捉え得ることが「あはれ」であろうと思います。これがアワレエダの働きです。 だから、人は時の中に住むことがわかるのです。

E軸上の実体が究極の記憶装置でしょうから、実体と投影された物体との仲を取り持つのが「想念」だとするならば、意識を通さない「知」なるものがどういういうものかを理解することができます。 図1において、実体と物体の間に引いた破線が想念だと考えられます。 想念は位置を持ちませんから、想念は伝わります。 これがG・アダムスキーの説いたテレパシーです。

図1と

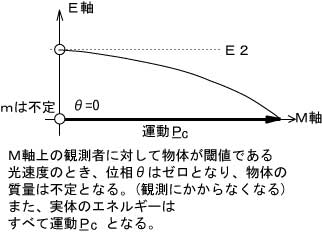

図2

図2

を比べます。 すべてが運動Pになるとき、物質の質量は不定となり「波」として観測されます。すると想念は、「波」に似た性質をもっているらしいことがわかります。 同時に、想念の伝わりようは、とても静的で小さいことが理解できます。能動的でありません。

G・アダムスキーは、想念の受信には「弛緩と関心」の状態が必要としました。 ある科学者は次のように述べています。

精神を集中させてはいけない。テレパシーの精神集中は送信の態度であって、受信にとってはほぼ完全な障害となる。正しく受信するには完全なリラクセーション(心身をゆったりさせること)の状態に達しなければならない。

精神科学と社会科学、物質科学の間は、シームレスであることをご理解ください。

さらに追記8.2

本居宣長の研究ノートを読むと、内容と解説はとても難しいです。デジタルカメラは、静止画や動画を撮れます。静止画や動画という言葉を用いて表現すると 「静止画に写った物や事の趣がわかる。これが情。動画に写った物や事の趣もわかる。これをあわれという。」と簡単に説明ができそうです。江戸時代には静止画・動画といった概念がないからこそ、苦労して難しい表現にならざるを得なかったのだと感じます。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。