前回の続きです。ここまでをざっくりとまとめると以下になります。

- 自然科学は、物理量ではない時間を用いた循環論法である。

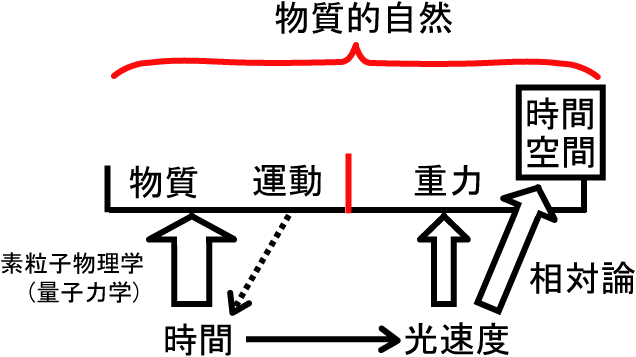

図1 時間は角度から作る。角度は量ではない。

図1 時間は角度から作る。角度は量ではない。 - 物質的自然 は循環である。3つの基本粒子(陽子・中性子・電子)について、例えば電子とは?と問われた場合、「陽子・中性子以外の物質」と答えるしかない。互いに規定し合って成り立っている。仮に電子のみの世界では、「在る」となりえない。

- 物質的自然は、「外のない内」である。

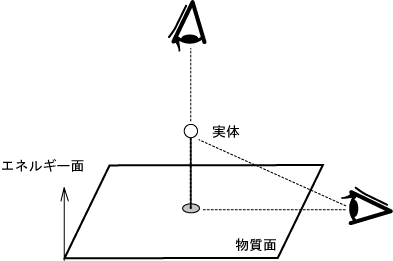

図2

図2 - 上記2つを合わせて図示すると二つ巴に似ている。

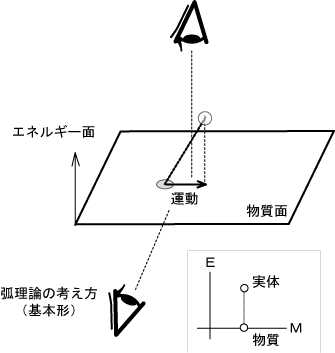

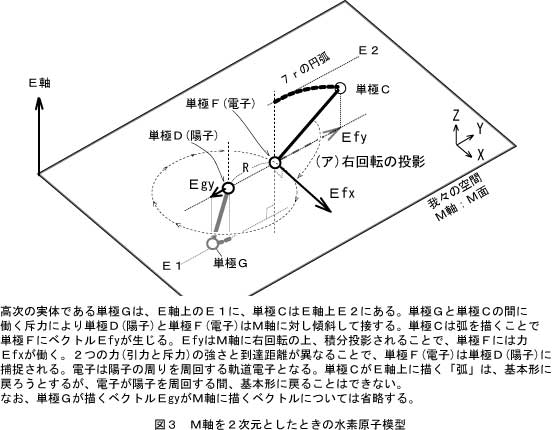

図3

図3 - 記号言語である数学を含む言葉もまた、循環論法である。例えば、「匙はスプーンであり、スプーンは匙」であるというように、互いに規定し合って成り立っているため単独では意味をなさない。

- 人の「わかる」には3つある。

- 物質である人の肉体が持つ五感による「わかる」・・・「わけることによりわかる」とする。要素還元主義。

- 静的にわかる。岡潔の云う情。

- 動的にわかる。本居宣長の云う「もののあはれ」。

上記のすべての条件を満たすには、別の次元軸を考える以外にありません。注意として、最後に示した2.による静的に「わかる」と3.の動的に「わかる」は、この循環に入りません。

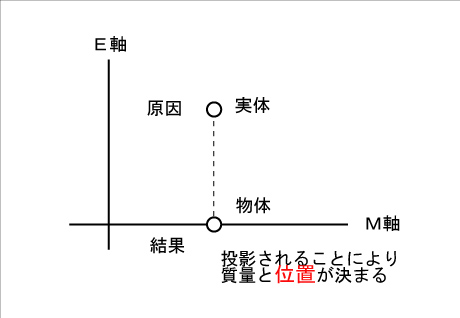

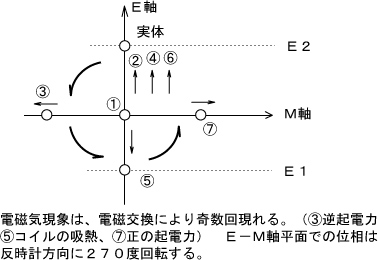

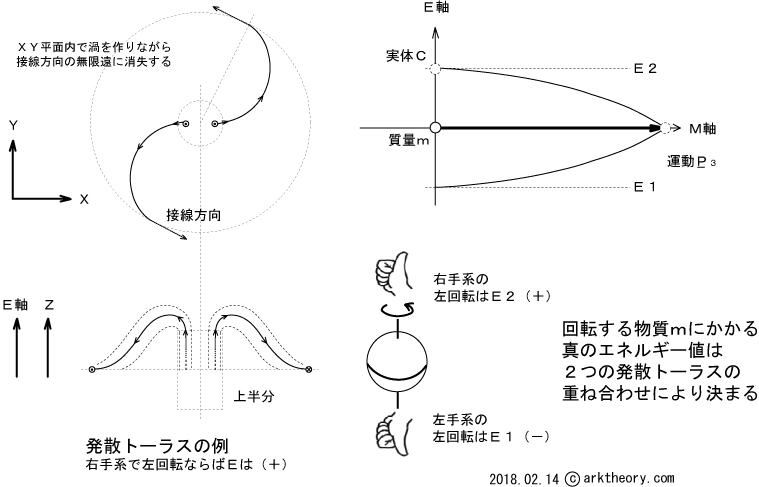

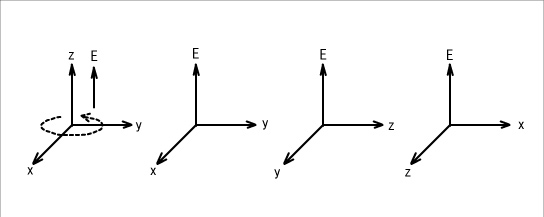

別の次元軸とは、弧理論(Ark Theory)でいうところのE軸(時間を含まないエネルギー軸:真のエネルギー値という。)です。 弧理論は次図で示されます。

図4

図4

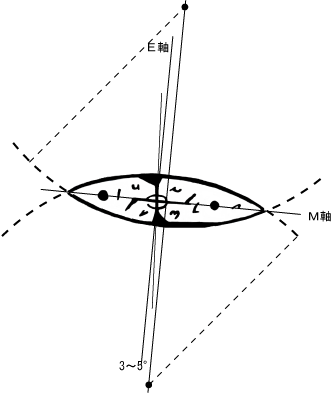

物質的自然 をM軸(物質面あるは物質軸)といいます。このM軸が「外のない内」です。上から見た場合においてE軸上の実体が持つ値は、位置をもった物質として見えます。横から見た場合においては、E軸上の実体が持つ値(真のエネルギー)が見えます。実際には、視点を変えずに投影の角度が変わることにより物質は運動として見えます。そのことを示したのが次図です。

図5

図5

E軸上の実体とM軸上での「物質と運動」の関係を二次元平面として示したのが弧理論の基本形です。

E軸上の実体が原因。物体は結果。

図6

E軸上の実体が投影されることによって、M軸上に物質と運動とに現れます。

図7

図7

運動量Pは時間を含んでいるので使えません。そこでアンダーバーをつけて運動Pとします。この運動Pは、物質の静止、速度、加速度、躍度あるいはエネルギーのすべての状態を意味します。実体の投影角が浅くなるにつれて真のエネルギー値は低くなり、その分だけPは大きくなります。

弧理論を考える発端となったのは次図です。

図8

図8

E軸上の実体が持つE値を1として、半径7の2つの円の円弧(Ark)がM軸を境に交差してできたのが紡錘図形です。 弧理論の元となった弧電磁気論を考える切っ掛けは、紡錘図形に示されたヒゲのような部分です。

図9

図9

電気磁気の現象は、必ず位相が90度ずれて現れます。別の次元軸を考えた場合、そこにある実体が投影される際に位相が90度ずれると考えるならば、電磁気現象の原因は図9に示したヒゲのような形をしているかも知れないと(漠然と)考えたのが30年近く前のことだったようです。

余談です。数学者岡潔は、「あるかないかわからないXについて、関心を集め続けることにより、やがて情的にわかる。それを知的に言い表すことにより文化はできていく」との意を述べています。管理人の現在は、このようなやり方を何十年もやってきたことの結果だということです。

図5に示したE軸-M軸という考え方を図9に適用したのが弧理論の元となった弧電磁気論でした。そして、フリーエネルギー研究者の井出治氏が開発したトランス(デゴイチ)での仮説(正の起電力)を「電気磁気の現象が90度位相のずれとして現れるというのをE軸-M軸間での回転」と考えて考察したのが「第3起電力のエネルギー源について(第2版)」です。

図10 E-M軸平面において、静止①から投影角は反時計方向に90度ずつずれて現れる

図10 E-M軸平面において、静止①から投影角は反時計方向に90度ずつずれて現れる

電子①は、静止の状態から速度→加速度→躍度と3回の位相回転を経て「正の方向への運動P」として現れると考えました。これは、M軸上に実体が現れるというものです。しかし、電子は投影角が90度の時に質量を持った物質として現れますので、実体がM軸上に現れても質量として観測されることはないと考えます。それは、「距離の7乗に逆比例する力の場」として考えられます。

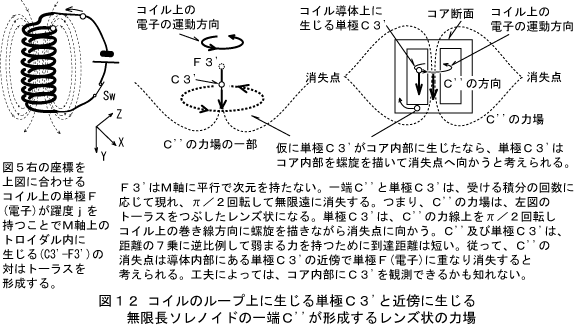

当時は、発散トーラスという言葉はありませんでしたけれども、考察の結果として発散トーラスを示したのが次図です。

図11 上記の考察の一部

図11 上記の考察の一部

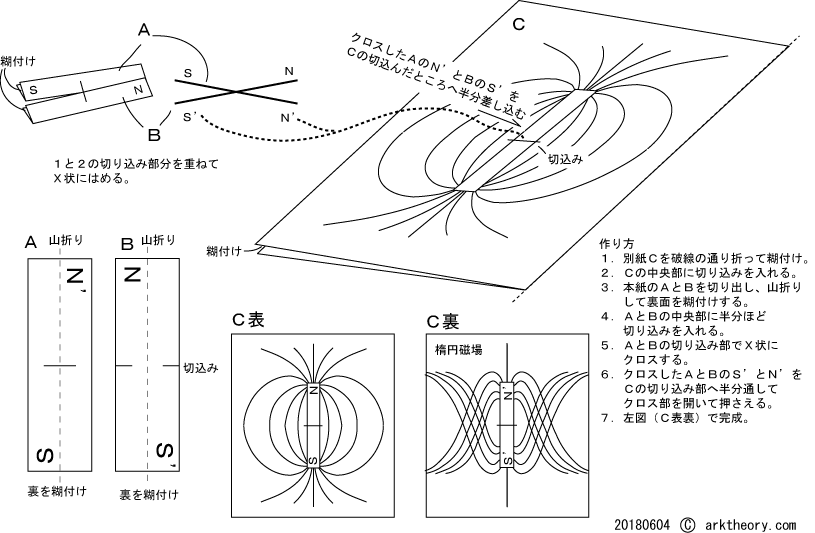

上記の考察において、発散トーラスは、重ならない形で描いていますけれど、その後の考察によって、上向きの発散トーラス(正)と下向きの発散トーラス(負)の2つの発散トーラスが互いに打ち消しあった格好に重なり合った楕円磁場だと気付きました。 それをモデル化したのが次図です。

図12 磁石と発散トーラスの関係 -2

図12 磁石と発散トーラスの関係 -2

図13 磁石と発散トーラスの関係

図13 磁石と発散トーラスの関係

上記の考察によれば、E-M軸平面内において、「位相の回転:積分を伴う回転投影」を繰り返すことによって発散トーラスは、距離の7乗に逆比例する力の場として現れると考えます。この力の場は到達距離は小さいが非常に強いです。

発散トーラスの形状についてです。図12と図13を参考にしながら読んでください。

図14 訂正。左下に示した発散トーラス図は誤り。下半分と重なって楕円磁場を形成する。図13の右図が正しい配置。

図14 訂正。左下に示した発散トーラス図は誤り。下半分と重なって楕円磁場を形成する。図13の右図が正しい配置。

例えば、距離の7乗に逆比例する力の場である(上向きの)発散トーラスでは、磁極の向きに生じて、XY方向に向きを変えるとともに渦(回転運動)を作りながらXY平面の無限遠に消失しています。(単極でありながら、渦ありです。)

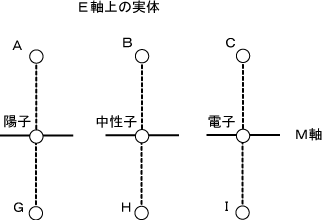

弧理論においては、陽子・中性子・電子にかかるE軸上の実体を仮にA・B・CとG・H・Iと名付けています。電子は実体C及び実体Iの投影による映像だということです。

図15

図15

図14において、電子の実体Cが持つ真のエネルギー値はE2で、実体Iが持つ真のエネルギー値はE1ということです。 2つの実体が投影されることによって、質量を持った電子が現れるということです。

その投影角によって質量と運動Pになります。

図16

図16

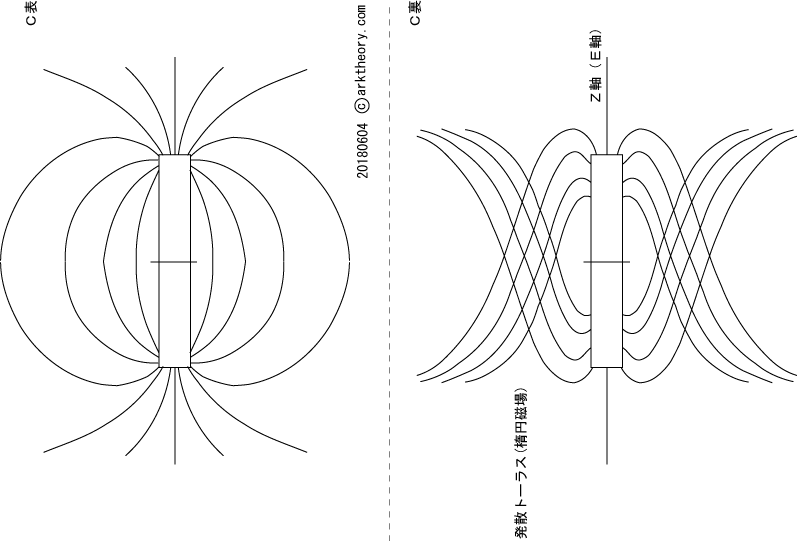

上図においては、上向きの発散トーラスの元となる実体Cによる円弧(Ark)を描いています。下半分は省略しています。実体Cは真のエネルギー値(C0-C1)だけ減少することで運動P1となります。注:このとき、図で省略してますが、下半分の(I0-I1)による円弧もあることに注意。 で、2つの実体C1とI1による弧(Ark)の合成値が運動P1になります。投影角が浅くなるにつれて運動P2となり、さらに浅くなることによって運動P3となります。この運動P3の状態におけるM軸上での形状が発散トーラスだということです。

発散トーラスを簡易な3DCGにしたのが下です。

この発散トーラスには、右手系と左手系があり、それぞれ右回転と左回転の計4種類あります。2つは正であり、2つは負になります。(緑の矢印)

図17 これが本当の対称性

図17 これが本当の対称性

我々がいる空間を3次元空間(X、Y、Z)とすると、それにE軸を加えて4次元空間となります。4次元空間は、4つの3次元空間にわけられます。時間という物理量は存在しません。

図18

図18

通常、物質の運動Pに対して実体があるE軸の方向を特定することはできません。ただ、運動Pに直交しているということだけです。 これの例外が図17左に示す回転運動です。xy平面内で回転運動する場合のみ、E軸は回転軸(z軸)に重なります。

図16 再掲

図16 再掲

実体が弧(Ark)を描いて運動P3の状態にあるときM軸できる場が発散トーラスでした。井出治氏のトランスでは、トランスに与えたパルス(躍度)によって互いに打ち消しあった2つの発散トーラスのバランスが崩れることによって、正の起電力が生じたと考えられます。その説明です。

図10の考察によれば、E-M軸平面において、位相が反時計方向に90度で3回、即ち270度位相がずれて運動P3の状態(発散トーラス)の差分がトランス内に生じたと考えます。その時、元の時計方向に270度戻るわけではありません。反時計方向に運動P3から運動P2と運動P1を経てC0に戻ります。

次が本記事のメインです。

運動P3→運動P2に戻るには、運動P3は一旦、無限大を経なければなりません。運動P3→∞→運動P2だということです。これが正の起電力の正体です。距離の7乗に逆比例する力の場である発散トーラスは、電子を回転運動させる場でもあるということです。 言い換えると次になります。

E軸上の実体C及び実体Iは、M軸上に現れ正負2つの発散トーラスを描く。実体は、静止(投影角がゼロ)の状態に戻ろうとするが故に、電子は運動せざるを得ない。

この力の場は、距離の7乗に逆比例するので、到達距離は短いけれども非常に強い力だと考えられます。正と負の2つの発散トーラスは、常に互いに打ち消しあった状態でしか現れませんので、物質が持つ物性は、すべてその差分だと云うことです。

それと、電子は粒子であり、確率的に現れるという考え方は「投影による映像」だと考えるならば、回転運動だと理解できます。

gif1

gif1

gif2

gif2

電子は、(投影による映像)として原子核を周回する回転運動をしているけれども、観測によって離散的かつ確率的に現れるということです。

写真1 出典:失念

これが物理学の発達における歴史的な分岐点だったと思います。因みに陽子と電子の各1個によりできている水素原子の模型を示します。

図19

図19

後は、補足です。

管理人は、表の電磁気現象に対して、質量を観測できない力の場である楕円磁場は、トム・ベアデンが指摘した「ヘビサイドが発見したという回転性電磁エネルギー流」だと考えます。 トム・ベアデンによる手紙から一部引用します。

原文 Bearden’s response to ARPA-E

日本語文pdf 公開プロジェクトの摘要書 ビールデン博士のエネルギー先端研究局への返答の一部。

10. その後間もなく,ヘビサイドは比較的小さな発散性ポインティング成分に加え,あらゆる電池や発電機の端子から放出される巨大な回転性電磁気エネルギー流を発見しました。このヘビサイド回転成分の大きさは,比較的弱いが発散性であるポインティング・エネルギー流成分よりも 1 兆倍以上も大きいのです! 任意の座標系(特殊相対論の状況)において,回転の発散はゼロです。そのため,通常このヘビサイド成分 – 発電機のシャフトを回す単位時間当たりの機械的エネルギー入力の 1 兆倍以上 – は,何かと相互作用を起こすことも,また外部回路に発散していくこともありません。代わりに,それはただ空間に向かってうなり続け,浪費されます。

日本語文への訳が変で全体の流れがわかりにくいです。 思想家ハラミッタの面白ブログさんより全体の流れがわかりやすいので引用します。

1864年マクスウェルが発表した原論文には電磁気現象について、20個の変数を含む20個の常微分方程式で示されていた。1890年代の電磁気研究者(当時電気工学は存在せず物理学者たち)は、真空に負のエネルギー状態(非対称性方程式群には含まれていた。)が存在し、空間からエネルギーを取り出せる可能性を見出しており、この電気力学の知識を知っていたのは世界で30数人にとどまっていた。 ベクトル表記に表したのはヘビサイドやギブス等であったが、このときも負のエネルギー状態を含む非対称性方程式群のままであったらしい。 1890年頃ニコラ・テスラは”媒質からのフリー電磁気エネルギー”を世界に供給しようとしていた。 空間からエネルギーを取り出せる可能性の発見について、ヘビサイドのこの発見に金融資本家のJ・P・モルガンは、「もしこの事実が学生たちに教えられたら、通常は発散してしまう空間のエネルギー流の一部を補足する方法を見つけられてしまう。そうなると、燃料その他の支配ができなくなる」ことを恐れた。 そこでモルガンは、科学顧問にその可能性を封じるよう命じた。彼の顧問たちはヘビサイド-ローレンツ(Heaviside-Lorentz)方程式群から非対称性を排除し、その結果、性能係数(COP)1.0未満という禁則を自らに課するシステムのみを含むことになった。 こうして、今日まで意図的に無能化された方程式群が電気工学モデルとして教えられてきた。 H・A・ローレンツ( t のつく Lorentz)が最初に対称性をもつマクスウェル方程式を作ったとされるが、最近の歴史研究によれば、本当はルードウィッヒ・ローレンツ(t のつく Lorentz)が最初にマクスウェル方程式群を対称的にリゲージした。つまり、負のエネルギー状態を排除し、空間からエネルギーを取り出す可能性を方程式より排除した。

これで全体の流れがわかります。

距離の7乗に逆比例する力というのは、トム・ベアデンが指摘した「発散性であるポインティング・エネルギー流成分よりも 1兆倍以上も大きい」というのに符合します。しかも、2つの発散トーラスは互いに打ち消しあって外には差分しか現れません。これは指摘にあった「何かと相互作用を起こすことも,また外部回路に発散していくこともありません。代わりに,それはただ空間に向かってうなり続け,浪費されます」という表現と合致します。 手紙によれば、J・P・モルガンは自分の利権のために、学者たちに問題を解決するように命じたということです。問題の解決とは、電磁気現象(差分)の裏にある何かを誰にも気付かれないように隠せと云うことです。

弧理論の発端は紡錘図形です。2つの円が描く弧(Ark)が全ての物質の原因です。その2つの円は、外のない内に、思考や言葉を含む私たちのすべてを留めています。ただ2つの例外を除いて。それが2.と3.による「わかる」です。これが何処から来ているのかを別の次元軸により探した結果がヲシテ文献に示された「カミ」でした。

カミとは、「繋がり・齎もたらし・生じさせる」でした。(※この解説はヲシテ文献研究者である池田満氏によります。) この「カミ」の定義において「何と何が」「つながり」「何を」「もたらし」「何を」「生じさせる」のかについて、補うことにより理解が深まります。

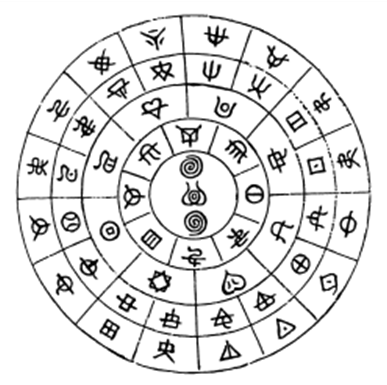

図120 出典:フトマニ×モトアケ

図120 出典:フトマニ×モトアケ

フトマニ図の中央「アウワ」を補足によって、「カミ」の定義が明確になります。 二つをつなげますと『カミ』とは、

「ア」と「ワ」は、つながり、「ウ」をもたらし、「ウ」よりヒトを生じさせる。「ヒトハ アノモノ」であり、「ヒトハ ウナリ」。

となります。

この「カミの仕組み」が紡錘図形に酷似しています。

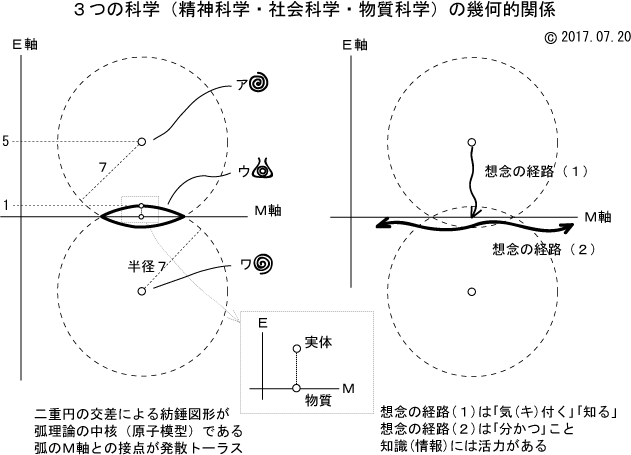

図21 訂正 左図の5は誤り。正しくは6

図21 訂正 左図の5は誤り。正しくは6

2.と3.による「わかる」は、別の次元軸からきていると考える以外にありません。それは「ア」と「ワ」から来ているに違いありません。ヲシテ文献を参考にすると「ア」から来ているはずです。(人は「ア」のものですから。) これを管理人は気(キ)の元と呼んでいます。気付くのキです。気(キ)がすべての元です。キツヲサネ(東・西・中央・南北)のキ(ヒガシ)でもあります。エネルギー、パワーなどすべての元という意味です。

記事を書くにあたってどうしても最初から書きたくなります。そうすると長くなりすぎます。端折って書いても、6000字ほどですから長い上に難しいです。特に弧(Ark)と発散トーラスの関係が難しいです。発散トーラスは、もっと難しいです。どういう思考かと問われたら第3起電力の考察に書いたとおりだとしか云えません。4次元を2次元に分解して幾つもの図を辿りました。今回、運動P3からP2の間に無限大が入ることを説明ができたので満足です。 考えてみると、宇宙の物質は基本、運動せざるを得ないのです。机の上の鉛筆も紙も、キーボードも動きません。しかし、全体を考えると静止という状態は、例外中の例外だとわかります。 全部渦です。素粒子では渦のあれこれを説明できません。

ブログランキングの応援と広告のクリックをお願いします。